沈阳市报告了一例新冠肺炎死亡病例,这一消息迅速引发了社会各界的广泛关注和深思,这起死亡病例不仅是一个冰冷的数字,更是一个生命的逝去,一个家庭的悲剧,同时也再次敲响了疫情防控的警钟,在全球疫情仍在蔓延的背景下,这一事件促使我们重新审视疫情防控的薄弱环节、公共卫生体系的应对能力,以及“生命至上”理念在实践中的落实。

事件回顾:沈阳死亡病例的背景

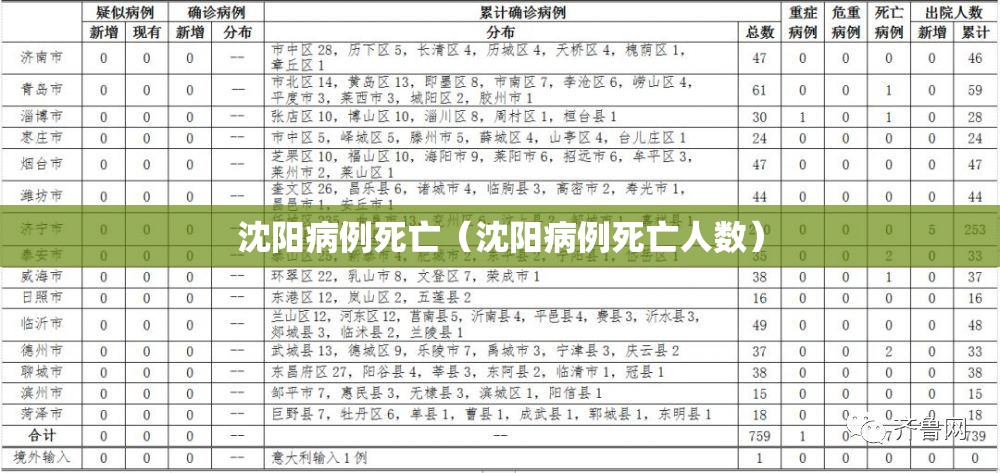

据沈阳市卫生健康委员会通报,该死亡病例为一名老年患者,患有多种基础疾病,包括高血压、糖尿病等,患者在感染新冠病毒后,病情迅速恶化,尽管医疗团队全力救治,但最终因多器官功能衰竭不幸离世,这一病例的出现,使得沈阳市的疫情防控形势再度紧张,沈阳作为东北地区的重要城市,自疫情暴发以来,一直采取较为严格的防控措施,但此次死亡病例的发生,说明病毒传播的风险依然存在,尤其是对老年人和有基础疾病的人群而言,新冠病毒的威胁更为致命。

疫情防控的挑战与反思

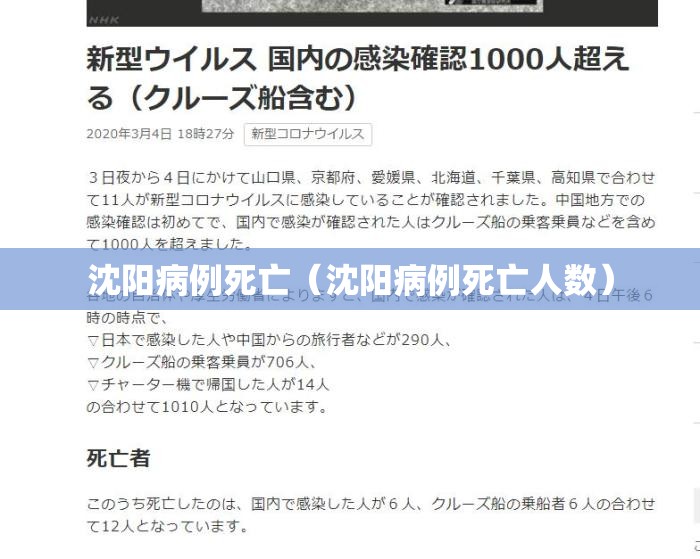

这起死亡病例的发生,暴露了疫情防控中的多个挑战,病毒的变异和传播速度依然难以完全掌控,尽管疫苗接种工作在全球范围内积极推进,但新冠病毒的Delta变异株等新毒株的出现,使得防控难度加大,沈阳市的这起病例也提醒我们,即使在高接种率的地区,突破性感染和重症风险仍然存在,尤其是对于免疫系统较弱的人群。

基层公共卫生体系的能力亟待加强,在这起死亡病例中,患者从感染到病情恶化的时间较短,这可能反映出在早期发现、隔离和救治环节中存在一定的滞后,疫情防控不仅仅依赖于高层的政策指挥,更需要基层医疗机构的快速响应和有效执行,包括社区筛查、医疗资源分配、重症救治能力等方面的优化,都需要进一步强化。

公众的防疫意识和配合度也是关键,沈阳市在疫情初期曾出现个别群众违反防疫规定的情况,例如隐瞒行程、不配合隔离等,这些行为都可能加剧病毒的传播,这起死亡病例应该成为一个警示,提醒每一个人:疫情防控是全社会共同的责任,任何松懈都可能付出生命的代价。

生命至上:从理念到实践

“生命至上”是中国疫情防控的核心理念,但这起死亡病例让我们不得不思考,这一理念如何在现实中得到充分体现?对于高风险人群(如老年人、慢性病患者),需要制定更加精准的防护策略,加强针对老年群体的疫苗接种宣传和便利化服务,确保他们能够及时获得保护,医疗资源应向弱势群体倾斜,包括增加重症监护床位、提高基层医院的救治水平等。

心理健康支持同样重要,死亡病例的出现不仅给患者家庭带来巨大痛苦,也可能引发公众的焦虑和恐慌,政府和社会组织应提供更多的心理援助服务,帮助人们应对疫情带来的心理压力。

透明化的信息发布机制是增强社会信任的关键,沈阳市有关部门在死亡病例发生后及时发布了相关信息,这种公开透明的做法有助于避免谣言的传播,也能让公众更好地理解疫情防控的复杂性和艰巨性。

携手共克时艰

沈阳的这起死亡病例是一个悲伤的事件,但它也是一次重要的警示,在全球疫情尚未完全结束的背景下,我们必须保持高度警惕,不断完善防控策略,加强公共卫生体系建设,同时也需要每一个公民的积极配合,生命只有一次,无论是对于个人还是社会,防控疫情都是一场不能失败的战斗,唯有携手共进,才能真正践行“生命至上”的理念,减少类似的悲剧发生。

通过这起事件,我们希望不仅看到挑战,更看到改进的机会,未来的疫情防控需要在科学、人文和社会协同中找到平衡,让每一个生命都能得到最大的尊重和保护。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏