2021年春夏之交,中国两座重要城市——南方的广州与北方的沈阳,相继出现本土新冠疫情,这两座相距数千公里的城市,以不同的方式应对疫情挑战,展现了中国特色疫情防控的策略与智慧。

广州迎战“德尔塔”

5月21日,广州报告首例本土确诊病例,随后疫情迅速蔓延,此次广州疫情是中国首次与德尔塔变异毒株的正面对决,这种变异毒株传播速度快、病毒载量高、潜伏期短,给疫情防控带来巨大挑战。

广州市政府迅速启动应急响应,采取分级分类防控措施,荔湾区白鹤洞街、中南街等区域被划定为高风险地区,实行封闭管理,全市开展多轮大规模核酸检测,最高单日采样量达到1869.8万人次,创下全国纪录,医护人员在酷暑中坚守岗位,市民积极配合,形成了全民抗疫的合力。

广州疫情管控的一大创新是“黄码”制度,通过大数据分析,将对可能暴露风险人群的穗康码赋予黄色标识,要求其减少流动并及时进行核酸检测,这一精准管控措施既避免了“一刀切”的全面封锁,又有效控制了潜在传播风险。

沈阳的防控应对

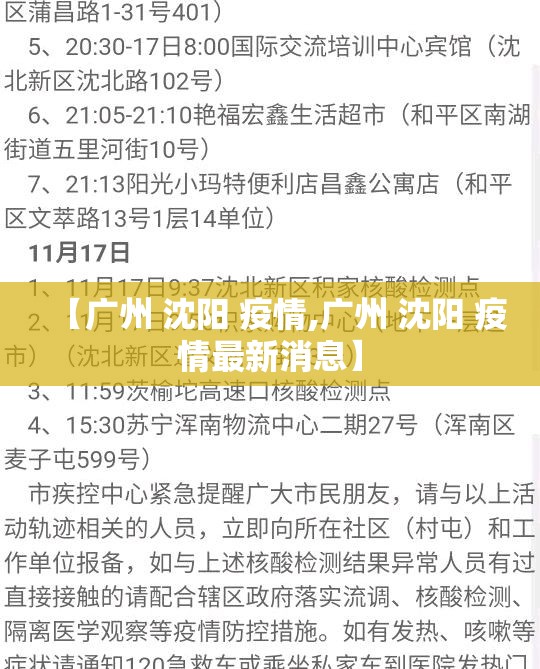

几乎在同一时间,北方重镇沈阳也出现疫情,与广州不同,沈阳的疫情多为输入性病例引发的局部传播,沈阳市采取了针对性措施,加强对入境人员的闭环管理,扩大监测预警范围,提高检测频次。

沈阳应对疫情的特点是充分发挥社区网格化管理优势,全市划分多个网格单元,每个网格配备专职管理人员,负责居民健康监测、生活物资配送和信息上报工作,这种精细化管理模式既保证了防控措施的落实,又最大限度减少了疫情对居民生活的影响。

两地应对策略的比较分析

广州和沈阳的疫情应对虽然有所不同,但都体现了科学精准、分级分类的防控理念,广州面对的是传播力极强的德尔塔毒株,因此采取了更为果断的封锁和大规模筛查措施;沈阳则更侧重于外防输入和内防反弹,通过加强监测和社区管理来控制疫情。

两地在保障民生方面也采取了各具特色的措施,广州组建了“三人小组”(社区工作人员、医务人员和警务人员)为封闭区居民提供上门服务;沈阳则启动了“线上订购、线下配送”的保供模式,确保居民生活物资供应。

疫情下的城市韧性

疫情是对城市治理能力的一次压力测试,广州和沈阳的应对经验表明,现代化的城市治理需要具备多种能力:快速响应能力、资源调配能力、社会动员能力和信息技术应用能力。

广州市在疫情中展示了强大的科技支撑能力,通过运用大数据、人工智能等技术,实现了精准流调和风险区划设,沈阳市则展现了扎实的基层治理能力,社区工作者和志愿者组成的防控网络成为阻断疫情传播的重要屏障。

启示与思考

广州和沈阳的疫情应对经验为我们提供了宝贵启示,疫情防控必须因地制宜,根据不同地区的疫情特点采取有针对性的措施,科技手段与传统方法相结合才能取得更好效果,疫情防控离不开人民群众的理解、支持和参与。

这两座城市的抗疫实践证明,中国采取的“动态清零”策略是行之有效的,它不是在追求零感染,而是发现一起、扑灭一起,以快速精准的措施阻断传播链,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

当前全球疫情仍在发展,病毒变异带来不确定性,广州和沈阳的经验将继续为其他地区提供参考,共同构筑疫情防控的坚固防线,只有坚持科学防控、精准施策,才能在保护人民健康的同时,维护正常生产生活秩序,实现疫情防控与经济社会发展的平衡。

南北双城的故事告诉我们,面对疫情挑战,团结合作、科学应对是战胜困难的关键,这种经验不仅适用于疫情防控,也为应对未来可能出现的各种公共危机提供了宝贵借鉴。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏