七月的南京禄口机场,八月的青岛港码头,两座沿海重要城市先后出现本土疫情,南京疫情外溢至全国十余个省份,青岛疫情因发现及时得以快速控制,两座城市的抗疫实践,犹如一面镜子,照见了中国疫情防控的优势与挑战,也为全球抗疫提供了宝贵的“中国样本”。

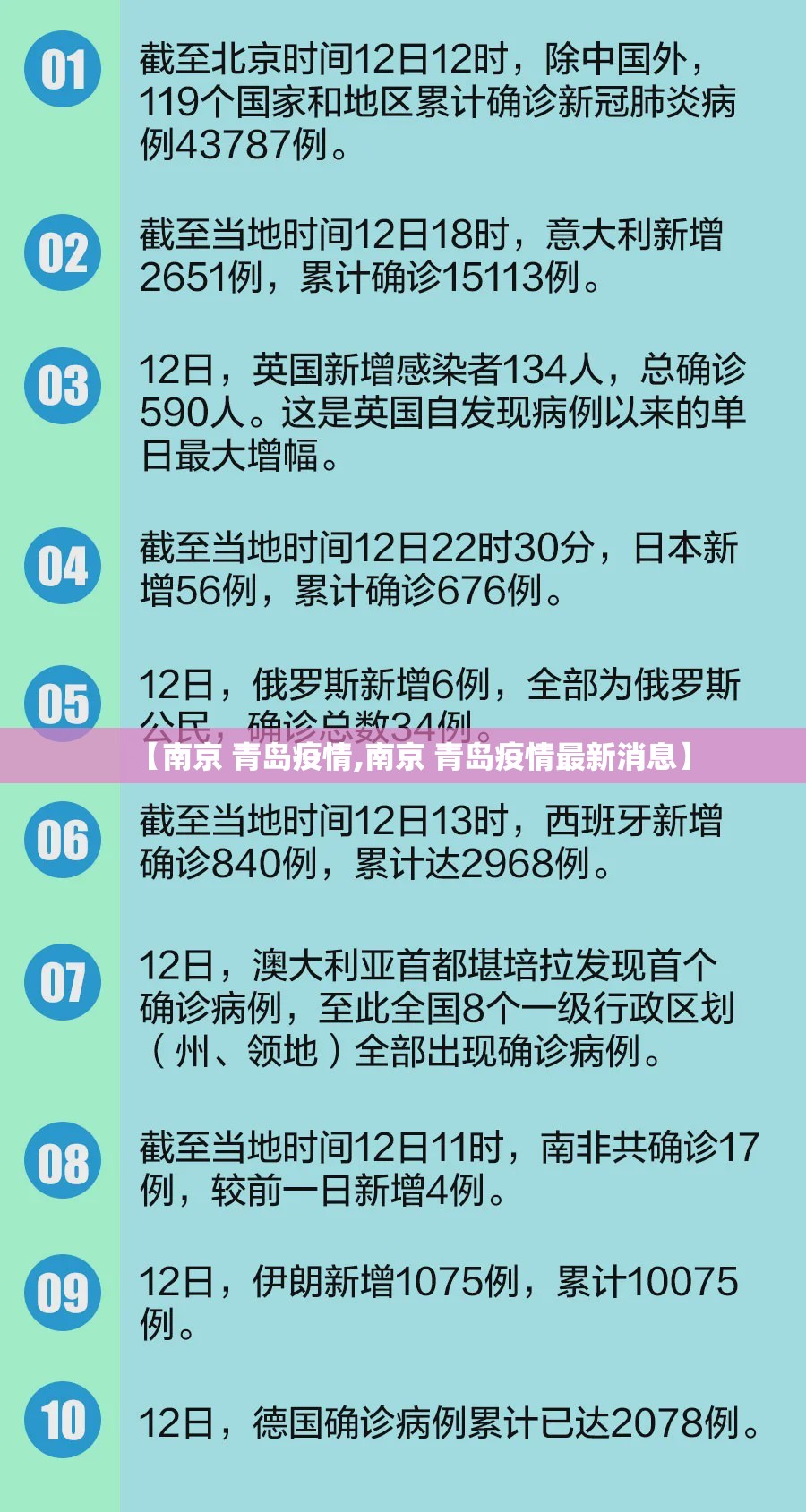

南京疫情始于禄口机场的保洁人员,Delta变异毒株的极高传染性迅速击穿了机场的防疫体系,初期应对中的信息沟通不畅和反应滞后,导致疫情在一周内扩散至多省,这与青岛疫情形成鲜明对比——青岛在发现3例无症状感染者后,四天内完成全市超千万份核酸检测,五天内锁定病毒来源为大港公司无症状感染者隔离场所的CT室使用问题,迅速切断了传播链。

青岛的“闪电战”模式展现了疫情防控的“黄金标准”,其成功得益于三个关键因素:一是响应机制的极度敏感,发现病例立即启动全市应急响应;二是技术手段的精准应用,大数据溯源与全员核酸相结合;三是信息的绝对透明,每日召开新闻发布会,及时公布流调信息,这种高效运作避免了社会恐慌,最大限度减少了疫情对经济民生的影响。

南京疫情初期暴露的漏洞同样发人深省,机场作为境外输入第一道防线,却成为疫情暴发源,反映出常态化防控中的松懈心态,Delta毒株的传播速度远超预期,但应急响应未能同步升级,这提示我们:面对不断变异的病毒,防控措施必须保持高度弹性,任何环节的麻痹都可能导致全盘失守。

两座城市的对比揭示了现代城市治理的核心命题:如何平衡精准防控与全面管控的关系,青岛案例证明,基于科学评估的精准封控配合大规模检测,可以低成本高效率控制疫情;而南京经验表明,一旦错过最佳窗口期,就需要付出更大社会成本进行补救,这种平衡艺术需要以强大的基层组织能力、先进的科技支撑和充分的物资保障为基础。

从更广视角看,双城战疫折射了中国抗疫模式的进化轨迹,2020年初的武汉抗疫是遭遇战,2021年的南京青岛疫情则是阻击战,中国防控策略已从全面封锁进阶到精准防控,从人工流调发展到智能溯源,这种进化背后,是医疗资源的扩容、检测能力的提升和信息技术的深度应用。

疫情终将过去,但留下的思考长远,双城战疫提醒我们:全球化时代,公共卫生安全已成为城市核心竞争力的组成部分,一座城市的国际竞争力不仅体现在经济指标上,更体现在应对突发公共卫生事件的能力上,未来城市的发展规划中,公共卫生体系建设应当成为优先选项,包括平战结合的医疗设施布局、疫情监测预警网络建设和应急物资储备体系完善。

南京与青岛的抗疫实践,共同丰富了现代城市治理的内涵,它们证明:在不确定性与复杂性倍增的时代,唯有保持系统韧性、科技赋能和以人为本的理念,才能在危机中掌握主动,这两场战役积累的经验与教训,正在为中国乃至全球的疫情防控书写新的注脚,也为人类应对未来公共卫生危机提供了宝贵参考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏