南京市一名新冠病毒感染者在重庆市停留的活动轨迹引发广泛关注,这一事件再次凸显了疫情跨区域传播的风险,也为各地的疫情防控措施敲响了警钟,本文将围绕这一事件,分析其背景、影响以及应对策略,并探讨如何进一步优化疫情防控体系。

事件背景

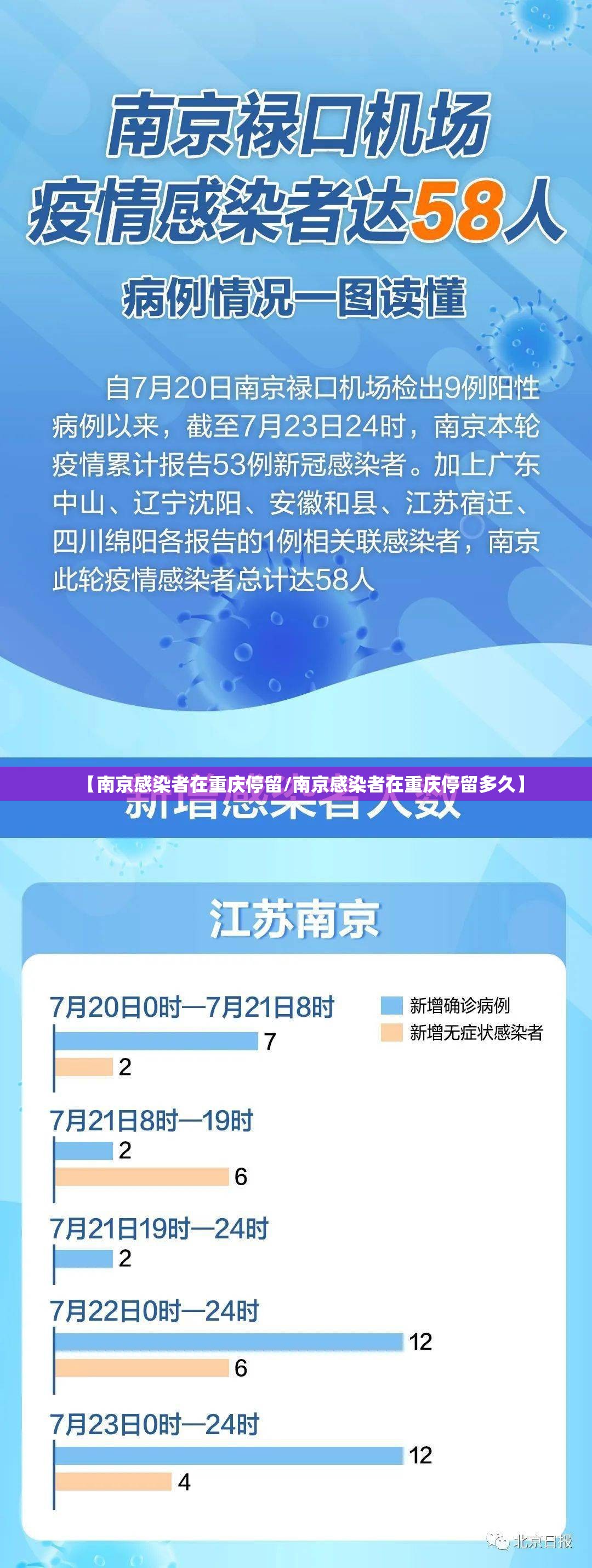

据报道,南京市一名确诊病例在不知情的情况下于近期前往重庆市,并在当地停留数日,该感染者在重庆的活动范围涉及多个公共场所,包括交通枢纽、商业区和餐饮场所,重庆市疾控部门在接到南京方面的协查通报后,迅速启动应急响应机制,对相关场所进行排查、消毒,并对密切接触者及次密切接触者进行隔离和核酸检测,截至目前,重庆市已公布该感染者的详细活动轨迹,并呼吁同一时间段内有重叠轨迹的市民主动报备。

这一事件的发生并非偶然,随着国内疫情多点散发,跨区域人员流动已成为疫情传播的主要风险点之一,南京作为重要交通枢纽,其疫情外溢风险较高;而重庆作为西部地区的经济中心和交通节点,人口流动性大,防控压力不容小觑,此次事件再次表明,疫情传播的链条可能因人员流动而迅速延伸,任何一个环节的疏忽都可能引发新一轮的传播。

跨区域传播的风险与挑战

南京感染者在重庆停留的事件,暴露了当前疫情防控中的几个关键问题:

跨区域协查机制仍需优化,尽管各地已建立疫情信息共享平台,但在实际操作中,协查效率仍有提升空间,感染者从南京到重庆的过程中,两地疾控部门的信息对接可能存在时间差,导致追踪工作滞后,这类时间延迟可能会增加病毒传播的机会。

公共场所的防控措施有待加强,感染者在重庆停留期间,曾出入多个人员密集场所,虽然重庆市已严格落实健康码查验、体温检测等措施,但病毒的隐蔽性(如无症状感染)仍可能绕过常规筛查,这也提醒我们,公共场所的防控需要更加精细化和智能化,例如利用大数据实现实时监控和预警。

第三,公众的防护意识可能出现疲劳,随着疫情持续,部分民众对佩戴口罩、保持社交距离等措施的重视程度有所下降,这种心理放松可能为病毒传播提供可乘之机,此次事件中,感染者在重庆的活动轨迹广泛,若公众防护意识不足,很容易造成二次传播。

应对策略与建议

针对以上问题,各地需从多个层面加强疫情防控,以应对跨区域传播的风险:

-

强化区域协同机制,各地疾控部门应进一步完善信息共享平台,实现疫情数据的实时更新和快速响应,利用人工智能技术优化流调效率,确保一旦发现感染者,其活动轨迹能迅速被追踪并通报相关地区,加强省际间的联防联控,减少协查时间差。

-

提升公共场所的防控水平,商场、车站、餐厅等人员密集场所应严格落实限流、消毒和健康码查验措施,并引入更先进的技术手段,如智能测温设备、人流监控系统等,可鼓励线上预约和无接触服务,减少人员聚集。

-

加强公众宣传教育,政府和社会媒体应持续宣传防护知识,强调疫情反复的风险,避免公众产生松懈心理,通过典型案例(如本次事件)提高民众对主动报备和配合流调的认识。

-

优化疫苗接种和核酸检测策略,疫苗接种仍是防控疫情最有效的手段,各地应继续推进疫苗加强针的接种工作,并针对高风险人群(如交通从业人员、服务业工作者)定期开展核酸检测,做到早发现、早隔离。

南京感染者在重庆停留的事件,既是一次警示,也是一次检验,它提醒我们,疫情传播无地域界限,任何地区的疏忽都可能带来连锁反应,只有通过强化区域协作、提升防控技术、加强公众参与,才能构建更牢固的防疫网络,随着疫情形势的变化,我们需始终保持警惕,不断优化策略,以应对可能出现的新挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏