南京城南的老李每天清晨去买盐水鸭时,总会熟练地打开手机里的“苏康码”,这位六旬老人最初需要女儿反复教学,如今却能自如地展示绿码,成为疫情防控中的普通一幕,在南京,这道数字屏障既是中国防疫体系的精密缩影,也是一座城市人文温度的独特表达。

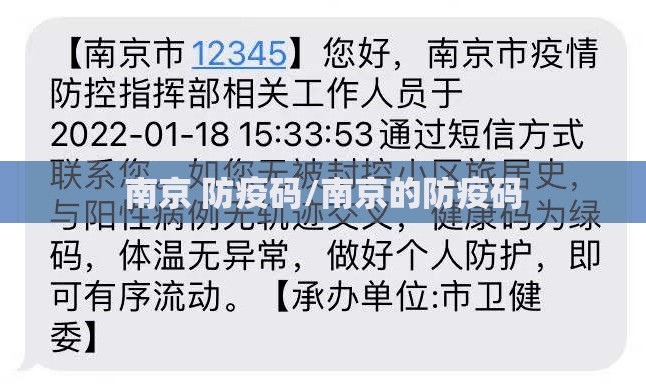

南京防疫码并非单一应用,而是以“苏康码”为核心,融合通信大数据行程卡、核酸检测结果等多重数据的智能系统,其背后是政务云平台的高速运算,每分钟处理数十万次查询请求,当市民亮出绿码时,实际上已经历了身份验证、风险区域比对、核酸时效判断等七重关卡,这套系统在2021年7月南京疫情期间经受了压力测试,单日最高访问量突破3亿次,相当于每个南京人每天平均查询30余次。

然而技术之外更见匠心,南京在防疫码推行初期设立“无码通道”,志愿者协助老人登记纸质通行证;在农贸市场设置免费打印点,将数字码转化为纸质凭证;甚至开发语音播报功能,方便视障人士使用,这些细节背后,是城市管理中对“数字鸿沟”的清醒认知——防疫屏障不能变成人文隔阂。

值得追溯的是,这种精细化管理与南京的历史基因一脉相承,明朝时期的《南京防疫录》就记载了疫情中分坊管理、药汤配送的制度;民国时期首创的卫生防疫站在此诞生;如今数字化防疫码,恰是这座城市公共卫生传统的当代延续,传统与现代在二维码中完成交接,构筑起既有科技硬度又有人文温度的新型“城墙”。

防疫码带来的不仅是防疫效能,更重塑着城市治理逻辑,通过扫码数据,南京能够精准定位风险区域,避免“一刀切”封控;根据人流热力图动态调整核酸检测点分布;甚至通过分析扫码时段峰值,优化公共交通运力调配,这些微观调控使疫情防控从粗放走向精准,最大限度地守护着城市的烟火气。

但南京防疫码的故事不止于技术叙事,在鼓楼医院,着急就诊的王女士因手机没电无法亮码,医护人员引导她通过身份证核验系统完成身份确认;社区网格员为独居老人制作防水二维码挂牌;地铁站内设立的“码上帮”服务台解决各类扫码问题...这些点滴细节编织成数字时代特有的人文安全网。

当下南京防疫码仍在进化:与“场所码”融合实现更精准的流调追踪,接入长三角地区健康码互认系统,试点老人儿童“反向扫码”功能,这些创新始终围绕同一个核心——如何让技术更好地服务于人。

南京的防疫码既是守护健康的数字盾牌,也是观察中国城市治理现代化的微观窗口,它展现的不仅是技术能力,更是一种平衡效率与公平、科技与人文的城市智慧,当千年古城与数字文明在二维码中相遇,我们看到的不仅是一套防疫系统,更是一座城市在特殊时期的担当与温度。

在这道绿色屏障背后,是整座城市的协同运转:程序员维护着系统稳定,社区工作者帮助居民解困,市民自觉配合防疫要求,每个人都是这张防护网上不可或缺的结点,共同守护着金陵城的春暖花开。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏