从黄浦江畔到华北平原,上海与石家庄之间相隔一千多公里的路途,在疫情期间成为一条特殊的防疫通道,两地之间的流动人员管理、物资运输保障、政策协调对接,展现了中国防疫体系的精细运作,这条连接华东与华北的交通动脉,见证了疫情防控常态化下中国社会的韧性与智慧。

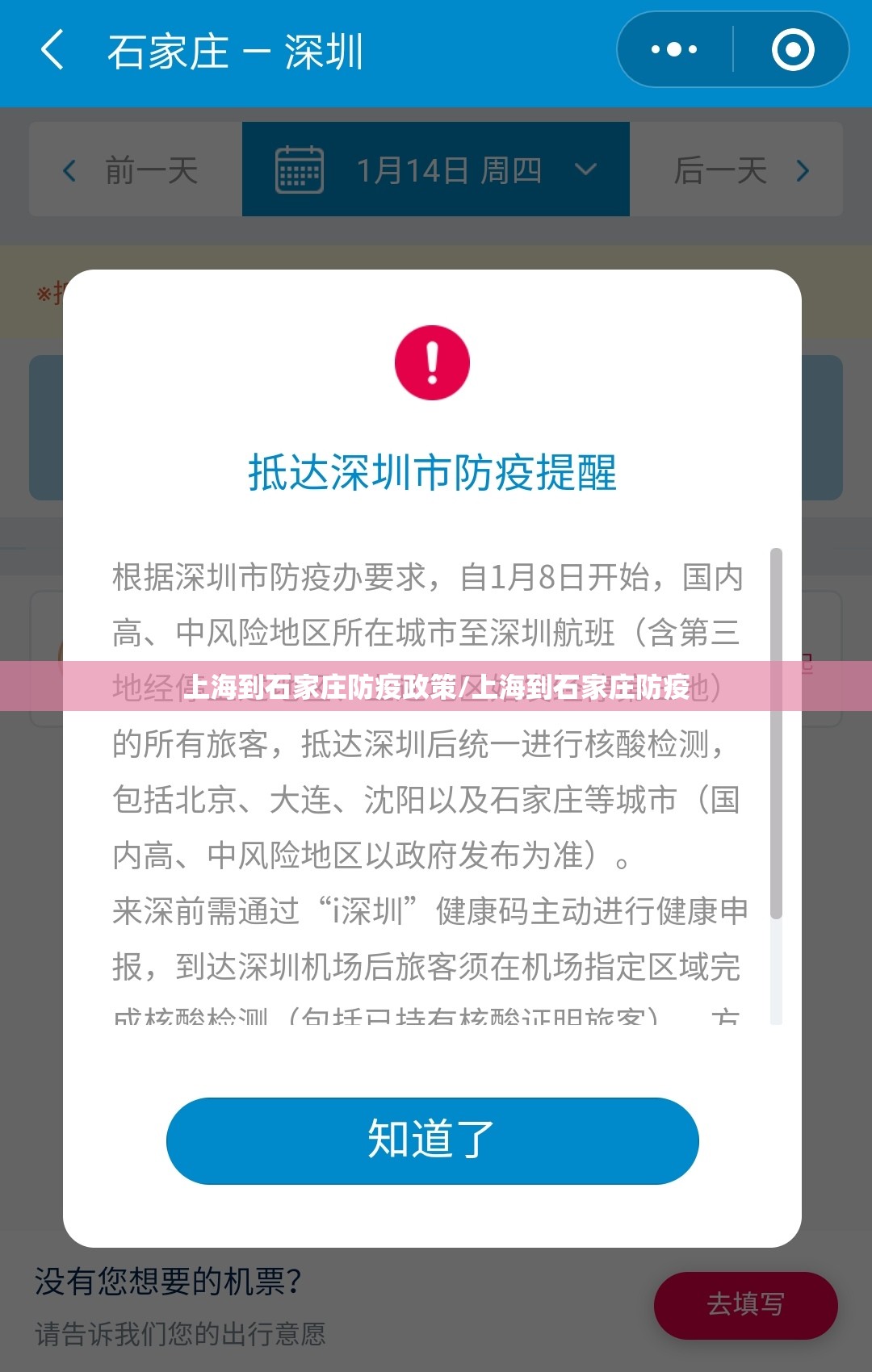

上海作为国际化大都市,石家庄作为华北重要交通枢纽,两地人员往来密集,疫情期间,从上海前往石家庄的旅客需要经历多重防疫关卡,出发前需持有48小时内核酸检测阴性证明,抵达石家庄后需进行“落地检”并完成相应的健康管理措施,这一套流程背后,是两地疾控部门无数个日夜的数据对接与政策协调,2022年初,两地卫生部门建立了信息实时共享机制,确保旅客健康信息能够及时传递,既不影响正常出行,又能有效防范疫情扩散。

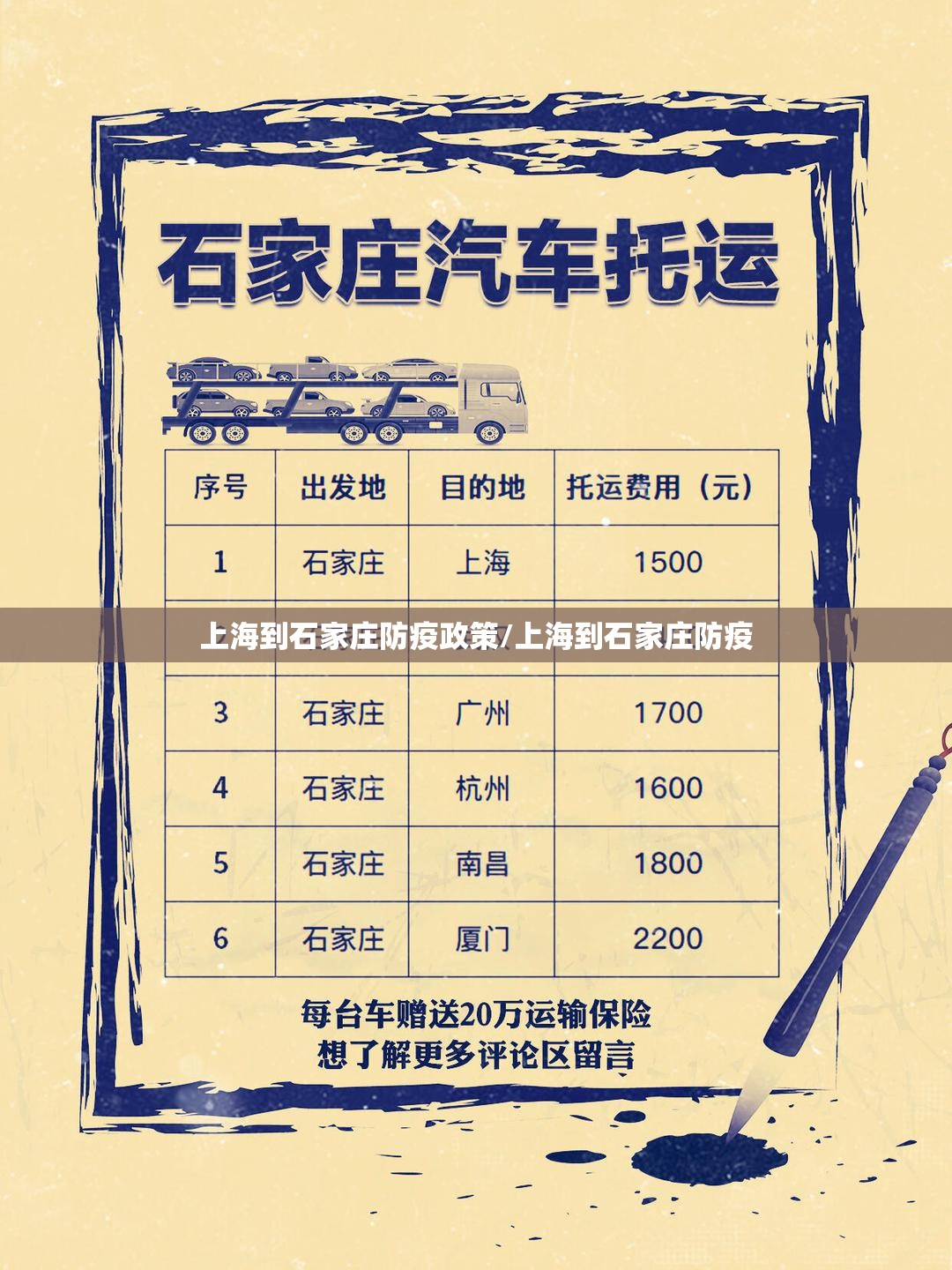

物资运输保障是这条防疫通道的另一重要课题,上海作为经济中心,向石家庄输送了大量医疗物资和生活必需品,疫情期间,两地交通部门联合开辟绿色通道,保障运输车辆优先通行,一辆辆挂着“沪牌”的货车经过严格消毒后,载着口罩、防护服等医疗物资驶向石家庄,返回时则带着华北地区的农产品和工业品,这些车辆驾驶员实行闭环管理,形成了一套成熟的“无接触物流”模式,既保障了物资流通,又最大程度降低了传播风险。

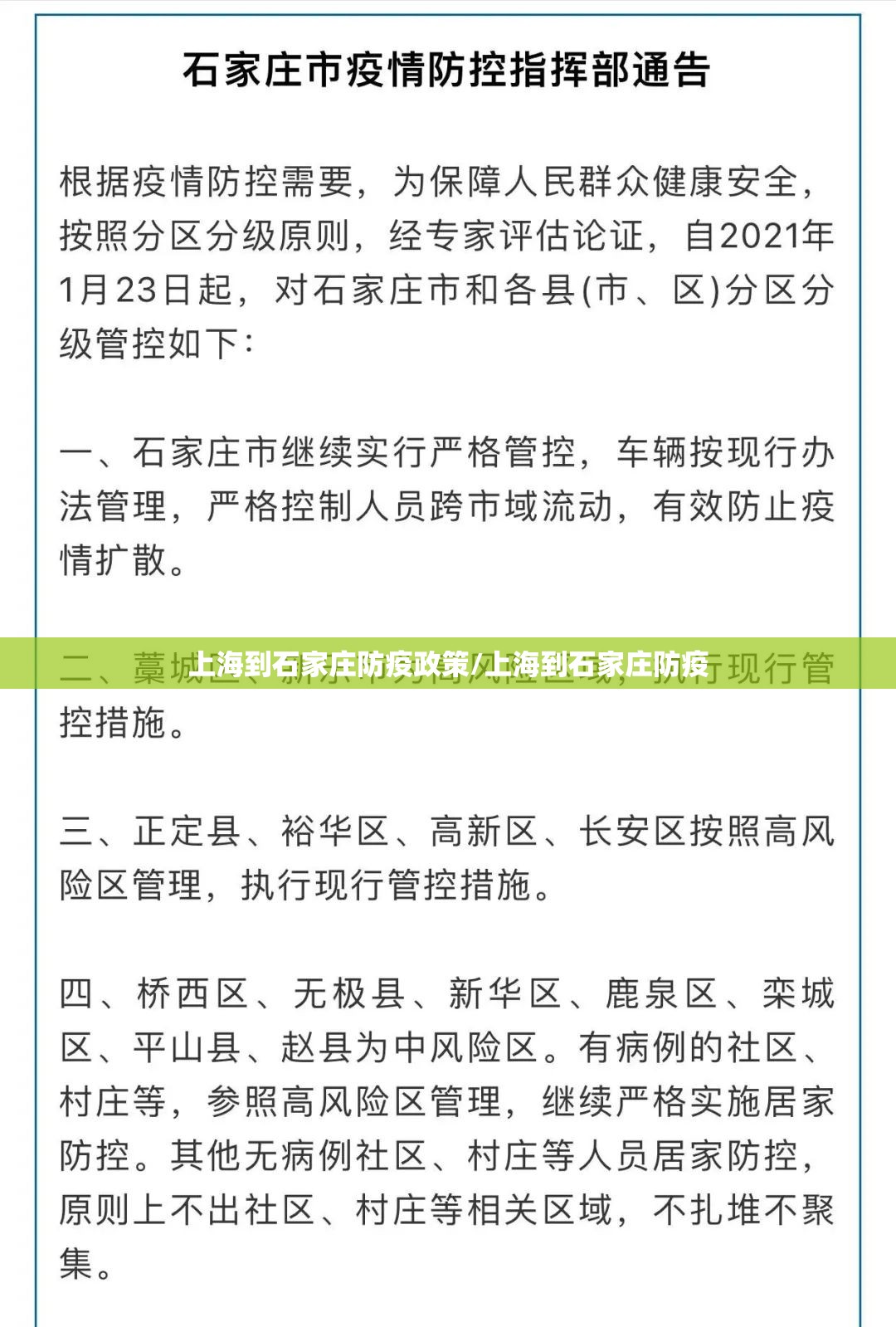

政策协调是这条通道畅通的关键,上海与石家庄两地的防疫政策存在差异,如何平衡防疫与民生需求成为重要课题,两省市疫情防控指挥部建立了常态化沟通机制,每周召开视频会议,交流防疫经验,协调政策执行标准,当上海面临疫情挑战时,石家庄派出了医疗队支援;当石家庄需要帮助时,上海送去了经验与技术,这种相互支持、协同作战的模式,体现了一盘棋的防疫思路。

科技赋能让这条防疫通道更加智能化,旅客通过手机App即可提前申报健康信息,查询两地最新防疫政策;货运车辆安装GPS定位系统,实现全程可追溯;区块链技术应用于核酸检测报告互认,避免重复检测,这些科技手段不仅提高了通行效率,也减轻了一线防疫人员的工作压力,在上海虹桥火车站和石家庄正定国际机场,智能测温设备、消毒机器人等科技产品已成为常态,展现了中国防疫的科技含量。

这条防疫通道上也不乏温情的画面,2022年冬季,一批从上海前往石家庄的旅客因暴雪滞留途中,当地防疫人员为他们提供了热乎的饭菜和温暖的休息场所;一位从石家庄赴上海就医的危重病人,在两地疾控部门的协调下,通过专用通道及时抵达医院接受治疗,这些事例表明,防疫工作既有硬度也有温度,既讲原则也讲人情。

当前,疫情防控已进入常态化阶段,上海到石家庄的防疫措施也在不断优化调整,两地健康码互认范围扩大,核酸检测有效期适当延长,通关手续进一步简化,这些变化反映中国防疫策略的科学调整,在保障人民健康的同时,最大程度减少对经济社会发展的影响。

上海到石家庄的防疫之路,是中国千千万万条防疫通道的缩影,它展现了中国防疫体系的精细与灵活,体现了政府部门协同作战的能力,也见证了普通人在疫情面前的坚守与配合,这条连接华东与华北的通道,不仅是地理上的连接,更是一种制度、技术和人文的连接,它告诉我们,疫情防控不是简单的封锁与隔离,而是一套复杂精密的系统工程,需要统筹兼顾、精准施策。

在这场没有硝烟的战争中,每一条防疫通道都是守护人民健康的重要防线,上海到石家庄的千里防疫线,凝聚着无数人的智慧与汗水,见证着中国防疫的坚韧与力量,也为全球疫情防控提供了中国方案与中国智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏