随着国内疫情形势的变化,有关“郑州是否因疫情封城”的讨论在网络上持续发酵,许多市民和网友对此表示关注,甚至产生了一些误解和猜测,本文将基于官方信息、数据分析和实际情况,深入探讨郑州的疫情防控措施,解析“封城”说法的真实性,并反思其背后的社会影响和政策逻辑。

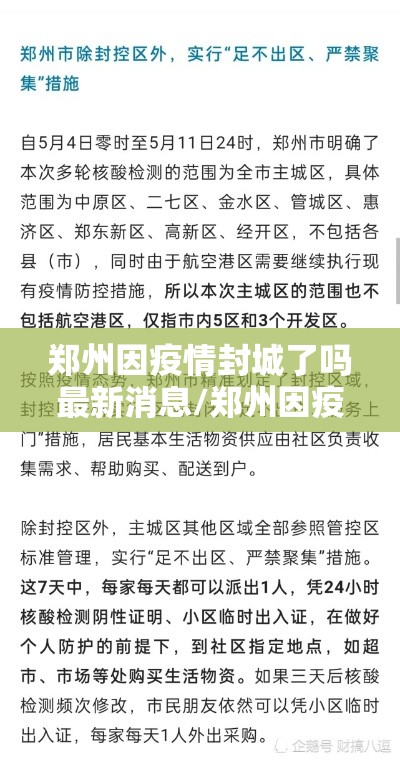

需要明确的是,截至2023年,郑州并未实施全面的“封城”措施,所谓“封城”,通常指城市完全封闭,禁止人员进出,并实行严格的居家隔离,郑州在应对疫情时,更多是采取精准化、区域化的管控策略,在疫情高风险区域,可能会实施临时封控,如限制人员流动、暂停非必要经营活动等,但这与传统的“封城”有本质区别,官方通报显示,郑州曾因零星疫情反弹而加强部分区域的管理,但整体城市运行保持基本正常,公共交通、民生保障设施并未全面停摆。

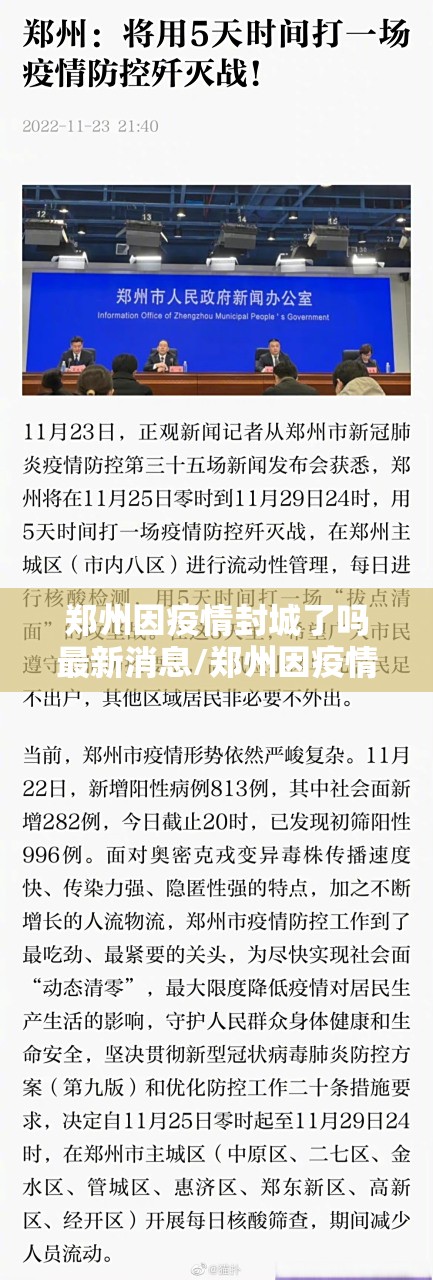

为什么会有“郑州封城”的传言呢?这主要源于信息传播的碎片化和公众的焦虑情绪,疫情期间,社交媒体上不乏夸大或误导性的内容,比如某小区被封控的照片被误读为“全城封锁”,郑州作为河南省会和国家中心城市,其防控政策备受关注,任何风吹草动都可能被放大,但从事实来看,郑州的防控措施始终遵循“动态清零”总方针,强调科学精准,避免“一刀切”,2022年底,郑州曾因奥密克戎变异株传播,对部分区域实行了临时封控,但很快通过核酸检测、流调追踪等手段控制了疫情,并未升级为全城封锁。

深入分析郑州的疫情防控政策,可以看出其背后的逻辑和成效,郑州借鉴了国内外的经验,采用分级分类管控:低风险区域保障正常生活,中风险区域限制聚集,高风险区域则实行短时封控,这种模式既减少了经济和社会成本,又有效遏制了病毒扩散,数据显示,2023年以来,郑州的疫情总体可控,单日新增病例多维持在个位数或低位,且主要通过闭环管理发现,如隔离点或重点人群筛查,这表明,郑州的防控策略是成功的,避免了大规模封城的需要。

疫情防控并非没有挑战,封控措施虽未全面实施,但对市民生活和经济的影响不容忽视,中小微企业、个体工商户面临经营压力,部分市民因临时封控遭遇出行不便或心理焦虑,这些问题提醒我们,疫情防控需在保障公共卫生的同时,兼顾社会民生,郑州政府也采取了相应措施,如发放消费券、提供线上服务、加强心理疏导等,以缓解负面效应。

从更广的视角看,郑州的案例反映了中国疫情防控的演变:从早期“封城”式的紧急应对,转向更精细化的治理,这不仅是技术的进步(如健康码、大数据追踪),更是治理理念的升级——强调平衡防疫与发展、个人与集体,随着病毒变异和疫情波动,防控政策可能继续调整,但“精准防控”大概率会成为主流。

郑州并未因疫情封城,但防控措施会根据疫情动态调整,公众应通过权威渠道获取信息,避免信谣传谣,社会也需思考如何构建更 resilient(韧性)的体系,以应对可能的公共卫生危机,疫情防控是一场持久战,科学、理性和团结才是最终取胜的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏