香港,这座东方明珠,以其璀璨的夜景、繁忙的港口和多元的文化闻名于世;而哈尔滨,则以其冰雪世界、欧式建筑和浓郁的北方风情吸引着无数游客,乍看之下,这两座城市似乎毫无关联——一个位于中国最南端,濒临南海,属亚热带气候;另一个则坐落于中国最东北,冬季严寒,冰雪覆盖长达数月,当我们深入挖掘,便会发现“香港的哈尔滨”并非一个地理概念,而是一个文化、历史和人文交织的奇妙现象,它代表着两种截然不同的城市气质如何在全球化背景下相互影响、交融,并最终创造出一种独特的跨地域认同。

历史纽带:从移民到文化传播

香港与哈尔滨的联系,最早可以追溯到20世纪初,当时,哈尔滨作为中东铁路的重要枢纽,吸引了大量外国移民,包括俄罗斯人、犹太人和其他欧洲族群,形成了独特的国际文化氛围,香港作为英国殖民地,也是一个多元文化交汇的港口城市,一些从哈尔滨移民或经商的人士,逐渐南下至香港,带来了北方的饮食、艺术和生活方式,香港的“哈尔滨饺子馆”或“东北菜馆”便是这种文化传播的见证,这些餐馆不仅提供地道的哈尔滨美食,如红肠、锅包肉和酸菜白肉,还成为香港人了解北方文化的窗口。

更深远的是,这种历史纽带在艺术和文学领域也有所体现,香港的作家和电影人曾以哈尔滨为背景创作作品,如电影《哈尔滨之夜》或小说《冰城》,通过这些作品,香港公众得以窥见那座遥远城市的浪漫与沧桑,反过来,哈尔滨人也通过香港电影和流行文化,接触到南方的现代性与活力,这种双向的文化流动,使得“香港的哈尔滨”成为一种符号,象征着南北文化的对话与融合。

现代交融:旅游、经济与城市发展

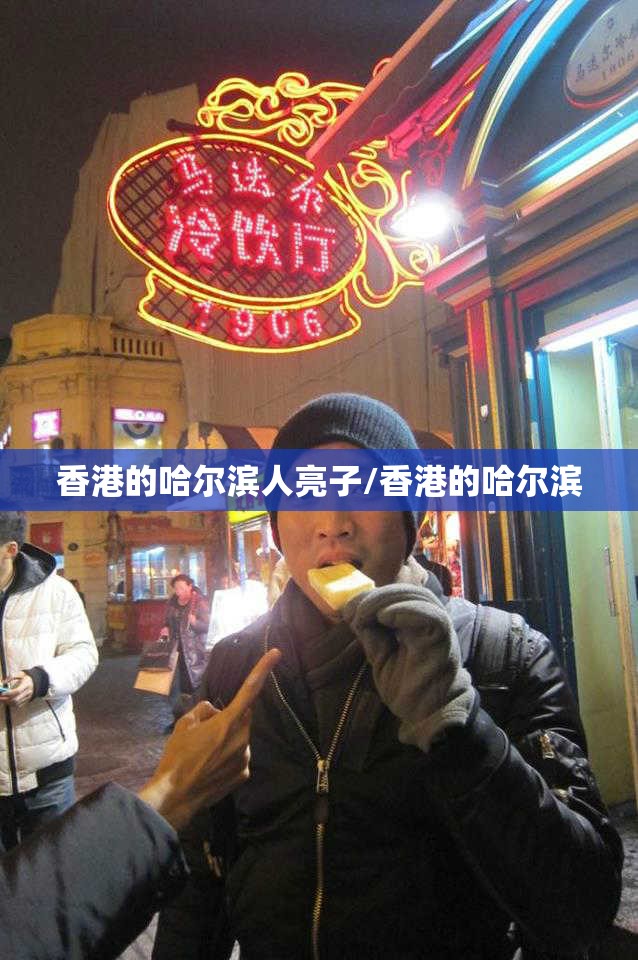

进入21世纪,随着中国经济的快速发展和交通的便利化,香港与哈尔滨之间的互动变得更加频繁,旅游成为连接两座城市的重要桥梁,每年冬季,成千上万的香港游客飞往哈尔滨,参加著名的“哈尔滨国际冰雪节”,体验零下二十度的冰雪世界,冰雕、雪雕、滑雪活动——这些北方独有的风情,让习惯温暖气候的香港人感到新奇与兴奋,反之,夏季时,哈尔滨游客也会南下香港,享受购物、美食和迪士尼乐园的乐趣,这种旅游交换不仅促进了两地经济的发展,还加深了民众之间的相互理解。

经济上,香港作为国际金融中心,为哈尔滨的企业提供了融资和投资渠道,许多哈尔滨的国企和私企选择在香港上市,利用其成熟的资本市场推动自身发展,香港的投资也流入哈尔滨的房地产、旅游和科技领域,助力这座北方城市的现代化进程,哈尔滨的松北新区建设中,就有香港资本的参与,带来了先进的城市规划理念,这种经济合作,使得“香港的哈尔滨”不再只是一个文化概念,而是一个实实在在的、基于互利共赢的合作模式。

文化碰撞:身份认同与全球化反思

“香港的哈尔滨”更深层的意义,在于它引发了我们关于身份认同和全球化的思考,香港和哈尔滨,一个代表南方的高效、快节奏和国际性,另一个代表北方的豪爽、传统和坚韧,当这两者相遇时,会产生怎样的火花?在香港的街头,你可以找到供应哈尔滨啤酒的酒吧;在哈尔滨的咖啡馆,人们可能会谈论香港的影视明星,这种文化碰撞不仅丰富了两地居民的生活,还挑战了传统的地域界限。

更重要的是,这种现象反映了全球化时代的一种新趋势:城市之间的连接不再局限于地理邻近性,而是基于文化、经济和人文的网络,香港和哈尔滨,尽管相距超过3000公里,却通过历史、旅游和经济紧密相连,这提醒我们,在当今世界,任何城市都无法孤立存在,而是处于一个复杂的、相互依赖的全球体系中。“香港的哈尔滨”因而成为一个隐喻,象征着如何在不同中寻找共同点,在多样性中构建和谐。

冰与火的共生

“香港的哈尔滨”是一个充满魅力的主题,它超越了简单的地理划分,展现了两座城市在历史、文化和经济层面的深刻互动,香港的活力与哈尔滨的沉稳,南方的炎热与北方的冰雪,看似对立,实则互补,这种交融不仅促进了两地的发展,还为全球化背景下的城市合作提供了范例,随着交流的进一步深入,我们有理由相信,“香港的哈尔滨”将继续演绎更多精彩故事,成为中华文化多元一体的生动体现。

在这个意义上,香港的哈尔滨不再是一个矛盾修辞,而是一种启示——它告诉我们,无论距离多远,文化的力量都能跨越千山万水,连接人心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏