在全球疫情持续波动的背景下,香港作为国际金融中心和人口密集的都市,其防疫措施始终备受关注,香港特区政府以“动态清零”为总体目标,结合本地实际情况,逐步形成了一套科学化、多层次、灵活调整的防疫策略,这些措施不仅体现了对公共健康的高度重视,也展现了在复杂社会环境中平衡防疫与经济民生的挑战与努力。

防疫措施的科学基础与框架

香港的防疫政策以数据驱动和专家咨询为核心,依托卫生署、医院管理局及大学研究团队的支持,不断优化应对策略,措施主要包括以下几个方面:

-

疫苗接种计划:香港自2021年初启动疫苗接种工作,优先为高风险群体(如老年人、医护人员)接种,并通过“疫苗通行证”制度鼓励市民接种,截至2023年,香港疫苗接种率已超过90%,为建立免疫屏障奠定了坚实基础。

-

核酸检测与监测:香港建立了广泛的检测网络,包括社区检测中心、流动采样站及居家快速抗原测试(RAT),政府通过强制检测公告,对高风险区域或群组进行针对性筛查,确保早发现、早隔离。

-

社交距离与管控措施:根据疫情发展,香港动态调整社交距离政策,包括限制公共场所人数、暂停大型活动、推行“安心出行”扫码追踪等,在疫情高峰期,曾实施餐厅堂食限制和学校停课等措施。

-

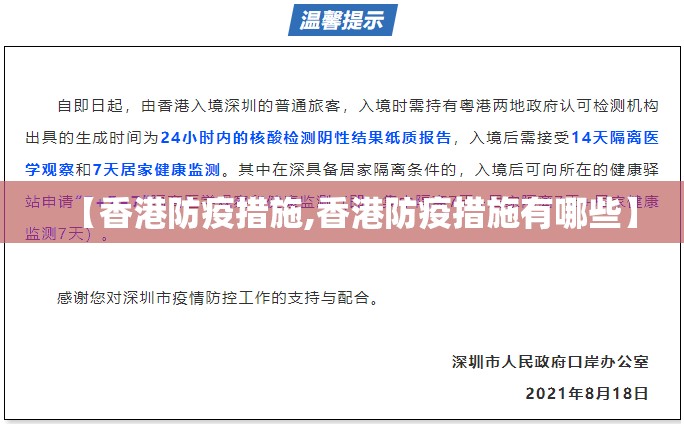

入境防控与隔离政策:香港对入境人员实行分级管理,根据不同地区的风险等级制定隔离要求(如酒店隔离或居家监测),并持续优化“熔断机制”以减少输入病例风险。

措施背后的挑战与应对

香港的防疫并非一帆风顺,2022年初,奥密克戎变异株引发第五波疫情,暴露了医疗资源紧张、老年人接种率低等问题,政府迅速调整策略,加强分流治疗(轻症居家隔离)、增加隔离设施(如方舱医院),并推动老年人疫苗接种,这些应对措施显示了灵活性,但也反映出防疫需要持续的资源投入和社会协作。

香港作为国际枢纽,面临“防疫与开放”的两难,严格的入境措施虽降低了输入风险,但对经济和国际交往造成影响,政府通过逐步放宽入境隔离要求(如“0+3”安排)和推行“健康码”互认,尝试在安全与便利间寻找平衡。

公共协作与社会响应

防疫措施的成功离不开市民的配合,香港社会普遍表现出较高的防疫意识,但同时也存在疲劳感和争议。“疫苗通行证”和强制检测曾引发部分群体对个人自由的担忧,政府通过透明沟通和科学宣传,逐步提升公众理解,强调措施的必要性和临时性。

非政府组织和社区网络也在防疫中发挥了重要作用,义工团体协助分发物资、关爱弱势群体,企业提供技术支持(如开发追踪APP),形成了“官民合作”的韧性网络。

经验与展望

香港的防疫经验表明,没有一劳永逸的策略,只有不断适应变化的科学实践,香港需进一步优化以下方面:

- 精准化防控:利用大数据和人工智能,提高风险预测和资源分配效率。

- 长效医疗准备:加强公卫系统建设,包括床位储备、医护人员培训和药物研发。

- 国际协作:与各地共享数据、协调政策,推动全球健康治理。

香港的防疫措施是科学性与实践性的结合,在挑战中不断演进,这不仅是一场对抗病毒的斗争,更是对城市治理能力和社会凝聚力的考验,只有坚持科学导向、公众参与和全局平衡,香港才能在健康与发展的双轨上稳步前行。

(字数:约970字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏