在中国全面推进疫苗接种的过程中,"北京疫苗"和"安徽疫苗"常被公众提及和比较,这两种疫苗并非指完全不同的产品,而是反映了中国疫苗研发、生产和区域供应的多样性,本文将从技术路线、生产企业、供应分布和公众认知等方面,详细解析它们的异同。

概念界定:什么是"北京疫苗"和"安徽疫苗"?

- 北京疫苗:通常指由北京生物制品研究所(国药集团中国生物旗下)生产的新冠病毒灭活疫苗(商品名:众爱可维),该疫苗是中国最早获批的疫苗之一,也是国内供应量最大的疫苗之一。

- 安徽疫苗:一般指由安徽智飞龙科马生物制药有限公司生产的重组蛋白亚单位疫苗(商品名:智克威得),该疫苗采用不同于灭活疫苗的技术路径,需接种三剂。

需要注意的是,这些名称并非官方术语,而是公众基于生产地点的通俗称呼,两者均获中国国家药监局批准上市,并纳入全民免费接种计划。

技术路线的差异:灭活 vs. 重组蛋白

北京疫苗(灭活疫苗)

- 原理:通过培养新冠病毒并灭活其病原性,保留免疫原性,刺激人体产生抗体。

- 优点:技术成熟,安全性高,易于储存和运输(2-8℃冷藏)。

- 接种程序:需接种两剂,间隔3-4周。

安徽疫苗(重组蛋白疫苗)

- 原理:利用基因工程制备病毒抗原蛋白(如S蛋白),诱导人体免疫反应。

- 优点:不含活病毒,安全性更高,副作用较小;免疫应答较精准。

- 接种程序:需接种三剂,相邻两剂间隔4周以上。

差异总结:

灭活疫苗依赖传统技术,而重组蛋白疫苗采用新型生物技术,两者均有效,但免疫机制和接种剂次不同。

生产企业与供应链分布

- 北京疫苗:由国药集团中国生物北京所生产,依托央企资源,产能庞大,供应覆盖全国乃至海外。

- 安徽疫苗:由安徽智飞龙科马生产(隶属智飞生物),作为民营企业创新代表,产能逐步提升,主要供应国内部分地区。

区域供应特点:

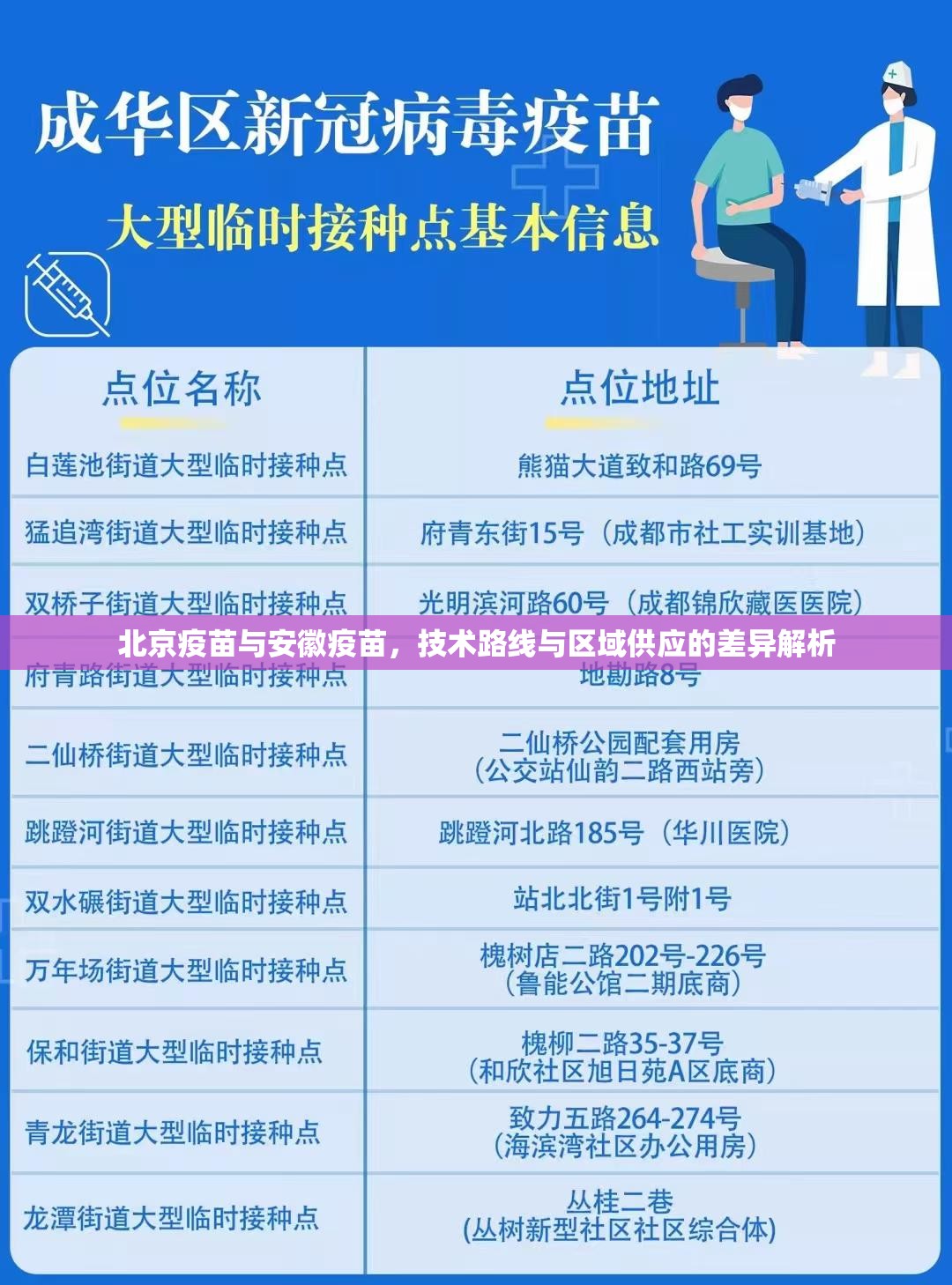

北京疫苗因产能优势,早期优先保障重点城市(如北京、上海等);安徽疫苗则更多调配至中部和南方省份(如安徽、江苏、浙江等),这种分布并非绝对,但反映了产能和物流的统筹安排。

有效性及安全性对比

根据公开数据:

- 北京疫苗:Ⅲ期临床试验显示,保护率约79%,对重症和死亡预防效果显著。

- 安徽疫苗:临床试验表明,保护率超81%,且对变异株具有一定交叉保护作用。

两者均通过严格审批,不良反应率低(常见注射部位疼痛、乏力等轻微症状),差异主要源于技术路径,而非优劣之分。

公众认知与选择偏好

由于推广节奏和信息传播差异,部分地区公众对"北京疫苗"信任度较高(因其央企背景和早期应用),而"安徽疫苗"因需接种三剂,曾被误认为"效果不足",实则为技术需求所致,随着科普深入,这种认知偏差已逐渐淡化。

国家战略下的统一性与多样性

中国疫苗接种坚持"统一采购、统一分配"原则,各地疫苗差异仅是生产布局的体现,无论是北京还是安徽疫苗,均符合国家质量标准,且免费接种政策保障了公平性,多样化的疫苗选择也有助于应对产能和变异株挑战。

北京疫苗与安徽疫苗的"不一样",本质是技术路线和生产主体的差异,而非质量或效果的优劣,这种多样性正体现了中国疫苗产业的成熟与创新力,公众应依据当地供应和医生建议接种,无需过度比较,最终目标一致:构建免疫屏障,守护全民健康。

参考资料:国家卫健委发布数据、国药集团及智飞生物公开技术说明、WHO疫苗评估报告。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏