2020年,全球新冠疫情肆虐,北京作为中国的首都和国际大都市,其疫情防控措施备受关注,从年初的紧急响应到年中的局部暴发控制,再到下半年的常态化管理,北京的疫情封控时间表不仅反映了城市的应急能力,也体现了政策调整与民生保障之间的平衡,本文将基于公开信息,梳理2020年北京疫情封控的关键时间节点,并分析其背后的逻辑与影响。

年初紧急响应阶段(1月-2月)

2020年1月,新冠疫情首次在武汉暴发,并迅速波及全国,北京于1月24日启动重大突发公共卫生事件一级响应,标志着封控措施的正式开始,这一时期,北京采取了严格的入境管控、社区封闭管理、交通限制等措施,学校推迟开学,企业鼓励远程办公,公共场所如电影院、商场等暂时关闭,封控的核心目标是“外防输入、内防扩散”,通过减少人员流动遏制病毒传播,这一阶段的封控虽然严厉,但为后续的防控工作奠定了基础。

常态化防控与局部调整(3月-5月)

随着全国疫情逐步缓解,北京于4月30日将应急响应级别下调至二级,部分封控措施逐步放宽,公共场所限流开放,企业复工复产有序推进,但防控并未松懈,北京保留了健康码查验、体温检测和口罩佩戴等要求,这一时期,北京的封控策略从“全面封锁”转向“精准防控”,强调在保障经济和社会运行的同时,防止疫情反弹。

新发地市场暴发与紧急封控(6月)

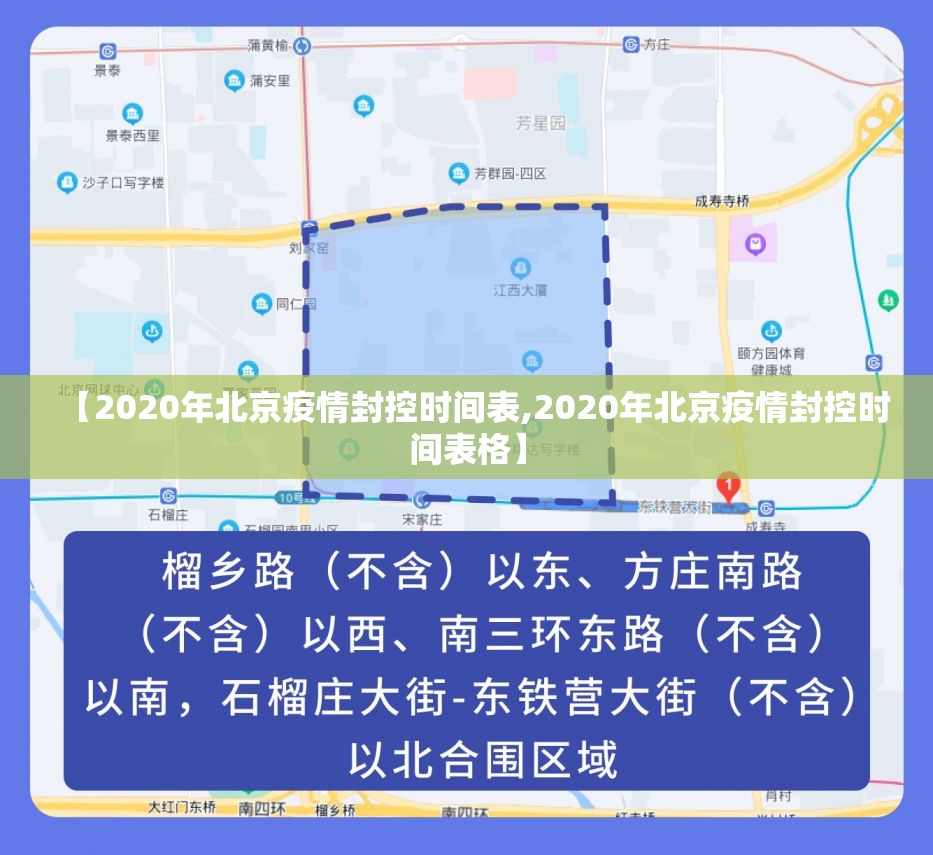

2020年6月11日,北京新增一例本土确诊病例,打破了连续50多天无本地病例的纪录,疫情溯源指向丰台区新发地农产品批发市场,北京迅速响应,于6月13日将应急响应级别调回二级,并对丰台区等高风险区域实施封闭管理,新发地市场周边11个小区被封锁,人员禁止出入;全市中小学停课,出京交通管控加强,这一阶段的封控突出了“快速响应、局部阻断”的特点,通过大规模核酸检测和流调追踪,在较短时间内控制了疫情扩散,至7月20日,应急响应级别再次下调至三级,封控措施逐步解除。

下半年常态化管理(7月-12月)

进入下半年,北京的封控策略进一步细化,强调“常态化防控”与“动态清零”,公共场所实行限流预约,大型活动严格审批,境外入境人员集中隔离政策持续执行,10月后,随着全球疫情反弹,北京加强了冷链食品管控和边境检疫,但未再实施大规模封控,这一阶段的重点是从应急管理转向长效治理,平衡疫情防控与经济社会发展。

封控时间表的背后逻辑

2020年北京的封控时间表体现了几个核心原则:一是科学性,基于疫情数据和专家建议动态调整;二是精准性,避免“一刀切”,尽量减少对民生和经济的影响;三是协作性,政府、社区、企业和公众共同参与,新发地疫情中,北京在3周内完成超千万人次的核酸检测,显示了高效的组织能力。

影响与反思

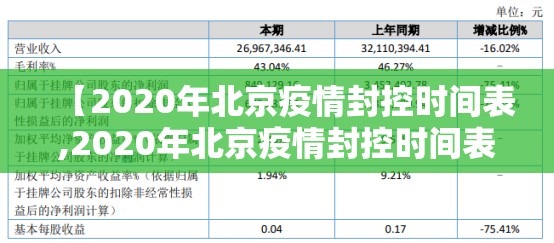

封控措施有效遏制了疫情,但也带来了经济压力和社会挑战,中小微企业受损严重,居民生活不便,心理健康问题凸显,这些反思促使2021年后的防控更加注重精准化和人性化,例如推广“分区分类”管理和数字健康通行证。

2020年北京的疫情封控时间表是一部应对危机的“教科书”,它既展示了城市的韧性,也为未来公共卫生事件提供了宝贵经验,在不确定性仍存的今天,回顾这段历史,我们更能理解平衡、科学与合作的重要性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏