在全球新冠疫情持续蔓延的背景下,疫苗接种成为防控疫情、保障人民健康的关键手段,作为中国的首都,北京在推动疫苗接种工作中发挥了示范作用,尤其关注港澳台同胞的接种需求,本文将从政策背景、实施情况、社会意义和未来展望等方面,探讨北京为港澳台同胞提供疫苗接种服务的重要性和成效。

政策背景:国家战略与地方落实

中国政府始终将人民生命安全和身体健康放在首位,新冠疫情暴发后,国家迅速部署疫苗接种工作,并将其作为国家战略的重要组成部分,2021年初,国务院联防联控机制发布《新冠病毒疫苗接种总体方案》,明确要求各地有序推进疫苗接种,并特别强调对港澳台同胞的接种服务保障,北京市积极响应国家号召,结合本地实际,制定了详细的实施方案,确保港澳台同胞在北京享受与内地居民同等的接种待遇。

这一政策体现了国家对港澳台同胞的关怀,根据《中华人民共和国疫苗管理法》和《基本医疗卫生与健康促进法》,所有在中国境内的居民,包括港澳台同胞,均有权接受国家提供的公共卫生服务,北京市通过政策细化,消除了港澳台同胞在接种疫苗时可能面临的身份障碍,彰显了国家的包容性和责任感。

实施情况:高效组织与人性化服务

北京市在港澳台同胞疫苗接种工作中展现了高效的组织能力和人性化的服务理念,具体实施包括以下几个方面:

-

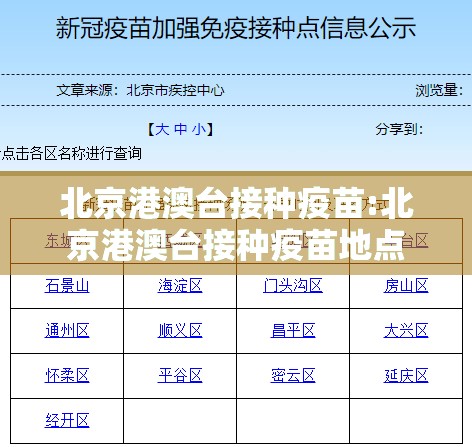

多渠道预约与信息透明:北京市通过“健康宝”APP、微信公众号和社区公告等多种渠道,为港澳台同胞提供疫苗接种预约服务,预约系统支持港澳台居民居住证、护照等多种证件登记,确保了信息的兼容性和 accessibility,北京市政府还多次举办新闻发布会,用中英文及繁体字发布接种信息,方便港澳台同胞获取最新动态。

-

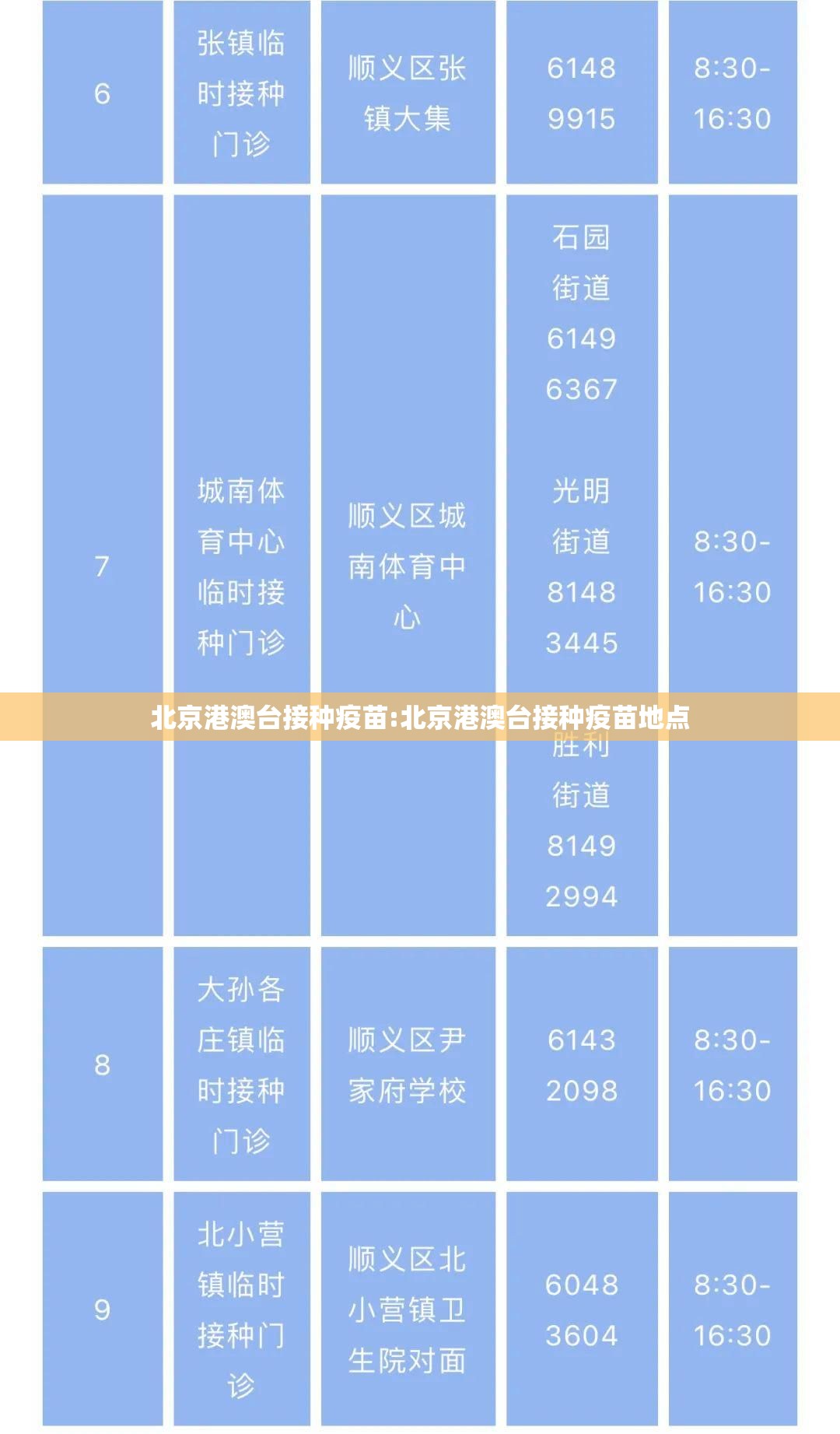

专设接种点与绿色通道:为方便港澳台同胞,北京市在朝阳区、海淀区等外籍和港澳台居民集中区域设立了专用接种点,并配备双语工作人员,这些接种点不仅提供标准化接种服务,还设置了绿色通道,减少等待时间,提升接种体验,朝阳区的中日友好医院接种点,曾为数百名港澳台同胞完成接种,获得广泛好评。

-

文化敏感性与心理支持:北京市在服务中注重文化敏感性,例如提供繁体字版本的知情同意书,并安排懂粤语或闽南语的工作人员进行沟通,接种点还配备了心理辅导人员,帮助缓解接种者的焦虑情绪,这种细致入微的服务,体现了北京作为国际大都市的人文关怀。

截至2023年底,北京市已为超过10万名港澳台同胞接种了新冠疫苗,接种覆盖率超过90%,有效构建了群体免疫屏障,这一数据不仅反映了北京的高效执行,也证明了港澳台同胞对祖国防疫工作的信任与支持。

社会意义:凝聚共识与促进融合

北京为港澳台同胞提供疫苗接种服务,不仅是一项公共卫生措施,更具有深远的社会意义。

它增强了国家认同感,港澳台同胞作为中华民族的一部分,在疫情期间感受到祖国的温暖与支持,进一步强化了血脉相连的民族情感,许多接种者表示,在北京接种疫苗的过程让他们体会到“家”的归属感,减少了对疫情的恐惧,增加了对国家的认同。

它促进了社会融合,港澳台同胞在北京学习、工作或生活,疫苗接种服务消除了健康风险,让他们更安心地融入本地社会,在北京高校就读的台湾学生通过接种疫苗,得以顺利参与线下课程和社交活动,增强了与内地学生的交流,这种融合不仅有利于个人发展,也为两岸四地的长期合作奠定了基础。

它提升了中国的国际形象,北京的做法被外媒广泛报道,被视为中国抗疫模式的亮点之一,通过为港澳台同胞提供平等、高效的接种服务,中国向世界展示了其负责任大国的形象,以及对全球公共卫生事业的贡献。

持续优化与全球合作

尽管北京在港澳台同胞疫苗接种工作中取得了显著成效,但仍面临一些挑战,例如疫苗犹豫(vaccine hesitancy)和变异毒株的威胁,北京市需进一步优化服务,包括加强科普宣传以消除误解,以及推动疫苗研发升级以应对病毒变异。

北京的经验可为其他城市提供借鉴,中国应继续深化与港澳台地区的卫生合作,例如共享疫苗数据、协调接种计划,甚至共同参与全球疫苗分发项目,这不仅有助于提升全国防疫水平,也能推动构建人类卫生健康共同体。

北京为港澳台同胞接种疫苗的实践,是中国特色抗疫模式的重要组成部分,它体现了国家对所有居民的平等关怀,彰显了北京作为首都的责任与担当,在未来,我们期待这种关怀延续下去,共同筑起健康的防线,为全球抗疫贡献中国智慧。

通过疫苗接种,我们不仅保护了生命,更凝聚了民族力量,让我们携手前行,迎接更加健康的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏