2020年初,新冠疫情席卷全球,北京作为中国的首都和国际大都市,面临着前所未有的挑战,从最初的恐慌与封锁,到如今的科学防控与有序生活,北京的抗疫之路堪称一部波澜壮阔的史诗,在这段历程中,疫苗的研发、接种和推广扮演了关键角色,不仅为城市筑起了一道健康长城,更彰显了中国的科技实力和集体意志,本文将回顾北京在疫情中的疫苗故事,探讨其背后的意义与启示。

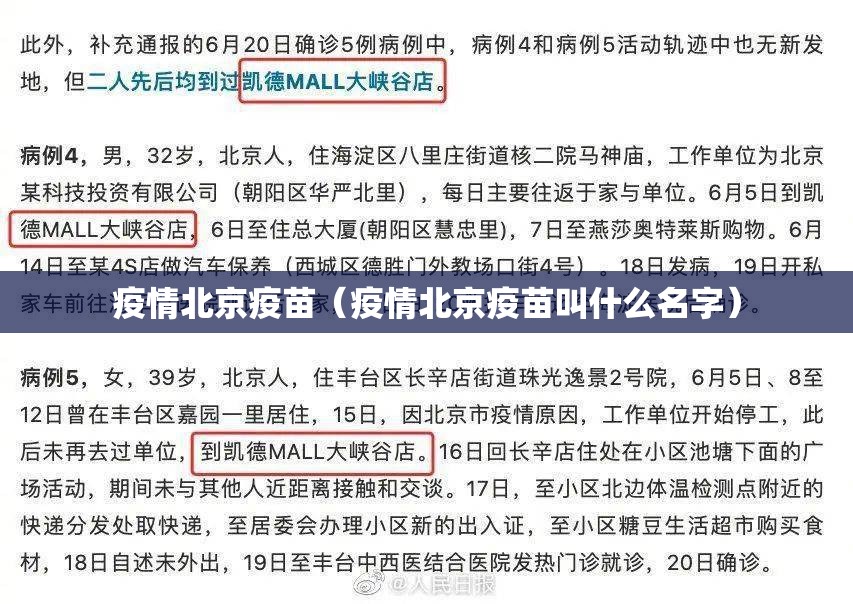

疫情初期,北京迅速响应,采取了严格的防控措施,如社区封闭、核酸检测和旅行限制,有效遏制了病毒的传播,随着全球疫情蔓延,单纯依靠隔离无法根本解决问题,疫苗成为破局的关键,2020年底,中国自主研发的疫苗如国药和科兴疫苗获批上市,北京作为首批接种试点城市,率先启动了大规模疫苗接种工作,这不仅是技术的胜利,更是对人民生命至上理念的践行。

北京的疫苗接种工作体现了高效与公平,政府通过数字化手段,如“健康宝”小程序和预约系统,确保了接种过程的有序进行,社区中心、体育馆和医院设立了临时接种点,方便市民就近接种,截至2023年,北京已累计接种疫苗超过4000万剂次,覆盖率超过90%,其中包括老年人和青少年群体,这种全民参与的模式,不仅降低了重症和死亡率,还为经济复苏和社会稳定提供了保障,数据显示,疫苗接种后,北京的本土感染病例大幅减少,疫情从“暴发模式”转向“可控模式”。

疫苗的背后,是北京乃至全国的科技支撑和创新能力,中国科研团队在短时间内攻克了疫苗研发的难题,体现了“中国速度”和“中国质量”,北京作为科技创新中心,聚集了众多科研机构和生物医药企业,如国药集团和科兴生物,它们不仅加速了疫苗的生产,还通过国际合作,向全球提供疫苗援助,践行了人类命运共同体的理念,北京的疫苗推广还注重科普教育,通过媒体宣传和社区活动,消除了公众对疫苗安全性的疑虑,增强了社会信任。

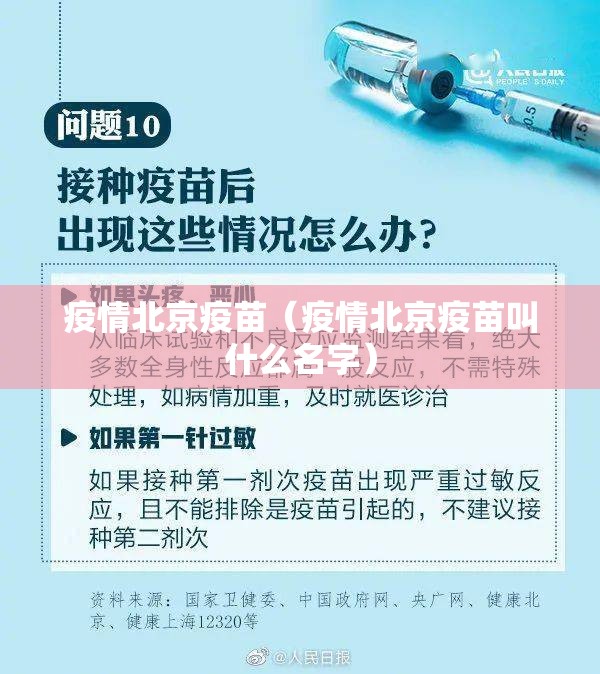

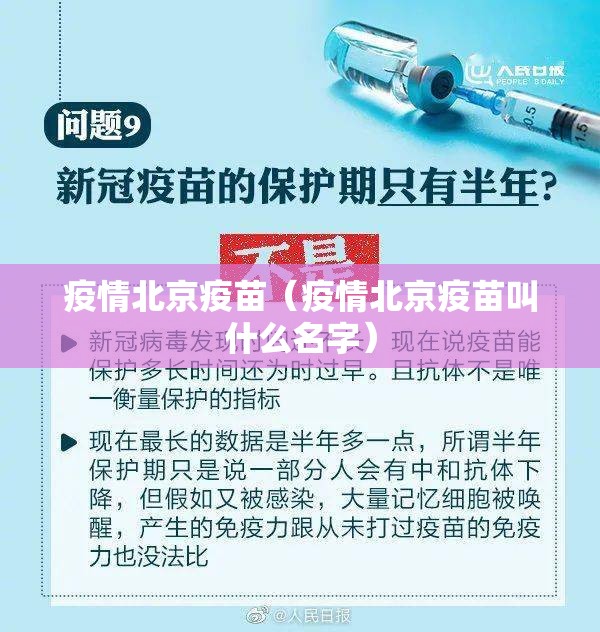

北京的疫苗之路并非一帆风顺,初期,公众对疫苗的犹豫和 misinformation(错误信息)曾带来挑战,部分人担心副作用或质疑疫苗效果,北京政府通过透明公开的数据和专家解读,逐步化解了这些疑虑,疫情反复变异,如Delta和Omicron变种,也对疫苗有效性提出了新要求,北京及时调整策略,推动加强针接种和研发适配疫苗,展现了灵活应对的能力。

从更广的角度看,北京的疫苗故事是全球抗疫的一个缩影,它告诉我们,疫苗不仅是医学工具,更是社会团结的象征,在北京,我们看到医护人员日夜奋战、志愿者无私奉献、普通市民积极配合,这种集体努力凝聚成了强大的抗疫力量,疫苗的成功,不仅保护了个人健康,还助力了北京的经济复苏——2021年,北京GDP增长反弹,旅游业和消费市场逐步回暖,城市重现活力。

展望未来,北京仍需保持警惕,疫情尚未结束,病毒变异的风险依然存在,北京应继续加强疫苗研发和国际合作,同时提升公共卫生体系的韧性,通过这次疫情,北京也积累了宝贵经验,如如何平衡防控与生活、如何利用科技应对危机,这些将为全球大都市提供借鉴。

疫情中的北京疫苗故事,是一部关于 resilience(韧性)、创新和团结的叙事,它证明,在科学与人文的双轮驱动下,人类能够战胜挑战,疫苗筑起的不仅是免疫屏障,更是对未来的希望,正如一位北京市民所说:“接种疫苗后,我心安了,城市也更安全了。”这或许是对这一切努力的最好总结。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏