随着全球疫情形势的不断变化,北京作为中国的首都和国际交往中心,其机场防疫措施始终备受关注,北京首都国际机场和大兴国际机场作为国家的重要门户,最新防疫政策的实施不仅关乎旅客的健康安全,更关系到全国疫情防控的大局,本文将深入探讨北京机场的最新防疫措施,分析其背后的科学依据和社会意义,并展望未来的防疫趋势。

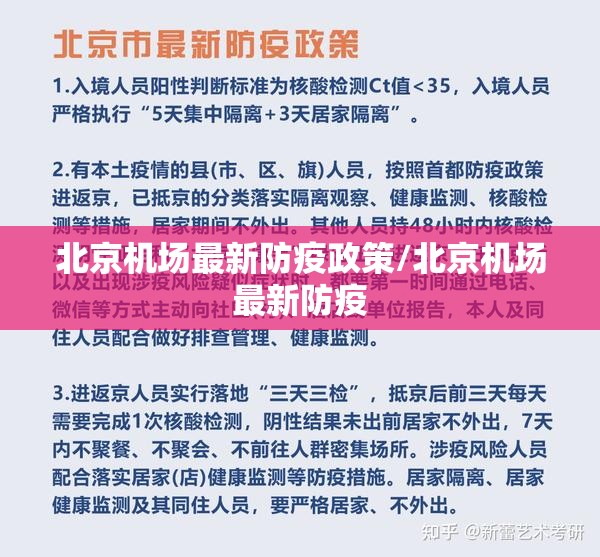

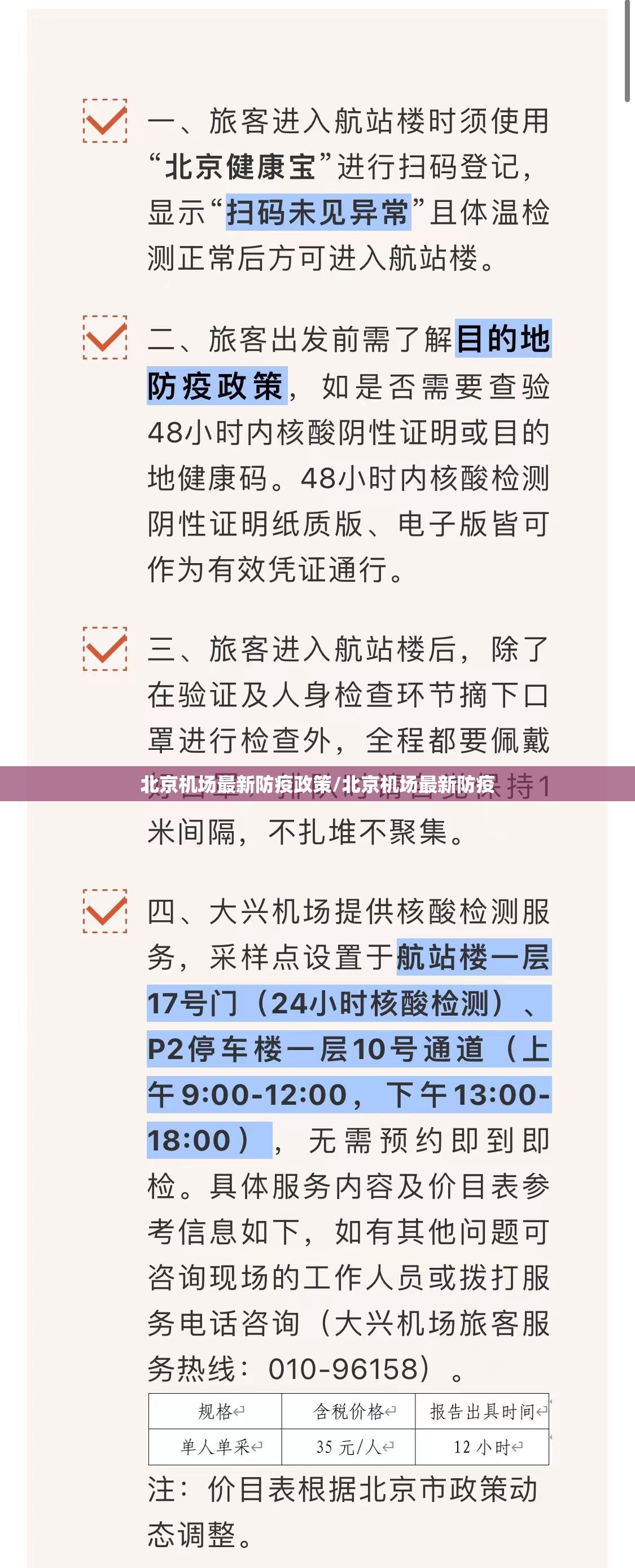

北京机场的最新防疫措施以“科学精准、动态优化”为核心原则,入境旅客的健康筛查流程更为严格,所有入境人员需在登机前提供48小时内的核酸检测阴性证明,并在抵达后接受“双检”——即核酸检测和血清抗体检测,这一措施有效降低了输入性病例的风险,确保了疫情早发现、早隔离,机场设置了专用通道和隔离区域,对高风险国家和地区来的旅客实行分流转运,避免交叉感染。

科技手段在防疫中发挥了重要作用,北京机场全面推广“智能防疫”系统,包括无接触测温、人脸识别和健康码自动核验等,旅客通过手机APP提前申报健康状况,生成健康码,机场通过大数据分析实时监控旅客行程轨迹,确保信息可追溯,大兴国际机场引入了智能机器人进行消毒和巡检,减少了人工接触,提升了效率,这些科技应用不仅提高了防疫的精准度,也优化了旅客的出行体验。

机场内部的消毒和通风措施全面升级,航站楼、安检区、登机口等公共区域每两小时进行一次彻底消毒,高频接触表面如扶手、座椅等更是每小时消毒一次,机场采用高效空气过滤器(HEPA)和新风系统,确保室内空气流通,降低病毒传播风险,工作人员全程佩戴N95口罩、防护面罩和手套,并定期进行核酸检测,筑牢了“人防+物防”的双重防线。

北京机场的防疫政策并非一成不变,而是根据疫情动态实时调整,针对奥密克戎变异株的特点,机场加强了对行李和货物的消杀力度,对国际航班产生的垃圾实行专门处理,机场与北京市疾控中心紧密联动,一旦发现疑似病例,立即启动应急预案,确保在最短时间内完成流调和管控,这种灵活性体现了“动态清零”总方针的落实,既保障了经济社会的正常运行,又最大程度减少了疫情传播风险。

这些措施的背后,是科学依据和全局思维的支撑,研究表明,机场作为人口流动的枢纽,是疫情防控的关键节点,北京机场的严格防疫不仅保护了旅客和工作人员,更防止了疫情通过航空渠道扩散到国内其他地区,从全球视角看,中国机场的防疫实践为世界各国提供了宝贵经验,彰显了中国在公共卫生领域的责任与担当。

防疫措施也带来了一些挑战,严格的检测和隔离要求可能增加旅客的时间成本和经济负担,部分旅客对流程繁琐表示不满,对此,机场通过优化服务来缓解矛盾,如增加引导人员、提供多语言服务,并推出在线咨询平台,帮助旅客提前了解政策,随着疫苗接种的普及和抗病毒药物的进展,北京机场的防疫措施可能会逐步简化,转向更精准的风险管理。

北京机场的最新防疫措施是一座“移动的长城”,守护着国门的安全,它融合了科技力量、科学管理和人文关怀,在全球疫情中树立了标杆,对于旅客而言,理解并配合这些措施,不仅是履行个人责任,更是对全社会健康的贡献,北京机场将继续优化防疫策略,平衡安全与效率,为后疫情时代的航空旅行提供中国方案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏