澳门街头,霓虹依旧闪烁,但赌桌之间的距离被无形拉远,这座以博彩业为经济命脉的城市,在疫情中展开了一场惊心动魄的自我救赎,当口罩覆盖了赌客们的表情,当核酸证明成为比筹码更重要的入场券,澳门正在上演一场现代版的“赌城围城”——外面的人想进来,里面的人既要防疫又要生存,这座城市的防控措施,不仅是流行病学的技术展示,更是一场关于生命价值与经济生存的艰难平衡术。

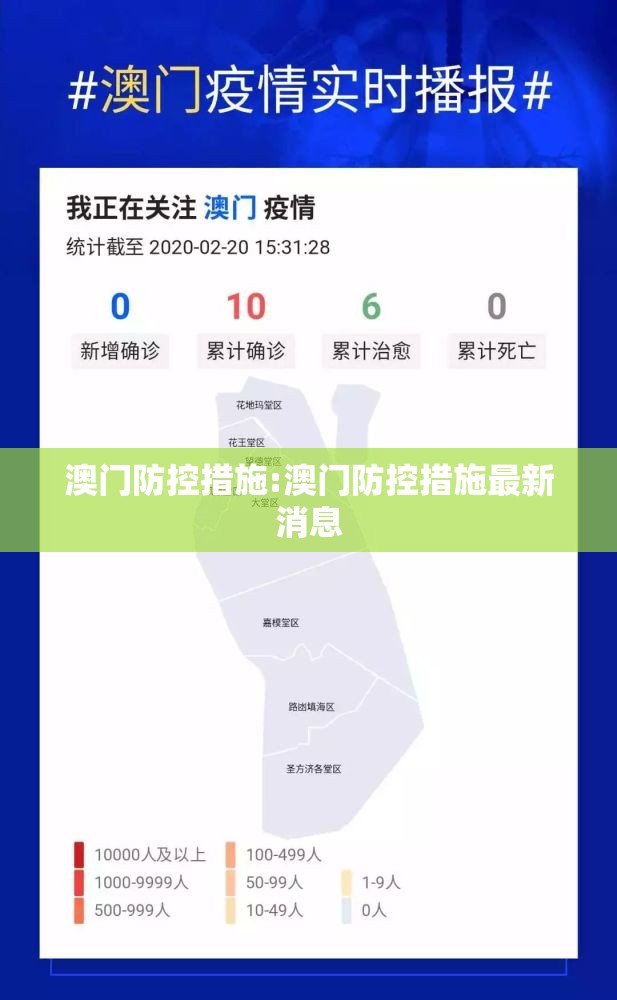

澳门防控体系最令人惊叹的,是其“精密齿轮”式的运作机制,当发现一个阳性病例,流行病学调查团队能在两小时内完成初步轨迹还原,四小时内锁定密切接触者,这种高效背后,是全市超过2000个“天眼”摄像头构成的监控网络,与手机信号定位、支付数据形成的三重印证系统,核酸检测能力在两年内从每日千次跃升至逾十万次,采样点到实验室的样本运输每半小时一班,确保四小时内出具结果,这种将城市转化为一个可量化、可追踪、可预测的巨型生物的尝试,几乎达到了社会治理的技术极致。

这座防疫精密仪器却建立在澳门特殊的社会解剖学之上,澳门面积仅32.9平方公里,人口68万,相当于每平方公里居住2万余人,这种超高人口密度本是病毒传播的绝佳温床,却因高度城市化和有限地理范围,反而使监控和管理成为可能,澳门的博彩旅游业占GDP比重超过50%,特区政府财政收入的70%来自博彩税收,这种极端产业单一性使疫情防控不仅是公共卫生问题,更是经济生存问题,每一个防疫决策都在天平两端摇摆:一端是生命健康,另一端是百万槽工衣食所系。

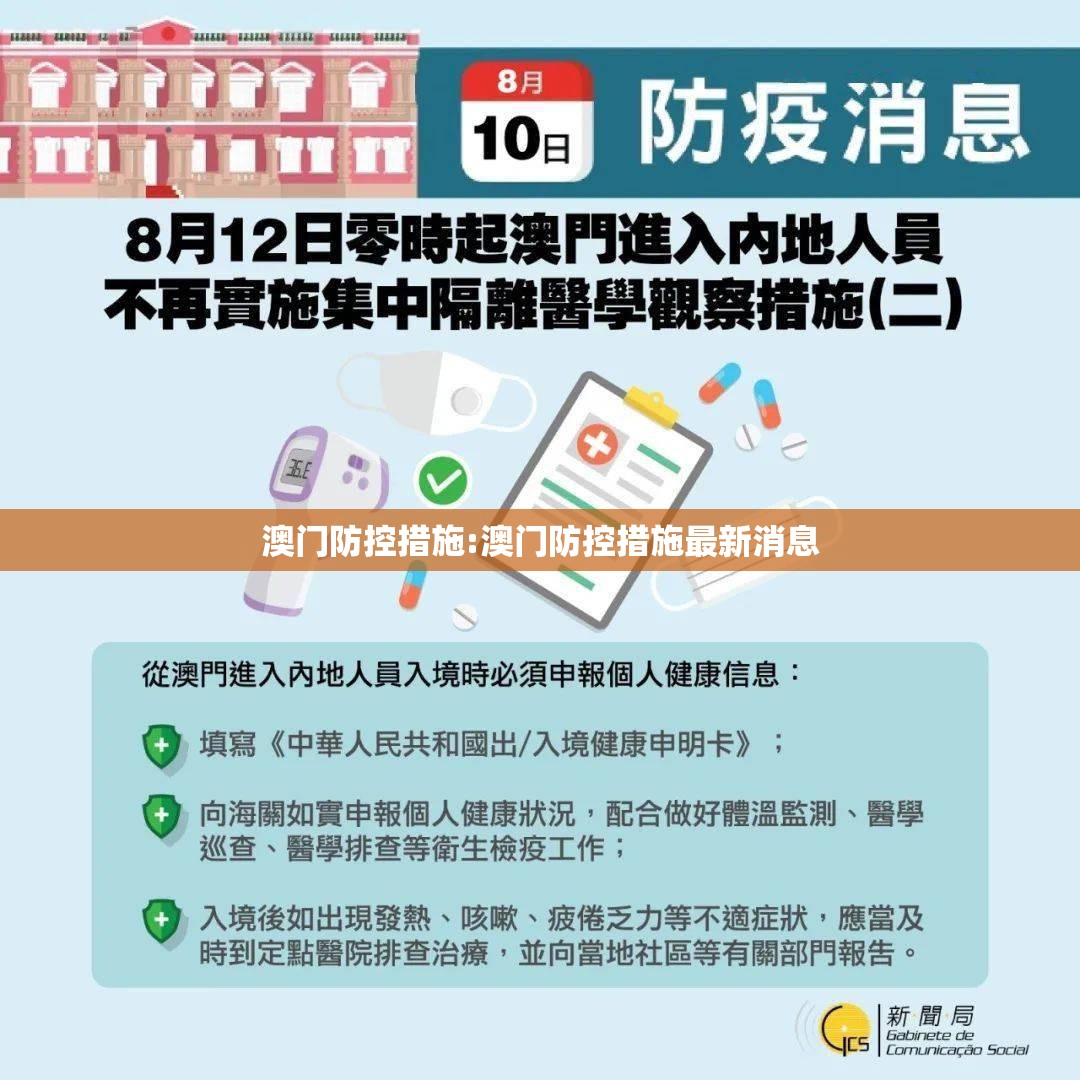

在防疫实践中,澳门呈现出独特的空间政治特征,赌场作为重点监控场所,不仅强制戴口罩、量体温,更引入空气粒子监测系统,实时检测病毒气溶胶浓度,娱乐场内部被透明玻璃隔板重新分割,这种“可见的分隔”既维持了营业的连续性,又创造了安全幻觉,更值得注意的是,澳门采取了与中国内地保持动态一致的防疫策略,通过健康码互认、隔离政策协调,维持着与内地的人员往来通道,这种策略选择本质上是一种政治经济学计算——保住内地客源,就是保住澳门的经济生命线。

澳门的防疫措施折射出后现代社会的根本困境:在风险社会中,安全与自由并非互补,而是此消彼长,澳门居民让渡了部分隐私权和行动自由,换取的是疫情中的相对安全;游客接受严格筛查,换取的是在特殊时期的娱乐特权,这种社会契约的重新谈判并非没有争议,当个别居民因拒绝扫码而与执法人员发生冲突,当小商户因间歇性停业而濒临破产,防疫的政治性便显露无遗——谁的安全被优先保护?谁的成本被隐形转嫁?

澳门的故事预示了未来全球大都市治理的某种范式,当疫情可能从突发状态转化为常态背景,防控不再是一场可被“战胜”的战役,而是一种需要与之共生的环境条件,澳门经验的核心启示在于:最高效的防控不是追求零风险的绝对安全,而是在风险控制与社会运行之间寻找动态平衡点,这种平衡能力将成为未来城市的核心竞争力,甚至可能重塑城市的价值谱系——不再仅仅以经济产出或文化影响力来衡量,而是以应对危机、保障集体生存的能力来重新排序。

在葡式碎石路面上,戴口罩的保安站在赌场金光闪闪的入口处,这个超现实画面将成为这个时代的注脚:人类文明既脆弱又坚韧,既能被微小病毒击溃,又能 reorganize 整个社会结构来应对挑战,澳门防控措施最终证明,面对无形威胁,最大的赌注不是放在轮盘赌桌上,而是放在人类 collective intelligence (集体智慧)之上——这一注,澳门赌赢了,但游戏远未结束。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏