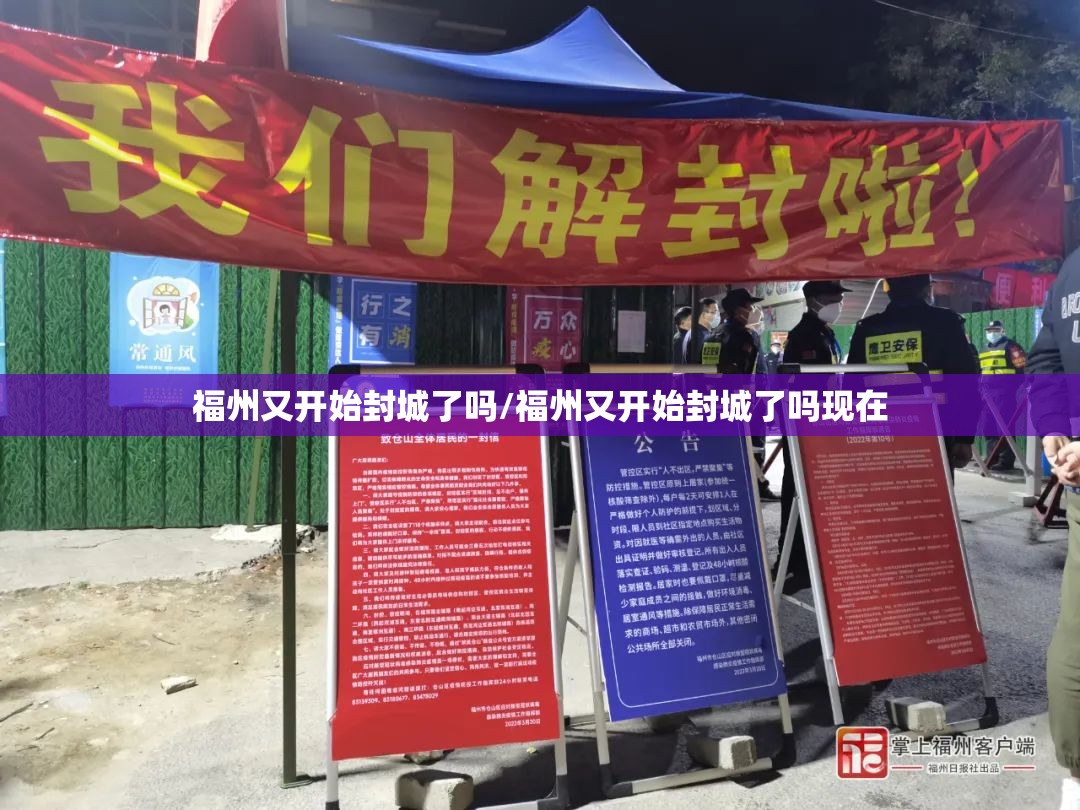

关于“福州又开始封城了吗”的讨论在社交媒体上引发关注,随着国内疫情多点散发,部分地区的防控措施调整难免引起公众猜测,截至2023年10月,福州并未实施全域“封城”,但根据疫情动态,局部区域可能采取了临时管控措施,这一现象反映了当前疫情防控中精准化、科学化的策略,而非简单化的“一刀切”封城,本文将深入分析福州目前的防控政策、背景原因及公众应对建议。

福州疫情现状与防控措施

福州作为福建省会城市,人口密集且流动性大,疫情防控始终面临挑战,国内疫情出现反弹,福州也可能出现零星病例或聚集性传播,根据官方通报(如福州市卫生健康委员会发布的信息),福州并未宣布全域封城,但针对高风险区域或重点场所,可能实施临时性管控,

- 局部封控:对发现阳性病例的小区、街道或场所进行短暂封闭管理,开展核酸筛查和流调。

- 交通管制:在疫情风险较高时,可能调整公共交通运营或限制人员跨区域流动。

- 常态化核酸:在公共场所推行核酸阴性证明查验,以早期发现潜在传播。

这些措施是基于《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》的要求,强调“精准防控”,最大限度减少对经济和社会生活的影响,网传“福州封城”多为误解或局部措施的夸大。

为何“封城”传闻频发?背景与原因分析

“封城”一词容易引发公众焦虑,其原因多重:

- 信息传播碎片化:社交媒体上,局部管控措施可能被简化为“封城”,导致谣言扩散,某个小区临时封控被误传为全市封锁。

- 历史经验影响:过去几年,国内部分城市曾实施严格封控,公众对类似措施高度敏感,福州在2022年曾经历短期管控,如今疫情反复,自然引发记忆联想。

- 防控政策动态调整:疫情变化快,防控措施可能随时优化,官方通报若有延迟,公众易通过非正式渠道获取信息,产生不确定性。

- 经济与社会心理压力:封城意味着停工停学、生活受限,公众对这类措施抱有本能担忧,尤其是个体经营者、务工人员等群体。

政府通常倾向于避免全域封城,因其成本高昂,根据国家卫健委指导,当前防控重心是“以快制快”,通过流调溯源、区域核酸和疫苗接种构建屏障,福州的做法也体现了这一趋势:用最小代价实现最大防控效果。

科学防控:从“封城”到精准化管理的转变

全球疫情进入第三年,中国的防控策略已从应急封控转向科学精准,福州的做法是这一宏观政策的缩影:

- 数据驱动决策:利用大数据和健康码系统,实时监测疫情风险,精准划定高风险区,而非盲目扩大范围。

- 分级分类管理:根据风险等级,对区域采取不同措施(如封控区、管控区、防范区),减少全域影响。

- 公共服务保障:在管控区域内,确保物资供应、医疗服务和民生需求,避免“一刀切”带来的次生问题。

- 疫苗接种与公共卫生教育:福州持续推进疫苗接种(尤其是老年人群),并加强宣传,提升公众自我防护意识。

这种转变是基于成本效益分析:封城虽能快速遏制传播,但会对经济、社会和心理造成长期负面影响,相反,精准防控平衡了疫情控制与正常生活,是可持续之路。

公众应对:理性看待谣言,积极配合防控

面对“封城”传闻,公众应保持理性:

- 核实官方信息:关注福州市政府、卫健委等权威渠道的通报,避免轻信网络谣言,官方平台(如“福州发布”微博或微信公众号)会及时更新防控政策。

- 做好个人防护:坚持戴口罩、勤洗手、保持社交距离,减少不必要的聚集,若有症状,及时就医并配合流调。

- 理解与支持政策:临时管控是为阻断传播链,短期不便为了长期安全,公众应积极配合核酸筛查和疫苗接种,共同筑牢防线。

- 关注心理健康:疫情不确定性可能引发焦虑,可通过运动、阅读或社区支持缓解压力,政府也提供了心理咨询服务(如12320热线)。

福州未“封城”,但防控不可松懈

福州并未实施全域封城,当前措施是科学精准防控的一部分,疫情动态变化,公众需以冷静态度应对,既不过度恐慌,也不麻痹松懈,随着病毒变异和防控经验积累,措施可能进一步优化,唯有政府、社会和个人协同努力,才能实现疫情防控与经济社会发展的双赢。

通过这篇文章,我们希望澄清误解,传递科学信息——福州的防控是灵活且有针对性的,而非回归“封城”老路,在这个特殊时期,理性与团结是最好的“疫苗”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏