吉林省的疫情活动轨迹成为公众关注的焦点,随着新冠病毒变异株的传播,吉林省多个地区出现了散发性疫情,政府通过精准公布确诊病例的活动轨迹,有效引导了防控工作,这些轨迹不仅揭示了病毒传播的路径,也凸显了疫情防控中的挑战与应对策略,本文将深入探讨吉林省疫情活动轨迹的特点、背后的社会影响,以及未来防控的启示。

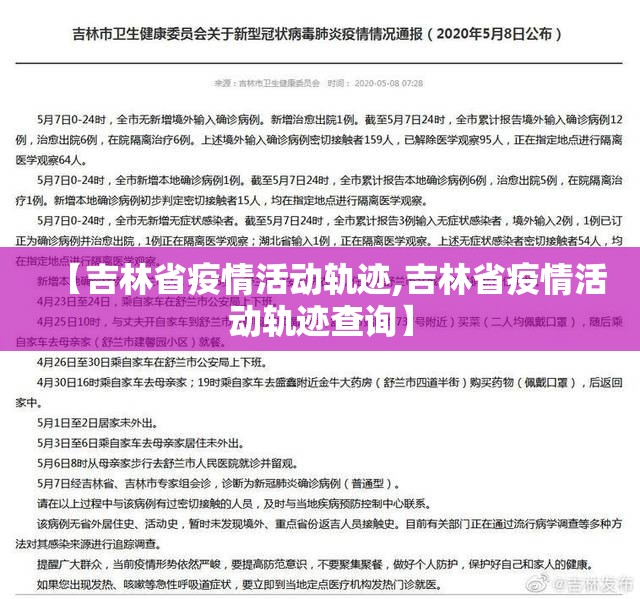

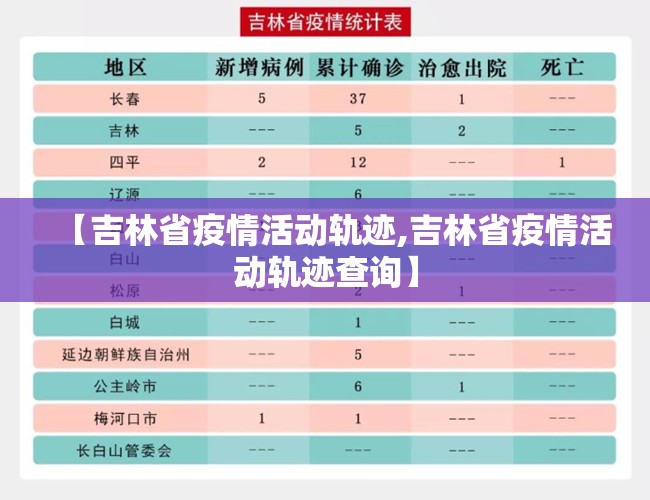

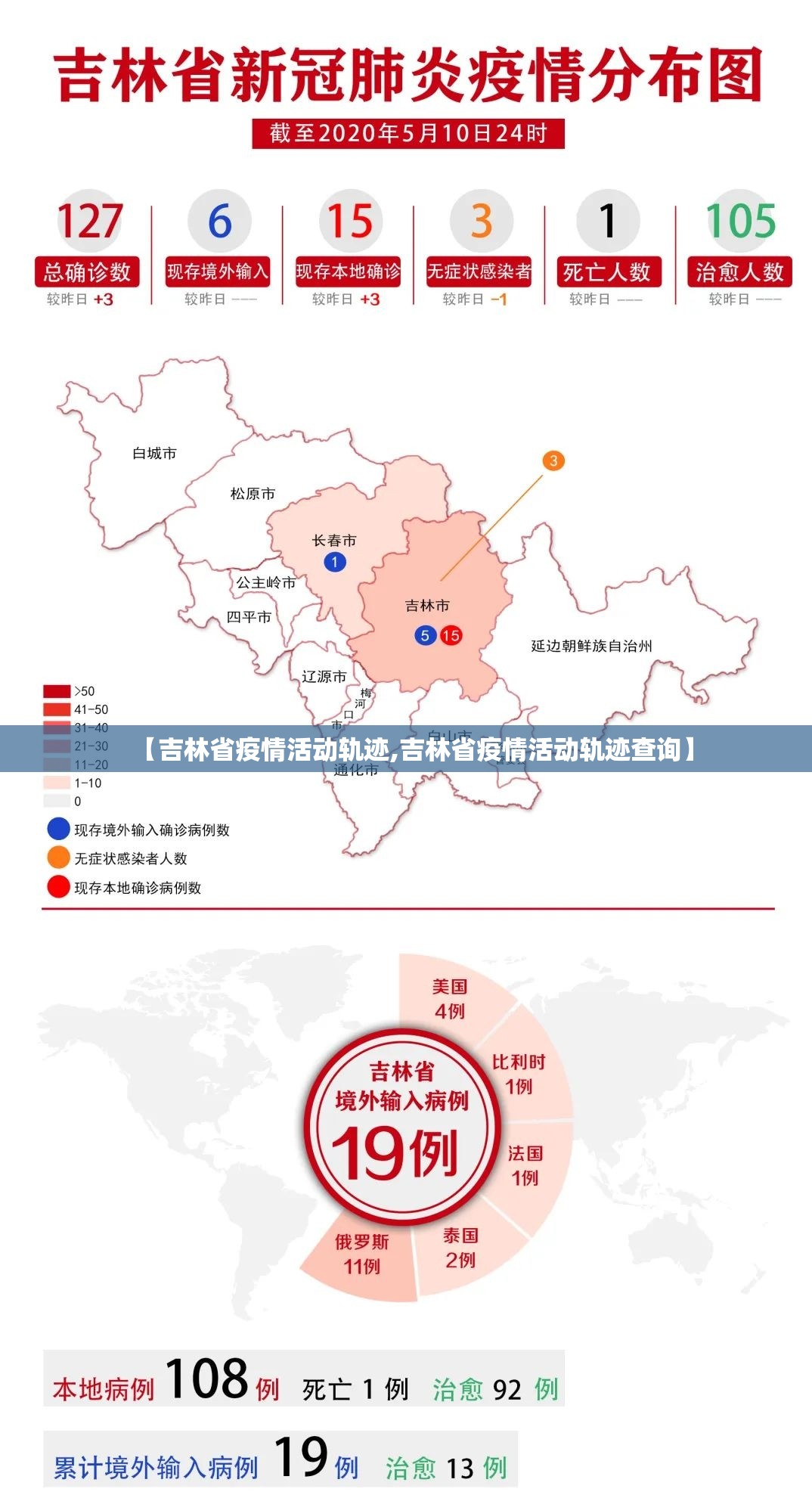

吉林省疫情活动轨迹的公布通常包括确诊病例的出行时间、地点、接触人群等详细信息,在长春市、吉林市等地的疫情中,轨迹显示感染源多与聚集性活动相关,如家庭聚会、商场购物、公共交通出行等,通过大数据和流调工作,政府能够快速锁定高风险区域,实施封控或核酸检测,从而遏制病毒扩散,这种透明化的做法不仅提高了公众的警惕性,也增强了社会对防控措施的配合度。

追踪疫情活动轨迹并非易事,吉林省地处东北,冬季气候寒冷,人口流动性较大,尤其是农村与城市交界地带,轨迹追踪往往面临信息不全或延迟的挑战,在一些案例中,确诊病例可能因记忆模糊或隐私顾虑,未能提供准确行程,导致防控漏洞,Omicron等变异株的潜伏期短、传播速度快,进一步加大了轨迹追踪的难度,这些因素要求防控部门必须借助科技手段,如健康码、行程码和人工智能分析,以提升效率和准确性。

从社会层面看,疫情活动轨迹的公布带来了双重影响,它增强了公众的防范意识,许多人开始自觉减少不必要的出行,并积极配合核酸检测,轨迹信息的公开也可能引发隐私担忧或社会 stigma,某些确诊者因行程曝光而遭受网络舆论压力,吉林省在平衡信息公开与隐私保护方面采取了一些措施,如匿名化处理个人信息,但仍需进一步完善法律法规,以确保公众权益不受侵害。

吉林省的疫情活动轨迹也反映了更广泛的防控启示,它强调了“早发现、早报告、早隔离”的重要性,通过快速追踪轨迹,政府能够及时切断传播链,避免疫情大规模爆发,轨迹分析显示,聚集性场所如学校、工厂和娱乐设施是高风险点,这提示我们需要加强这些地方的常态化防控,例如定期消毒和限流措施,吉林省的经验表明,公众教育至关重要——提高健康素养,让更多人理解轨迹追踪的意义,才能形成全社会参与的防控网络。

展望未来,吉林省需继续优化疫情活动轨迹的管理,这包括整合多部门数据资源,提升流调队伍的应急能力,以及推动疫苗接种和加强针的普及,全国其他地区也可从吉林的案例中学习,构建更 resilient 的公共卫生体系。

吉林省疫情活动轨迹不仅是防控工作的工具,更是社会协同抗疫的缩影,通过科学追踪和透明公开,我们能够更好地应对疫情挑战,保护人民健康,在这个过程中,每一个人都是参与者,只有团结合作,才能最终战胜疫情。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏