2021年9月21日,哈尔滨市通报新增新冠肺炎本土确诊病例1例,打破了该市连续数月无本土病例的平静,这一天,被广泛视为哈尔滨新一轮疫情的“起点”,疫情的爆发并非偶然事件,而是多重因素交织的结果,本文将从时间线、防控措施、社会影响和深层反思四个方面,回顾哈尔滨疫情的始末,并探讨其带来的启示。

时间线:疫情从哪天开始?

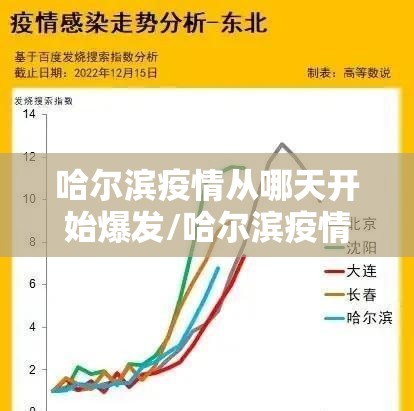

哈尔滨疫情的“开始”可以追溯到2021年9月21日,当日,巴彦县报告一例阳性病例,患者曾有过跨省旅行史,随后疫情迅速扩散至哈尔滨主城区,但病毒的传播并非始于这一天——流行病学调查显示,实际传播链可能更早,9月10日左右,病毒已在本土隐匿传播,但由于检测滞后和无症状感染者的存在,疫情未被及时发现,9月21日更像是“发现日”而非“起始日”,此后的一个月内,哈尔滨累计报告超过100例本土病例,波及多个区域,成为2021年下半年东北地区最严重的疫情之一。

防控措施:快速响应与层层加码

疫情发生后,哈尔滨市政府迅速启动应急机制,9月22日,全市暂停线下教学、关闭娱乐场所,并开展全员核酸检测,到9月底,哈尔滨已实施分区管控,中高风险地区实行封闭管理,这些措施在一定程度上遏制了病毒扩散,但也暴露出一些问题:初期核酸检测能力不足,导致排队聚集;信息发布不及时,引发市民恐慌,防控政策的“层层加码”现象明显,如过度限制出行、强制隔离低风险人群等,虽出于好意,却对民生和经济造成额外负担。

社会影响:经济受损与民生困境

哈尔滨作为东北重要的旅游和工业城市,疫情带来的冲击尤为显著,2021年国庆黄金周本是旅游旺季,但疫情导致景区关闭、酒店退订,旅游业损失惨重,中小微企业更是雪上加霜,许多餐馆、商店因歇业而陷入经营困境,普通市民的生活也受到严重影响:学生转为线上学习,但网络条件和教育资源不均使得教育公平问题凸显;老年人因健康码使用不便而遭遇“数字鸿沟”;打工者因隔离政策失去收入来源,这些现象折射出公共卫生事件中社会脆弱性的放大。

深层反思:疫情背后的结构性难题

哈尔滨疫情并非孤立事件,其背后是城市治理和公共卫生体系的深层问题,基层医疗资源不足,哈尔滨郊区县市的检测和诊疗能力较弱,疫情初期未能及时筛查和阻断传播链,信息透明度有待提高,官方数据发布滞后,谣言传播加剧了社会焦虑,第三,跨区域协同机制不完善,哈尔滨疫情与福建省疫情几乎同时发生,但各省防控政策不一,缺乏全国统一的应急标准,公众防疫疲劳问题突出,长期抗疫使部分市民产生松懈心理,增加了防控难度。

启示与展望:从“战时”到“常态化”

哈尔滨疫情提醒我们,抗疫必将是一场持久战,城市需要从“应急响应”转向“常态化治理”:一是加强公共卫生基础设施建设,提升偏远地区的医疗资源覆盖率;二是推动精准防控,避免“一刀切”政策,减少对社会运行的影响;三是利用科技手段优化管理,如完善健康码系统、推广远程医疗;四是增强社会韧性,通过社会保障和民生政策缓冲疫情冲击。

回顾哈尔滨疫情,它的“开始”不仅是某个具体日期,更是一个警示:病毒无孔不入,防控须常抓不懈,只有从每次疫情中汲取教训,才能构建更强大的公共卫生防线,让城市在危机中前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏