2022年秋季,安徽合肥市在应对新一轮新冠疫情的过程中,因防控措施落实不力、信息发布不及时等问题,引发社会广泛关注,随后,合肥市政府启动问责机制,对相关责任部门和人员进行了严肃处理,这一事件不仅反映了疫情防控的复杂性和挑战性,更凸显了问责制度在公共卫生危机中的关键作用,本文将从疫情背景、问责原因、处理结果、制度反思以及未来启示等方面,深入探讨安徽合肥疫情问责事件。

疫情背景与爆发原因

合肥作为安徽省省会和经济中心,人口密集、流动性强,疫情防控压力较大,2022年10月,合肥市出现新一轮疫情,主要集中在个别区域和社区,初步调查显示,疫情爆发与境外输入病例关联较大,但本地防控漏洞加剧了传播:部分社区管控不严、核酸检测组织混乱、信息沟通不畅等问题频发,某区在发现初筛阳性病例后,未及时启动应急响应,导致疫情扩散,这些问题的背后,既有客观因素(如病毒变异速度快),也有主观原因(如部分干部懈怠、协调机制不足)。

问责启动与原因分析

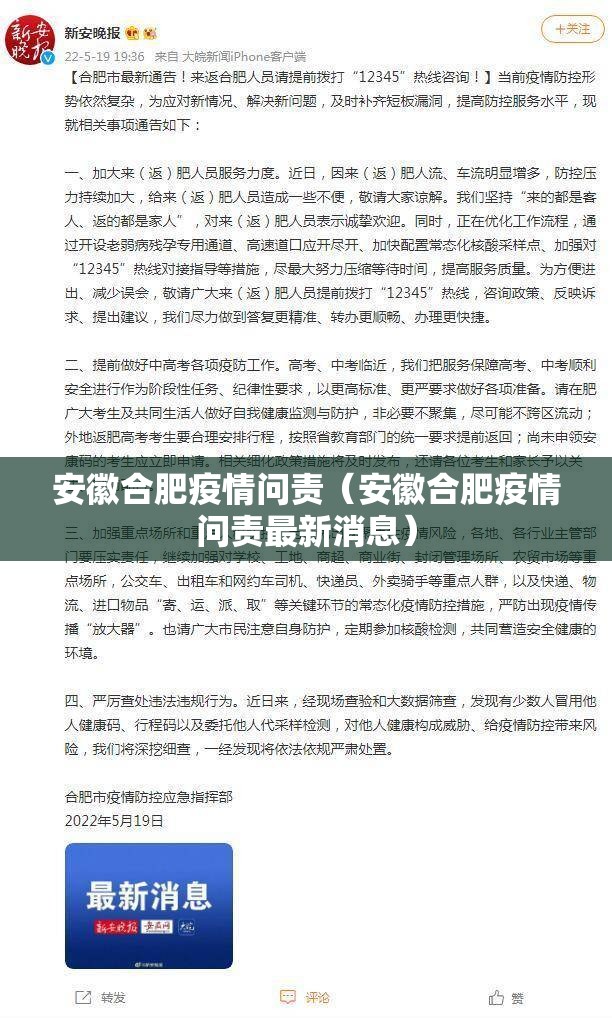

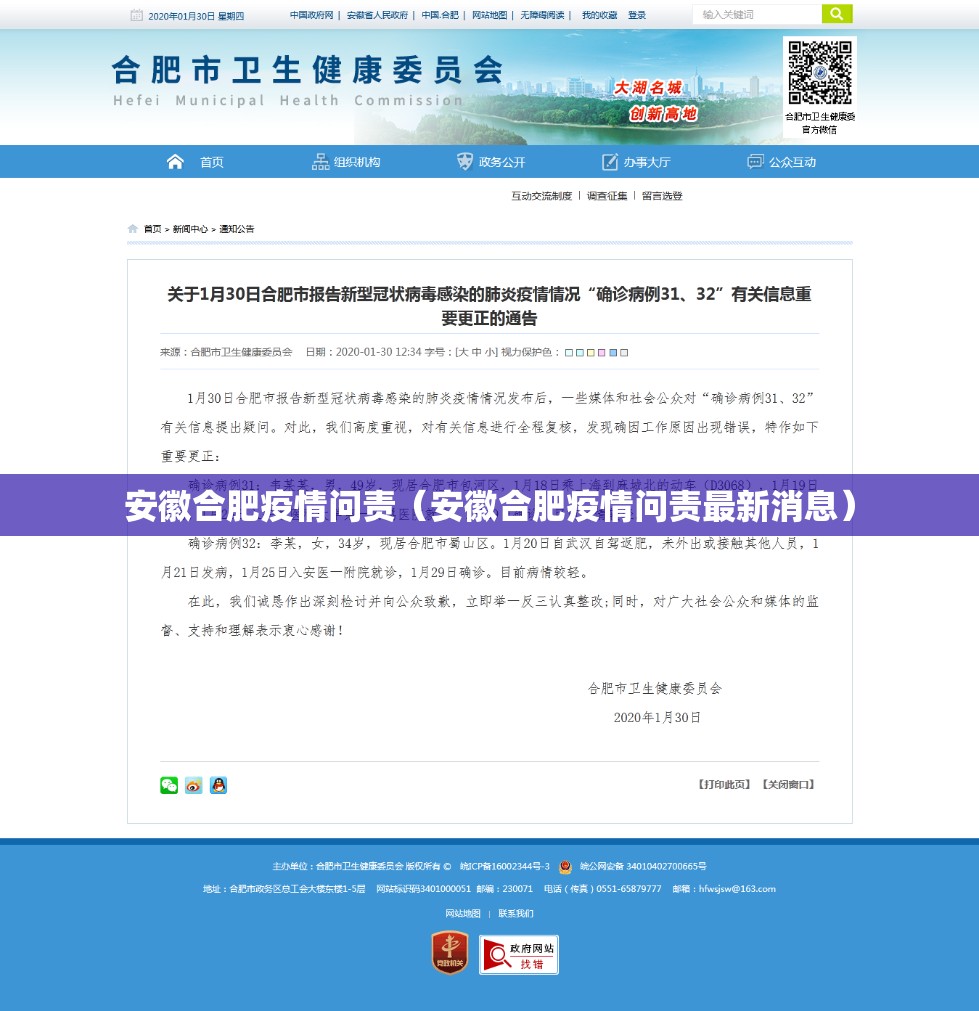

疫情失控后,合肥市政府迅速启动问责程序,问责的主要原因包括:一是防控措施执行不到位,如部分社区未严格落实扫码、测温等基本要求;二是信息发布延迟,导致公众恐慌和谣言传播;三是资源配置不合理,如医疗物资和人员调度出现瓶颈,这些问题暴露了基层治理的薄弱环节,例如部门间协调不力、应急预案不完善等,问责并非简单“甩锅”,而是基于《中国共产党问责条例》和《传染病防治法》等法规,旨在追究失职失责行为,提升防控效率。

问责处理结果与影响

合肥市纪委监委牵头组成调查组,对涉及疫情防控的多个部门和人员进行了审查,数名领导干部被处以党纪政纪处分,包括警告、记过、免职等,某区卫健委主任因组织核酸检测不力被免职;某街道办主任因社区管控疏忽受到严重警告,这些处理结果向社会传递了明确信号:疫情防控不容有失,责任必须到人,问责也促进了整改,合肥市随后优化了防控流程,加强了部门协作,公众满意度有所回升。

制度反思:问责的双刃剑效应

疫情问责是一把双刃剑,它有助于强化责任意识,推动干部履职尽责,避免形式主义和官僚主义,合肥的问责案例体现了“失责必问、问责必严”的原则,符合国家疫情防控的总体要求,过度问责可能导致基层干部畏首畏尾,滋生“怕担责、不作为”的现象,在疫情初期,部分干部因害怕问责而瞒报漏报,反而加剧了风险,问责需注重精准性和科学性,区分主观失误和客观困难,避免“一刀切”。

未来启示:构建科学防控与问责体系

合肥疫情问责事件为全国疫情防控提供了重要启示,要完善应急预案和协调机制,提升基层执行力,合肥在问责后加强了数字化防控手段,如推广“健康码”升级版,提高了响应速度,问责应制度化、透明化,避免运动式追责,通过建立容错纠错机制,鼓励干部大胆创新和及时补救,公共卫生体系需长期投入,包括医疗资源储备、人员培训等,以应对未来可能出现的危机。

安徽合肥疫情问责事件不仅是地方治理的一次考验,更是全国疫情防控的缩影,它彰显了问责制度在保障公共安全中的必要性,也提醒我们需平衡问责与激励,构建更加 resilient(有韧性)的防控体系,只有通过科学决策、精准执行和人性化管理,才能在疫情大考中交出合格答卷。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏