新冠疫情暴发以来,中国各地的防疫政策因地域特点、人口密度和疫情形势的不同而呈现差异化,澳门作为国际旅游城市,与武汉这座曾经历疫情“震中”的超大城市,在疫情管制策略上既有共性也有差异,本文将从两地政策背景、具体措施、实施效果及社会反响等方面展开分析,探讨其经验与挑战,并为未来公共卫生危机管理提供启示。

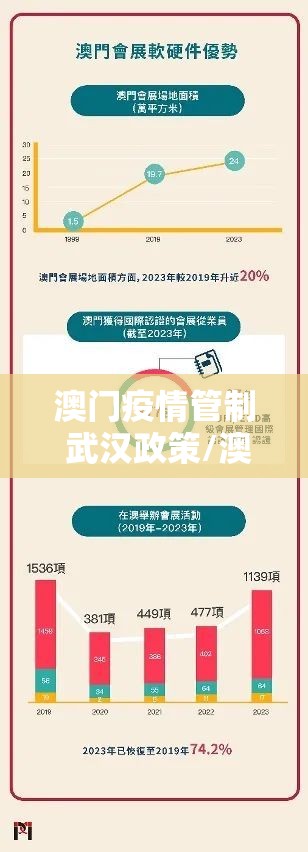

澳门疫情管制:精准防控与民生保障并重

-

政策背景与特点

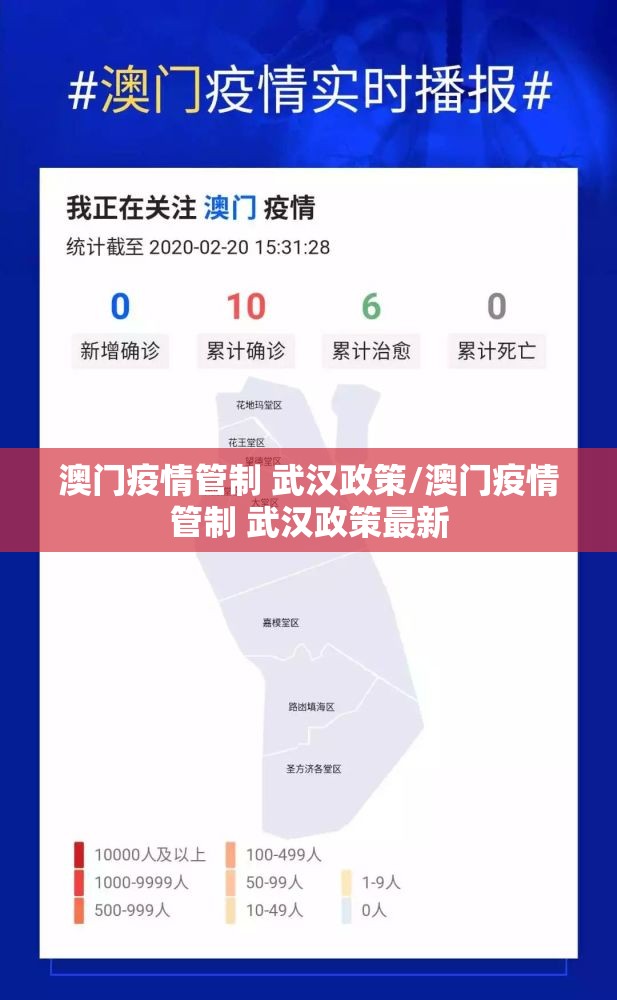

澳门作为人口密集的特别行政区,经济高度依赖旅游业,其防疫政策需兼顾开放与安全,2022年6月暴发本土疫情后,澳门迅速采取“相对静止”措施(即半封控状态),暂停非必要商业活动,并开展多轮全民核酸检测,其政策核心是“动态清零”,但更注重精准防控,例如通过“健康码”分区管理,减少全域封锁对经济的冲击。 -

关键措施

- 分级管控:按疫情风险划分红、黄码区,限制人员流动。

- 全民核检:7天内完成多轮检测,依托社区中心高效推进。

- 民生支持:向居民发放消费券、补贴中小企业,缓解经济压力。

- 成效与争议

澳门在1个月内控制住疫情,但严格的出入境限制(如需持24小时核酸证明)导致游客锐减,2022年GDP同比下降26.8%,部分居民对长期防疫疲劳表示不满,反映出小城市资源有限的困境。

武汉政策:从“封城”到常态化防控

- 政策演变

武汉作为疫情最早暴发的城市,2020年1月采取的“封城”措施为全球首例,通过76天的全域封锁切断传播链,此后,武汉转向常态化防控,强调“早发现、快处置”,

- 常态化核酸检测:2022年推行“48小时核酸阴性证明”进入公共场所,后因成本过高调整。

- 智能追踪:依托“武汉战疫”平台实现密接者精准定位。

- 社会适应性

武汉市民因早期经历对防疫配合度较高,但后期政策调整(如核酸频次变化)也引发争议,2022年12月“新十条”后,武汉迅速放开,面临短期的医疗资源挤兑压力,但整体过渡平稳。

两地政策对比与深层逻辑

- 相同点

- 均以“动态清零”为初期目标,依赖大规模检测和健康码技术。

- 重视基层动员,如社区工作者和志愿者参与物资配送。

- 差异点

- 经济考量:澳门侧重旅游业复苏,武汉更注重工业产业链稳定。

- 政策弹性:澳门因人口少(约68万)便于快速调整,武汉则需平衡千万级人口需求。

- 挑战

- 澳门的外防输入压力更大(国际航班和赌场人流密集)。

- 武汉在“后封城时代”需修复公众心理创伤,避免“过度防控”。

经验与启示

-

精准化与人性化并重

两地的案例表明,防疫需避免“一刀切”,澳门对弱势群体的物资配送、武汉对滞留人员的安置服务,均体现了政策温度。 -

科技赋能与资源调配

健康码和核酸系统的高效运作依赖技术支撑,但需警惕数据隐私问题,武汉的“火神山速度”与澳门的社区检测点布局,凸显应急资源调配能力。

-

平衡防疫与发展

澳门尝试“疫苗气泡”计划(放宽接种者入境限制),武汉通过“光谷”企业闭环生产保经济,均为探索防疫与发展的可行路径。

澳门与武汉的防疫实践,是中国应对疫情“因地制宜”的缩影,两地或需进一步优化政策韧性:澳门可借鉴内地“分级诊疗”缓解医疗压力,武汉需加强公众沟通以提升信任,全球疫情未终,这些经验将为超大城市与特殊区域的危机管理提供重要参考。

(全文约1250字)

注:文中数据截至2023年1月,后续政策变化需结合最新动态调整。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏