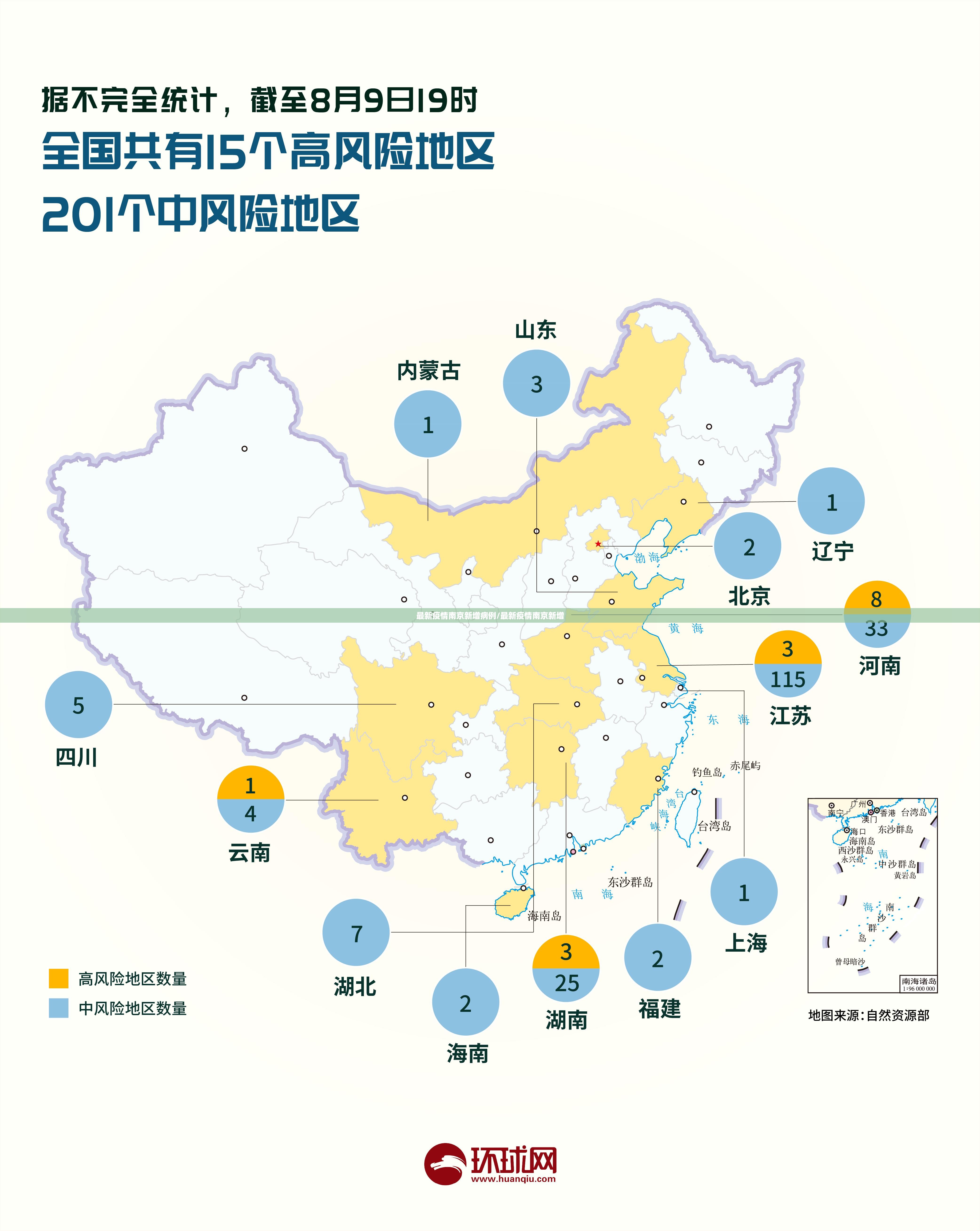

7月下旬的南京禄口国际机场,成为新一轮新冠疫情的暴发点,随后,德尔塔变异毒株以惊人的速度向外扩散,波及全国多个省市,在紧张有序的抗疫过程中,南京市政府每日公布新增确诊病例的行程轨迹,这些看似简单的行程记录,不仅成为流行病学调查的关键线索,也折射出疫情防控中的复杂挑战和人间百态。

每一份行程轨迹公告的背后,是大量流调人员不眠不休的工作成果,他们需要与病毒赛跑,通过面对面询问、监控调阅、支付记录查询等方式,精准还原患者在过去14天内的活动路径,南京公布的行程轨迹中,出现了机场、地铁、餐馆、商场、医院、小区等多样化的场所,呈现出现代城市生活的典型图景,多位患者的行程中涉及地铁S1号线、3号线,金箔路饭店、万达广场等地点,这些高频出现的地点迅速成为疫情防控的重点区域。

这些行程轨迹的公布,起到了多重重要作用,它为可能存在的密切接触者和次密切接触者提供了自查依据,许多市民正是因为发现自己的行程与确诊病例重叠,主动向社区报告并接受核酸检测,从而有效切断了传播链,行程轨迹的透明公开避免了谣言传播,减少了社会恐慌情绪,让市民能够基于事实采取防护措施,这些数据帮助公共卫生专家分析病毒传播规律,为调整防控策略提供科学依据。

行程轨迹公布也引发了关于隐私保护的讨论,如何在公共卫生安全与个人隐私之间取得平衡,成为摆在管理者面前的难题,南京的做法是只公布必要信息,避免涉及患者个人身份标识的内容,同时强调对患者的人文关怀,反对任何形式的网络暴力,这种既保障公众知情权又尊重个人隐私的尝试,体现了社会治理的精细化水平。

从南京疫情中病例的行程轨迹,我们还能观察到城市运行的一些特点,地铁等公共交通成为病毒传播的高风险场所,这提醒我们需要加强公共交通的防疫措施;多个病例曾前往医院就诊,表明医疗机构需要进一步提高防控等级;而一些病例的行程相对简单,多为家庭和工作地点之间的往返,反映出普通市民日常生活的真实状态。

南京疫情中的行程轨迹记录,也展示了数字化时代疫情防控的新特征,大数据、健康码、移动支付记录等技术的应用,使得流调工作更加精准高效,但同时,这也提醒我们需要关注数字鸿沟问题——那些不使用智能手机的老年人,他们的行程轨迹如何有效追踪?这要求我们的防控体系必须保留传统调查手段,确保不留死角。

随着南京疫情逐步得到控制,每日新增病例数持续下降,这些行程轨迹公告也在不断减少,但它们留下的经验和思考将继续影响未来的疫情防控实践,它告诉我们,现代化城市的疫情防控既需要高科技手段的支撑,也需要人与人之间的理解与配合;既需要坚决果断的防控措施,也需要对个体命运的人文关怀。

南京疫情的行程轨迹,最终将成为这场抗疫斗争中的一个历史注脚,它记录了一场城市与病毒的遭遇战,也见证了普通人在这场战斗中的坚韧与配合,每一条简单行程的背后,都是一个个鲜活的生命故事,它们共同构成了中国抗疫图景中不可或缺的一部分。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏