7月28日,南京市通报一例新冠肺炎确诊病例的活动轨迹,显示该患者曾于7月20日至22日期间在湖南省长沙市有多处活动记录,这一消息迅速引发长沙当地政府和公众的高度关注,跨省传播风险再次成为焦点,本文将详细分析该病例在长沙的活动轨迹、当地应对措施,以及这一事件对全国疫情防控的启示。

病例活动轨迹详情

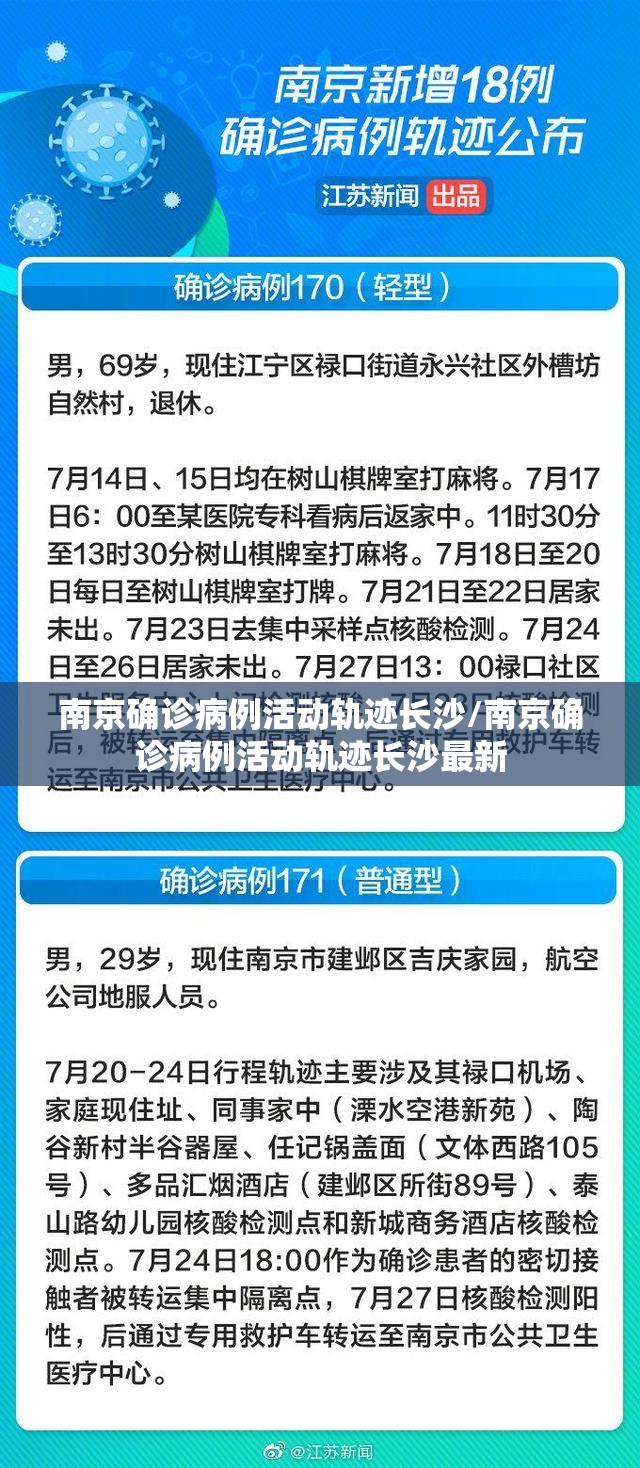

据南京市卫生健康委员会通报,该确诊病例为一名45岁男性,于7月19日从南京禄口机场乘机前往长沙出差,7月22日返回南京后出现发热症状,经检测确诊为新冠肺炎(Delta变异株感染),其在长沙的活动轨迹涉及多个公共场所:

- 7月20日:上午抵达长沙黄花机场,乘坐地铁至五一广场附近酒店入住;中午在坡子街火宫殿用餐;下午参观岳麓书院和橘子洲头;晚上在黄兴路步行街购物。

- 7月21日:上午参加长沙国际会展中心的行业会议;中午在会展中心食堂就餐;下午前往开福区某企业洽谈业务;晚上在湘江边某餐厅与客户聚餐。

- 7月22日:上午在酒店休息,中午乘地铁前往黄花机场返回南京。

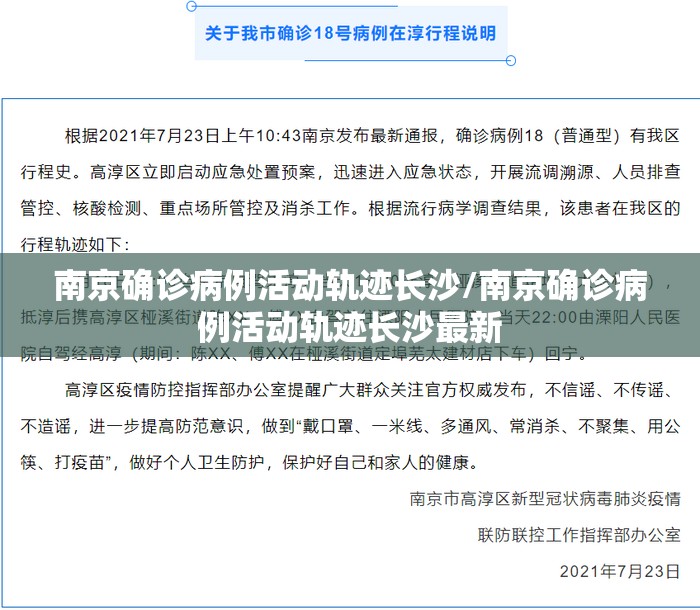

该轨迹公布后,长沙市疾控中心立即启动应急响应,对涉及场所进行环境采样和消杀,并通过大数据追踪密切接触者,截至7月30日,长沙已排查出密接者152人、次密接者430人,全部实施隔离观察,目前核酸检测结果均为阴性。

长沙的快速响应与防控措施

长沙市政府对此事件高度重视,迅速采取多项措施防止疫情扩散:

- 精准流调与封锁管理:对病例活动过的场所(如坡子街、岳麓书院等)进行临时封闭,开展全员核酸检测,仅7月29日一天,长沙就完成采样10万份,结果均为阴性。

- 跨省协作机制:与南京疾控部门建立信息共享渠道,确保轨迹追踪无遗漏,加强机场、火车站等交通枢纽的管控,对来自中高风险地区人员实行“健康码+行程卡”双查验。

- 公众预警与宣传:通过短信、社交媒体等渠道向市民发布预警信息,呼吁同期有重叠轨迹者主动上报,并强调佩戴口罩、减少聚集等防护措施。

这些措施体现了长沙在疫情防控中的“快、准、严”特点,自2020年以来,长沙已多次应对输入性疫情,积累了丰富的应急经验,此次事件中,政府的透明通报和快速行动有效避免了公众恐慌。

跨省传播链的警示与反思

南京确诊病例的长沙轨迹,再次暴露了Delta变异株的高传播性和跨省流动带来的风险,全国多地疫情均与机场、旅游、出差等跨区域活动相关,凸显出疫情防控的薄弱环节:

- 交通枢纽管控需加强:南京禄口机场成为本轮疫情“引爆点”,说明机场、车站等场所的防疫措施(如日常消杀、工作人员定期检测)仍需优化,长沙黄花机场已紧急升级管控,但全国其他枢纽也需引以为戒。

- 出差与旅游活动的风险管理:夏季是旅游和商务活动高峰,人员流动频繁易造成病毒扩散,企业和个人应权衡必要性,优先选择线上方式,或严格执行出行报备和检测。

- 公共卫生体系的韧性:长沙的快速响应得益于其健全的疾控网络和公众配合,但部分中小城市可能缺乏同等资源,国家需进一步统筹资源,提升基层防控能力。

防疫无小事,人人需尽责

南京确诊病例的活动轨迹如同一面镜子,照见了当前疫情防控的挑战与韧性,长沙的应对经验表明,只要坚持“早发现、早报告、早隔离”,就能有效遏制病毒传播,对于公众而言,此举再次提醒:防疫无小事,需时刻保持警惕——科学佩戴口罩、遵守出行规定、主动接种疫苗,才是对自身和社会负责的表现。

随着疫情变化,跨省协作与精准防控将成为常态,唯有全民参与、常备不懈,才能守住来之不易的防疫成果。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏