2020年初,新冠疫情突如其来,口罩成为全球最紧缺的物资之一,在中国东北工业重镇沈阳的苏家屯区,一家原本生产日用品的工厂迅速转型为口罩生产厂,成为当地抗疫物资供应的中流砥柱,这家口罩厂的故事,不仅体现了中国制造业的灵活性与韧性,也折射出疫情背景下企业与社会的共同担当。

疫情下的紧急转型

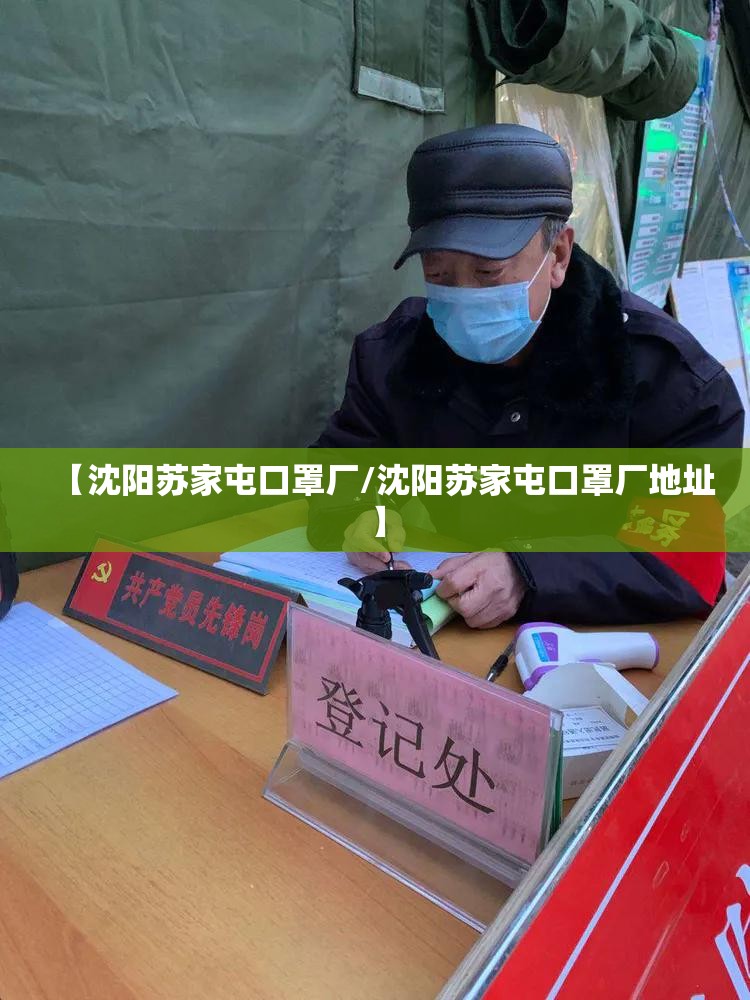

沈阳苏家屯口罩厂的前身是一家日用纺织企业,主要生产毛巾、服装等产品,2020年1月,疫情爆发后,口罩需求激增,市场供应严重不足,面对这一紧急情况,工厂管理层迅速决策,利用现有设备和纺织经验,改造生产线,转向口罩生产,在政府部门的协调支持下,工厂仅用一周时间就完成了设备调试、原材料采购和员工培训,并快速投入生产。

转型过程中,工厂面临诸多挑战,首先是技术门槛:口罩生产虽看似简单,但对原材料(如熔喷布)、生产环境(无菌车间)和产品质量(过滤效率)要求极高,工厂通过引进专业设备、与科研机构合作,逐步攻克技术难题,其次是人力短缺:疫情期间,许多员工无法返岗,工厂通过本地招聘和志愿者支援,保证了生产线的持续运转,口罩厂日产量从最初的几万只迅速提升至百万只,为沈阳乃至辽宁省的防疫物资供应提供了重要保障。

生产与供应的“苏家屯模式”

苏家屯口罩厂的成功并非偶然,其背后是一套高效的生产与供应模式,工厂与地方政府紧密合作,形成了“政府协调+企业生产+统一调配”的机制,政府帮助工厂解决原材料采购、物流运输和资质审批等问题,而工厂则优先保障本地医疗机构和公共单位的口罩需求,这种模式既避免了市场混乱,也体现了特殊时期的社会责任。

工厂注重技术创新与质量管控,疫情初期,市场上曾出现劣质口罩泛滥的情况,而苏家屯口罩厂严格遵循国家标准,对每一批产品进行检测,确保防护效果,工厂还主动适应需求变化,陆续生产了儿童口罩、KN95口罩等多种类型产品,满足了不同群体的需要。

后疫情时代的转型与思考

随着疫情逐渐平稳,口罩需求从爆发式增长回归理性,许多临时转型的口罩厂面临产能过剩问题,苏家屯口罩厂同样经历了这一挑战,但通过多元化策略找到了新出路,工厂保留了部分口罩生产线,同时恢复日用纺织品业务,并开拓了医疗防护用品出口市场,2021年,工厂与东南亚国家达成合作,出口口罩及其他防护设备,实现了“国内国际双循环”。

这一转型过程也引发了对中国制造业的深层思考,疫情暴露了全球供应链的脆弱性,但也展示了中国制造的灵活性与韧性,苏家屯口罩厂的案例说明,传统制造业在危机中可以通过快速响应和技术升级焕发新生,企业需更加注重供应链韧性、产品多元化和国际合作,以应对不确定风险。

微观视角:工人与社区的故事

在宏观叙事之外,苏家屯口罩厂的故事也由无数个体编织而成,疫情期间,许多工人自愿放弃休假,连续加班保障生产;当地社区志愿者协助工厂分发物资,形成了“全民抗疫”的温暖场景,一名工厂老员工说:“虽然累,但想到我们的口罩能保护更多人,就觉得值了。”这种朴素的情感,折射出普通人在重大事件中的奉献精神。

工厂的转型也为当地经济带来了积极影响,它不仅稳定了就业,还带动了周边原材料、物流等行业的发展,苏家屯区借此机会进一步优化了产业布局,将医疗防护产业纳入长期规划中。

沈阳苏家屯口罩厂的故事,是疫情背景下中国制造业的一个缩影,从紧急转型到稳定生产,从保障本地到出口海外,它体现了企业的社会责任、创新能力和适应力,后疫情时代,这样的工厂或许不再占据新闻头条,但其留下的经验与精神仍值得铭记:无论是应对危机还是面向未来,坚守与转型始终是发展的关键词。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏