7月末的华东天空,一架从某国际枢纽飞来的客机正准备按照原定计划降落在上海浦东国际机场,突然,塔台传来指令:因疫情防控需要,航班须改降南京禄口国际机场,这一突如其来的转向,不仅改变了数百名旅客的行程,更折射出中国在应对Delta变异毒株时的快速反应与复杂挑战,这架“本应停上海”的飞机,成为南京疫情初期的一个微小却深刻的注脚,背后是城市间协同防控、航空调度与公共卫生危机的多重博弈。

疫情背景与航班转向的决策逻辑

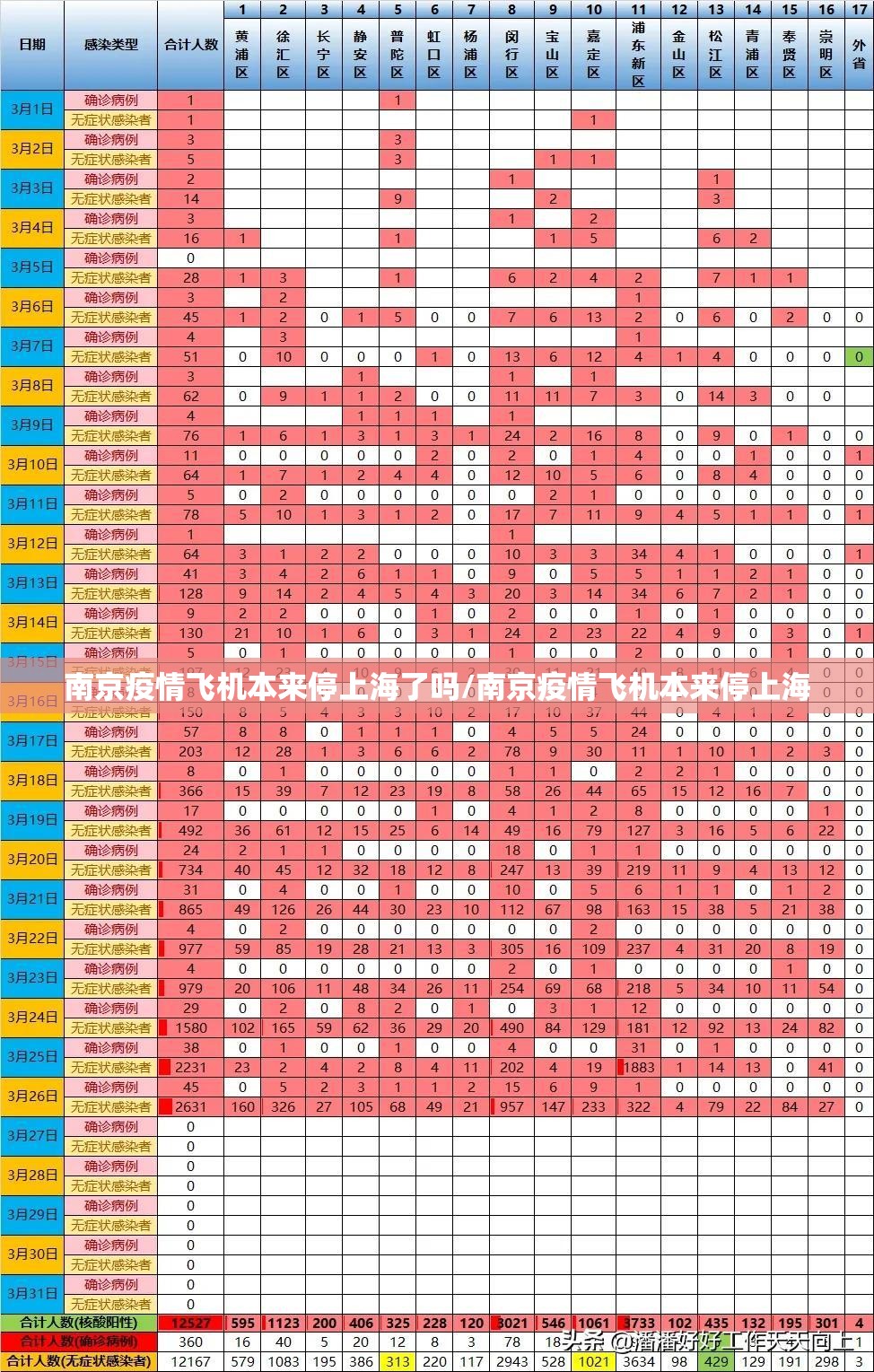

2021年7月20日,南京禄口机场在定期核酸检测中发现9例阳性病例,随即引发一轮本土疫情暴发,溯源显示,病毒由境外输入航班引发,并通过机场保洁人员扩散,上海作为国际航空枢纽,每日承接大量境外航班,疫情防控压力巨大,南京疫情暴发后,周边省市迅速进入高度警戒状态。

这架“本应停上海”的航班,原计划从某中高风险地区飞抵浦东机场,但基于以下考量,相关部门紧急协调其改降南京:

- 风险分流需求:上海浦东机场已是境外输入病例的“前沿阵地”,需降低集中管控压力;南京禄口机场虽已出现疫情,但当时其国际航班区域已实行闭环管理,具备接收高风险航班的条件。

- 地理与资源因素:南京距上海仅300公里,且拥有成熟的入境人员隔离设施和医疗资源,可实现快速响应。

- 动态防控策略:中国采取“一地一策”的精准防控,航班转向是避免疫情跨区域扩散的应急措施。

这一决策看似简单,实则涉及民航局、地方政府、疾控中心的多层级协同,体现了中国在疫情防控中“全国一盘棋”的思路。

航班改降背后的防控体系与挑战

航班改降并非孤例,自2020年以来,因疫情导致的航班临时转向屡见不鲜,但此次事件的特殊性在于:南京自身正处于疫情暴发中心,这引发了公众疑问:为何将高风险航班导向已受疫情冲击的城市?

这反映了中国防控体系的两种逻辑:

- 短期应急逻辑:通过分散风险点,避免单一机场过度承压,上海浦东机场当时日均入境航班超百架次,一旦出现疏漏,后果不堪设想。

- 长期资源调配逻辑:南京在疫情暴发后已启动全面消杀和人员管控,其国际航班区域与其他区域完全隔离,理论上具备“分区管控”的安全条件。

这一决策也暴露了潜在问题:机场疫情防控的脆弱性,禄口机场的疫情暴发,正是因保洁人员同时负责国际国内区域,导致病毒突破闭环,航班改降虽缓解了上海的压力,却可能加剧南京的防控负担,这提示,在风险调配中需更精细地评估接收地的实际能力。

旅客体验与社会反响:焦虑与理解并存

对于航班上的旅客而言,改降意味着行程突变和不确定性增加,原本计划前往上海的乘客需在南京接受检疫、隔离甚至转运,部分人面临行程延误和经济损失,社交媒体上,有人抱怨“为何不提前通知”,也有人表示理解:“特殊时期,安全第一。”

这种矛盾反应凸显了公共卫生事件中的个体与集体利益平衡,政府通过航班改降实现了宏观风险控制,但微观层面的旅客权益保障仍需完善,后续政策中增加了对受影响旅客的隔离费用减免和行程协调,体现了防控的人性化调整。

深度思考:疫情防控中的协同与博弈

南京疫情中的航班转向事件,是中国疫情防控的一个缩影,它展示了以下特点:

- 快速响应与灵活性:从发现疫情到调整航班,决策在数小时内完成,反映了应急机制的高效。

- 区域协同的挑战:长三角地区经济与交通高度一体化,但疫情防控需打破行政壁垒,实现信息与资源实时共享,此次上海与南京的协作,虽总体成功,但仍暴露了沟通成本较高的问题。

- 科学防控的进化:疫情初期,中国多以“硬隔离”为主;但随着病毒变异,政策逐渐偏向“精准管控”,航班改降正是这种思路的体现——不简单关闭通道,而是动态优化路径。

这一事件也提醒我们:疫情防控需更多全球视角,国际航班是输入性风险的主要来源,而中国作为全球化的重要节点,需在“外防输入”与“保持开放”间寻找平衡,或许需进一步推动国际防疫标准的协调,例如疫苗接种互认、航班风险分级管理等。

一架飞机的转向,背后是一座城市的抗疫战斗,也是一个国家的防控智慧,南京疫情中的航班改降决策,既是中国防疫体系的必然选择,也是特殊情境下的风险博弈,它告诉我们,疫情防控从未是孤立的行动,而是需要城市、民众乃至全球的协同,正如一名受访旅客所说:“航班目的地可以改变,但安全到达才是终点。”在疫情常态化的今天,这种灵活性与严谨性,或许正是我们应对未知挑战的最大底气。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏