南昌市因强降雨、雷电等极端天气频发,多次发布停课通知,引发社会广泛关注,这类通知不仅关乎学生安全,也折射出城市应急管理、教育系统响应机制及公共决策透明度的多重议题,本文将从南昌停课通知的背景、执行机制、社会反响以及未来改进方向等方面展开分析,探讨其背后的深层意义。

停课通知的背景与触发条件

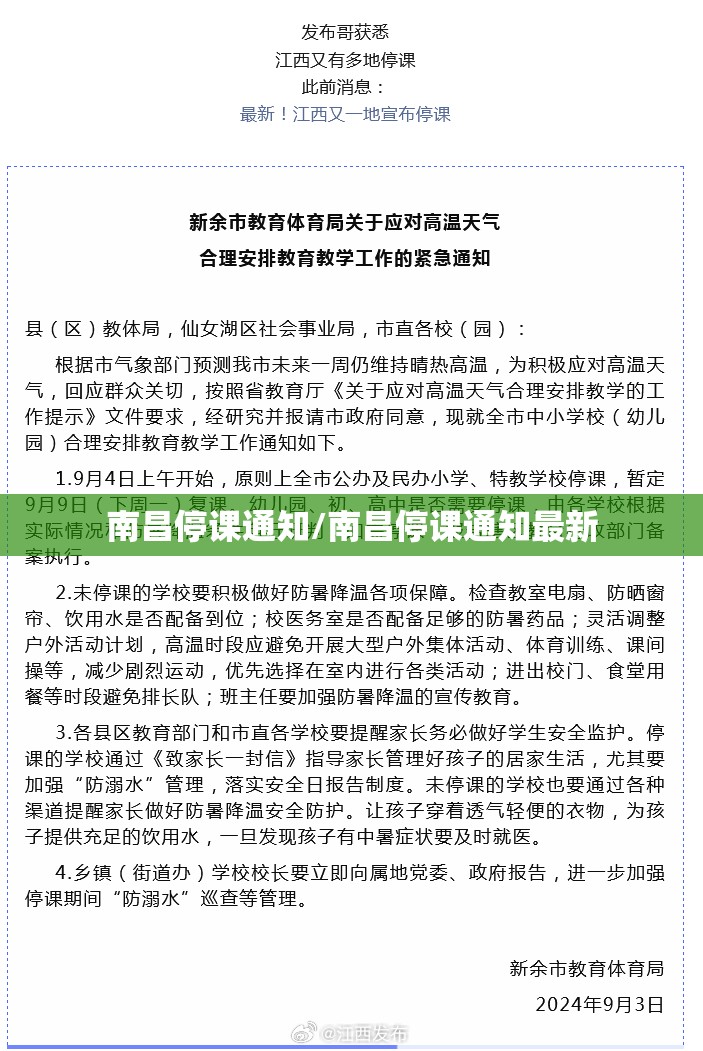

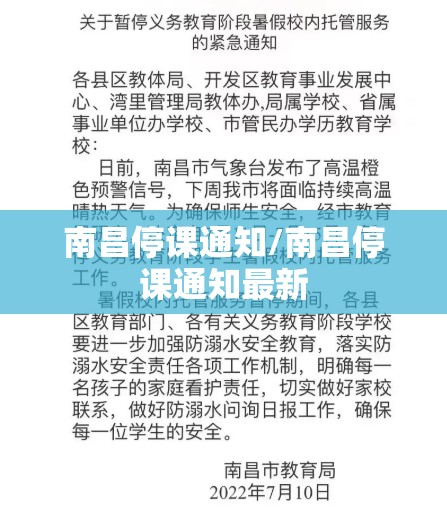

南昌位于亚热带季风气候区,春夏之交常出现暴雨、雷电、短时强降水等极端天气,极易引发内涝、交通中断等次生灾害,为确保学生安全,南昌市教育局联合气象部门建立了“天气预警-应急响应”联动机制,根据《南昌市学校极端天气应急工作预案》,当气象台发布橙色或红色暴雨预警、雷电红色预警、或市防汛指挥部启动应急响应时,教育局可决定全市或部分区域停课,2023年5月,南昌因连续暴雨多次发布停课通知,学校通过微信群、官网、短信等渠道第一时间告知家长,体现了应急机制的灵活性。

停课通知的执行机制与流程

南昌的停课决策遵循“科学研判、快速响应、分级负责”原则,气象部门提前6-12小时发布预警;随后,教育局会同应急管理部门评估风险,决定是否停课;学校通过多平台通知家长,并启动线上教学预案,整个过程强调效率与透明度,例如2024年4月的一次雷雨天气中,南昌市在凌晨5点前完成决策并发布通知,避免了早高峰通勤风险,通知明确区分了“全日停课”与“分时段停课”,例如部分山区学校因地质灾害风险延长停课,体现了差异化管理的科学性。

社会反响与争议

停课通知虽以安全为首要目标,但也引发了不少讨论,支持者认为,这是对生命权的尊重,避免了类似2021年郑州暴雨的悲剧重演;家长群体则反馈不一:部分双职工家庭抱怨“看护难”,质疑通知的突发性;亦有家长建议优化通知时效,例如提前一晚发布,学生群体对线上教学的适应性参差不齐,偏远地区网络覆盖不足等问题凸显了教育公平的挑战,这些争议反映出应急机制需进一步平衡安全、便利与公平。

从南昌案例看城市应急管理的进步与短板

南昌的停课机制是国内城市应急体系的一个缩影,其进步性体现在:一是多部门协同效率提升,气象、教育、交通部门的数据共享平台逐步完善;二是公众风险意识增强,通过媒体宣传,家长逐渐理解“停课是避险而非放假”,短板同样明显:预警精度有待提高,偶有“预警未达预期”导致公众信任度下降;农村地区通知覆盖存在盲区,部分留守家庭未能及时接收信息;线上教学缺乏统一标准,部分学校仓促切换影响教学质量。

未来改进方向与建议

为优化停课应急机制,建议从以下几方面着手:

- 提升预警科学性:引入人工智能天气预测模型,减少误报率,并与周边城市联动研判区域风险。

- 细化分级响应:按学区、年龄分段制定停课标准,例如幼儿园和小学可执行更严格标准。

- 强化沟通渠道:整合社区广播、电视滚动消息等传统方式,确保农村和老年家长及时获知。

- 完善线上教育保障:政府可配发移动网络设备,学校需建立“停课不停学”标准化流程。

- 建立反馈机制:通过问卷调查或听证会收集家长意见,动态调整政策。

南昌的停课通知不仅是天气应对措施,更是现代城市治理的试金石,它揭示了在气候变化加剧的背景下,公共安全与教育 continuity 如何协同共进,通过技术赋能、制度细化与公众参与,南昌有望打造更 resilient 的应急体系,为其他城市提供借鉴,归根结底,每一次停课决策的背后,是对生命的敬畏和对社会责任的担当。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏