疫情期间,乌鲁木齐的住宅小区静默了下来,但物业服务工作却以前所未有的强度运转,消毒、配送、值守、协调——物业人员成为社区防疫的第一道防线,一个现实问题也随之浮出水面:物业费是否应当照常缴纳?这一问题不仅牵动着千家万户的经济账本,更折射出特殊时期社区共治、风险共担的深层命题。

从法律层面看,物业费的本质是业主购买服务的对价。《物业管理条例》规定,业主应按合同约定缴纳费用,疫情并未自动免除缴费义务,当服务内容因封控发生变化——例如日常保洁转为重点消杀、物业人员承担物资配送等额外任务时,费用是否应当调整?值得注意的是,许多物业公司在疫情期间支出反而增加:防疫物资采购、人力成本上升、临时设备投入等成本激增,法律并未对不可抗力下的物业费缴纳做出具体规定,这使得双方往往陷入“服务打折VS成本增加”的争论僵局。

乌鲁木齐的特殊性在于其经历了较长周期的封控管理,许多业主因收入减少或对服务不满而拒缴物业费,导致物业公司资金链紧张,进而可能影响服务质量,形成恶性循环,但另一方面,也有小区探索出创新解决方案:某社区通过业委会协商,对封控期间公共能耗降低部分的结余进行公示,用于冲抵部分物业费;另一小区则发起“共同守护”行动,业主自愿缴纳费用并额外捐赠防护物资,这些案例表明,对抗不确定性最好的方式不是对抗,而是建立基于透明和互信的协商机制。

更深层看,物业费争议折射的是社区治理模式的转型痛点,传统意义上,业主与物业是简单的契约关系,但疫情将这种关系重构为命运共同体,当物业人员成为穿梭在风险中的“逆行者”,当业主主动为物业提供餐食和住宿时,经济契约已然升华为情感契约,这提示我们:社区治理不仅需要明晰的权责划分,更需要建立情感联结和共治机制。

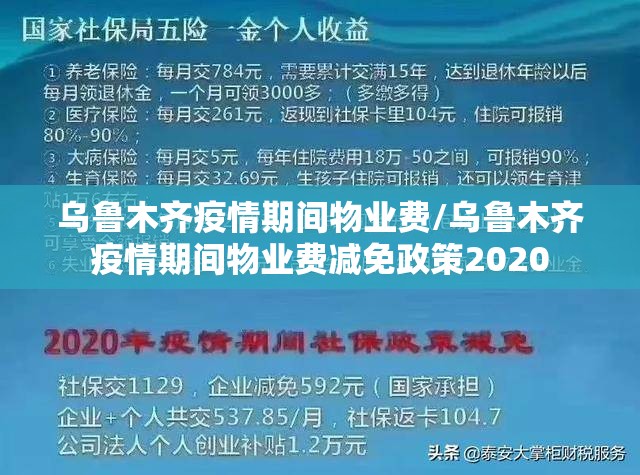

值得借鉴的是,一些城市在疫情期间推出“物业费灵活缴纳”政策,允许困难群体分期或缓缴,同时政府对参与防疫的物业企业提供补贴,这种政府-企业-业主三方共担的模式,既保障了基本服务,又体现了风险共济的原则,对于乌鲁木齐而言,或许需要更精细化的政策设计:例如建立疫情期间服务标准动态调整机制、推出物业费减免指导细则、设立应急物业保障基金等。

疫情终将过去,但它留下的社区治理启示值得深思,物业费之争表面是经济问题,实质是共同体如何应对危机的考验,当乌鲁木齐的业主和物业公司能够跨越简单的费用纠纷,走向责任共担、协商共治的新模式,这座城市收获的将不仅是问题的解决,更是社区韧性的提升,在未来的某一天,我们回望这段时光,或许会发现:那些关于物业费的争论与和解,正是城市文明在压力测试中走向成熟的见证。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏