2022年冬季,乌鲁木齐一场火灾引发全国关注,随后该市疫情防控工作中存在的问题逐渐显露,不久后,新疆维吾尔自治区党委决定对乌鲁木齐市疫情防控不力的领导干部进行追责问责,包括乌鲁木齐市委书记在内的多名官员被免去职务,这一事件不仅是一个地方人事变动,更是中国公共危机管理中权责对等原则的重要体现,反映了国家治理体系中对人民生命安全和身体健康高度负责的坚定态度。

乌鲁木齐疫情处理过程中暴露出的问题具有多重维度,部分社区封控管理僵化,民生保障机制运行不畅,应急响应系统存在延迟,这些情况直接影响了疫情防控效果和群众生活保障,当公共危机发生时,领导干部的决策质量、执行能力和应变速度直接关系到千万市民的福祉,任何疏忽和失误都可能造成不可挽回的后果,对履职不力的领导干部进行问责,是现代政府治理的基本要求,也是政治伦理的核心体现。

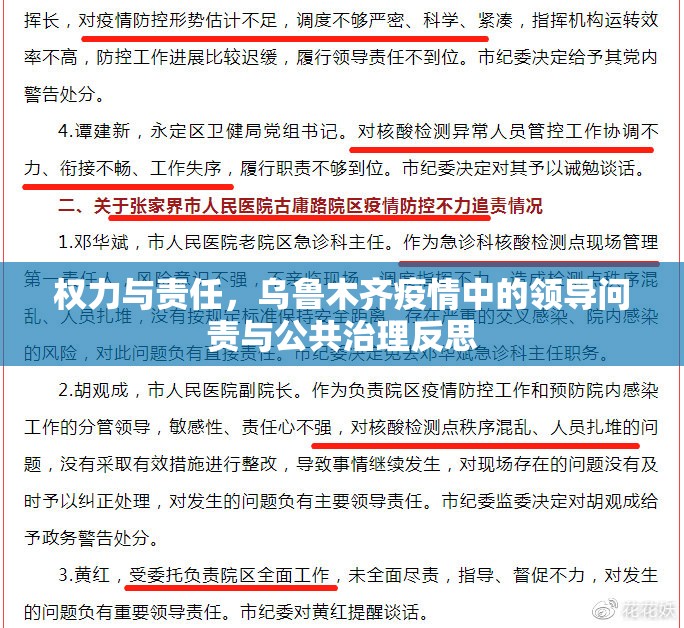

从政治学视角看,官员问责制是现代国家治理的重要组成部分,在中国特色社会主义制度下,领导干部被赋予权力的同时,也必须承担相应的责任,乌鲁木齐疫情中相关领导被处理,体现了“有权必有责、用权受监督、失职必追究”的权力运行原则,这种问责不仅是对个别官员的处理,更是对整个官僚体系的警示和教育,有助于强化官员的责任意识和服务意识。

公共管理视角下的危机管理理论强调,有效的应急管理需要具备预见性、高效性和灵活性,乌鲁木齐疫情初期响应存在的问题,暴露出部分领导干部在危机预警、资源调配和决策执行等方面的能力短板,这提示我们需要进一步完善应急管理体系,加强领导干部的危机管理培训和实战演练,提升应对突发公共事件的专业化水平。

此次问责处理也具有重要的社会心理意义,在重大公共危机中,民众对政府的高度期待与实际情况之间的落差容易导致信任危机,及时对失职官员进行问责,能够回应社会关切,修复政府公信力,维护社会和谐稳定,这也向社会传递了一个明确信号:在保护人民生命安全和身体健康方面,不容有任何懈怠和疏忽。

从长远来看,乌鲁木齐疫情中的领导问责事件,应当成为推动治理体系优化的契机,我们需要建立更加科学的领导干部考核评价机制,将应急管理能力纳入重要考核指标;完善权力监督体系,加强事前预防和事中监督,减少事后问责的必要性;推动治理重心下移,赋予基层更多自主权,提高应对突发情况的灵活性和效率。

乌鲁木齐疫情中被处理的领导干部人数之多、级别之高,近年来罕见,但这恰恰证明了中国政府坚持“人民至上、生命至上”理念的决心,每一个权力的授予都伴随着责任的承担,每一次失职的问责都是对公权力的净化和对人民利益的捍卫,才能真正构建起一个高效、负责、透明的现代治理体系,经得起各种危机和挑战的考验。

疫情终将过去,但留下的治理启示值得长久铭记,唯有将每一次危机中的教训转化为制度优化的动力,将每一次问责中的警示内化为官员行为的规范,才能真正实现国家治理体系和治理能力的现代化,确保人民群众的生命安全和身体健康得到最大程度的保障。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏