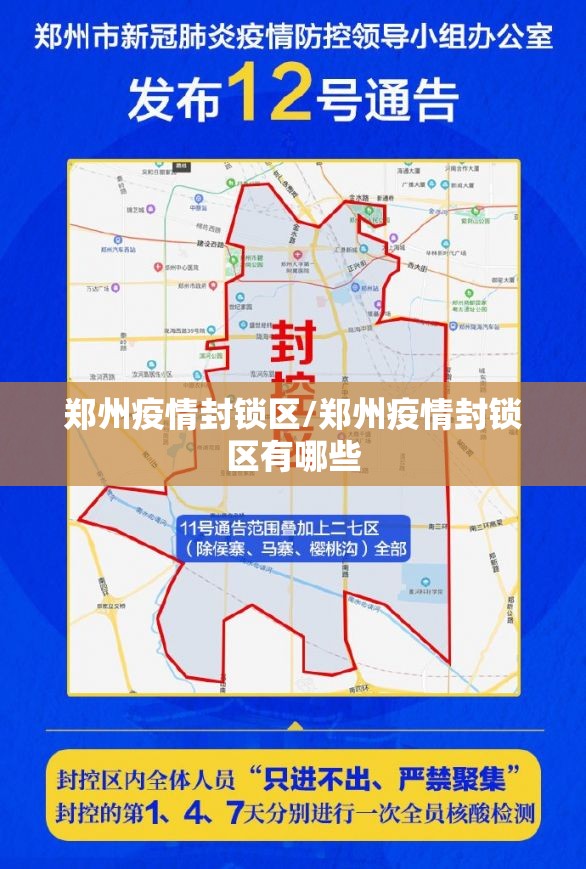

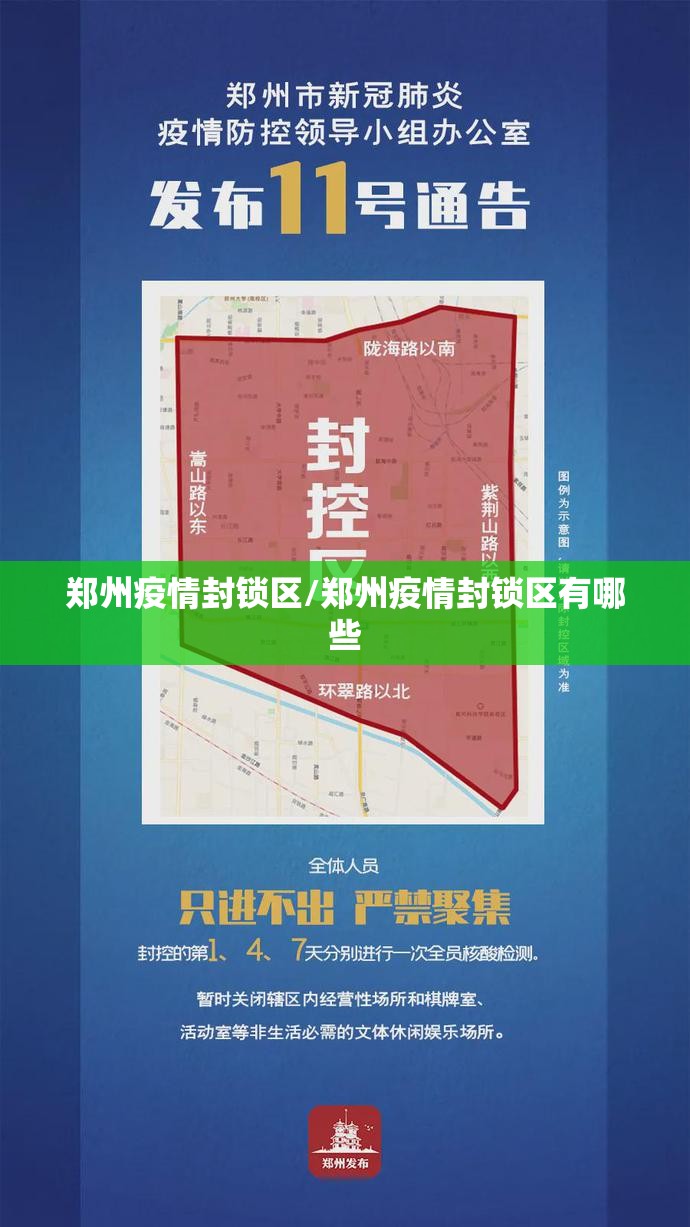

2021年夏天,德尔塔毒株突袭郑州,这座城市再次成为抗疫战场,7月31日,郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室发布通告,划定二七区部分区域为封控区,一夜之间,数十个小区被划入封锁范围,上万居民的生活被按下了暂停键。

封锁线上的昼夜

封锁区的边界由蓝色铁皮围挡划分,警察和防疫人员24小时值守,每个卡点都贴着醒目的公告:“封控区域,只进不出”,围挡之内,时间仿佛变得缓慢,街道上空无一人,只有防疫宣传广播在空中回荡,围挡之外,城市依旧车水马龙,形成一道无形的界线,分隔出两个截然不同的世界。

封锁区内,核酸检测成为日常,每天清晨,防疫人员穿着防护服,逐栋楼呼叫居民下楼检测,三十多度的高温下,防护服内的温度高达四十多度,医护人员们的衣服湿了又干,干了又湿,一位医护人员在换班时脱下防护服,倒出的汗水让在场所有人动容。

生命线上的奔跑

封锁第二天,一个紧急求助电话打到了社区办公室——一位居民家中8个月大的婴儿急需特殊配方奶粉,这种奶粉全市只有一家商店售卖,社区书记立即派人前往购买,但由于封控管理,志愿者无法外出,最后经过多方协调,由外围志愿者购买后送到封锁线交接点,经过严格消毒后送入区内,从接到求助到奶粉送达,只用了两个小时。

这样的故事在封锁区内每天都在发生,慢性病患者需要药品,孕妇需要产检,老人需要就医……社区工作人员和志愿者组成了一条看不见的生命线,在封锁区内穿梭忙碌,他们建立了详细的需求清单,每解决一个问题就打上一个勾,每天都要忙到深夜。

邻里之间的温暖

封锁带来了物理上的隔离,却拉近了人心的距离,社区居民建立了微信群,谁家缺什么,在群里喊一声,很快就有回应,502室的年轻人主动承担起为楼上腿脚不便的老人送餐的任务;7号楼的一位餐厅老板拿出库存的食材,在小区空地上架起大锅,为不会做饭的年轻人提供免费餐食。

最令人感动的是中秋节那天,虽然不能团聚,但居民们自发组织了一场“阳台音乐会”,晚上八点,不知谁先唱起了《月亮代表我的心》,很快整个小区的人都来到阳台,手机闪光灯如星光般闪烁,歌声在封锁区的夜空飘荡,那一刻,物理的隔离被情感的共鸣所打破。

数字背后的付出

据统计,郑州此次封控区域涉及约18平方公里,包含34个小区,2.1万户,约6.5万人,为了保障这些居民的生活,郑州市组织了近2000名工作人员和志愿者投入服务,平均每天配送生活物资超过15吨,处理各类求助需求500余起。

这些数字背后是无数人的默默付出,社区干部们连续十多天每天工作18个小时以上;志愿者冒着感染风险为居民送物资;环卫工人坚持每天清理垃圾并进行环境消杀,他们也有家人牵挂,却选择坚守在抗疫一线。

解封之后的思考

经过21天的封控管理,郑州封锁区终于迎来解封,当围挡被拆除的那一刻,居民们走出小区,呼吸着自由的空气,脸上洋溢着笑容,但这段特殊时期的记忆不会消失。

疫情封锁固然带来了诸多不便,但也让我们看到了城市治理体系的应变能力,见证了普通人的善良与勇敢,感受到了社区邻里的温情与互助,或许这就是封锁区留给我们的最大启示:在灾难面前,人性的光辉最能穿透阴霾;在困境之中,团结的力量最能打破隔阂。

郑州疫情封锁区已经成为过去式,但其中展现的坚韧、勇气和人间温暖,将长久地留在这座城市的记忆里,成为我们面对未来任何挑战的精神力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏