2022年初,香港第五波疫情以排山倒海之势席卷全城,单日新增本土病例一度突破五万例,医院急诊室外躺满等候救治的长者,病毒检测试剂一盒难求,这座城市陷入了前所未有的公共卫生危机,本土病例的激增不仅暴露了香港医疗体系的脆弱性,更折射出深层次的社会治理难题,在这场与病毒的艰难博弈中,香港的经历既是一部抗疫启示录,也是一面映照城市韧性的镜子。

香港疫情本土病例的爆发具有鲜明的空间聚集特征,深水埗、观塘等旧区由于人口密集、居住条件拥挤,成为病毒传播的温床,劏房户中一个家庭确诊,整栋大厦便可能沦为“垂直传播”的重灾区,这种不平等的地理分布揭示了疫情背后的社会断层——贫穷与拥挤成为病毒的帮凶,与之形成对比的是半山豪宅区的低感染率,空间的社会分异在疫情地图上被残酷地可视化。

面对汹涌的疫情,香港特区政府采取了一系列防控措施,从“围封强检”到疫苗通行证,从社交距离限制到大规模核酸检测,这些政策在遏制病毒传播的同时,也对市民生活造成了深远影响,餐饮业在限聚令下苦苦支撑,学校面授课程屡次中断,跨境家庭被阻隔于口岸两侧,这些措施的有效性引发了社会辩论:严格的管控确实延缓了疫情扩散;防疫疲劳症逐渐显现,部分市民对不断变化的规则感到困惑与厌倦。

香港医疗系统在疫情高峰期间承受了巨大压力,公立医院病床使用率超过100%,医护人员在极度疲惫中坚守岗位,这段经历暴露出香港医疗体系的结构性弱点:人口老龄化对医疗资源的压力、初级医疗的薄弱、公私医疗系统协作的低效,但同时,危机也催生了创新:远程医疗咨询迅速普及,私人诊所加入抗疫网络,方舱医院的快速建成展现了“中国速度”与内地支援的力量。

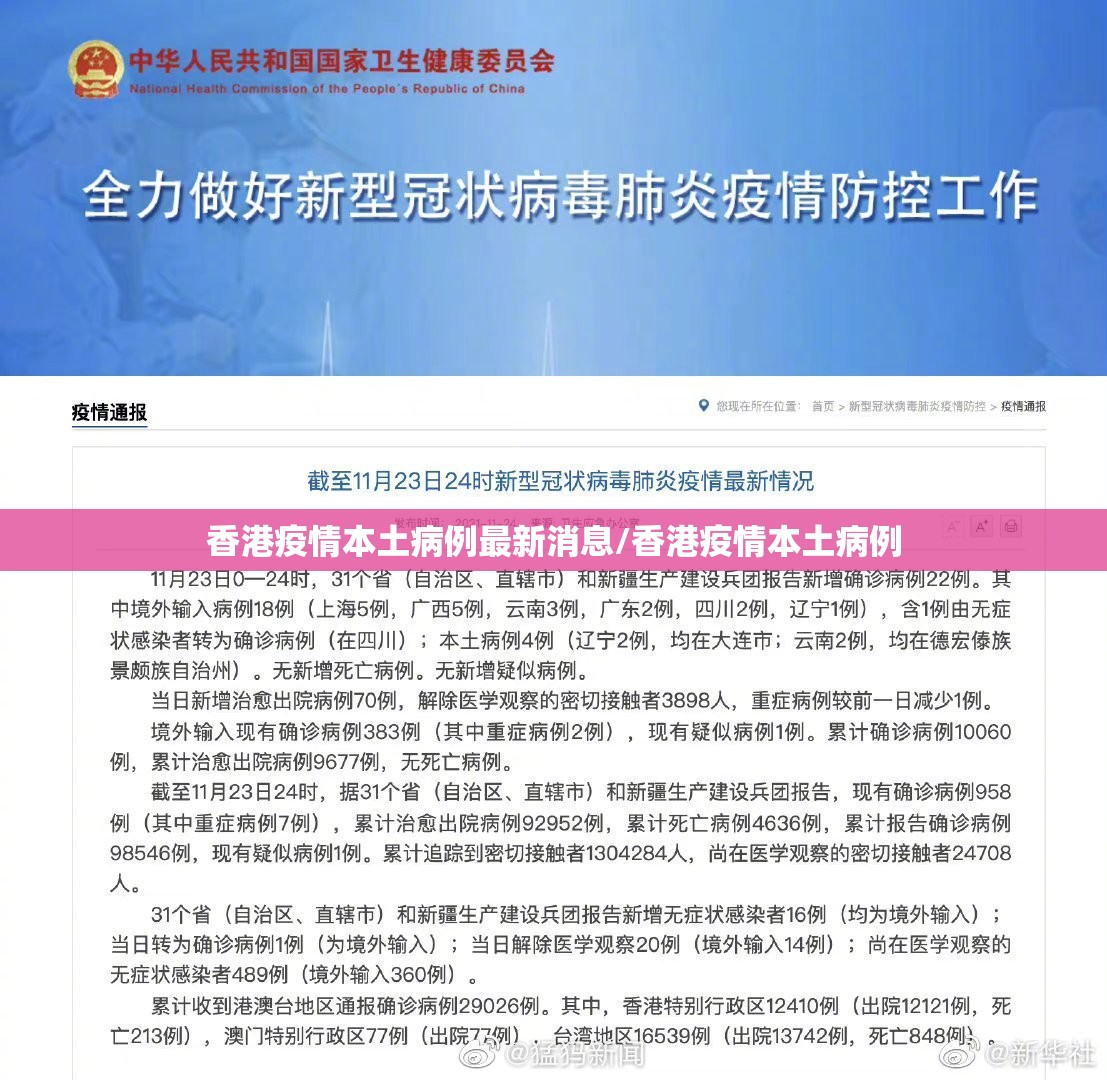

香港疫情的发展并非孤立事件,而是全球大流行的一部分,与新加坡的“与病毒共存”策略相比,香港始终坚持动态清零;与欧美国家的大规模感染相比,香港的死亡率相对较低,这种差异源于不同的政策选择、社会文化因素和医疗资源分配,值得注意的是,香港的高龄人口疫苗接种率初期偏低,直接导致了重症和死亡病例的激增,这一教训值得所有老龄化社会汲取。

疫情对社会经济的影响深远且不对称,低收入群体、老年人、外籍家政工等弱势群体承受了更大的健康风险和经济损失,失业率上升,贫富差距扩大,心理健康问题激增——这些是社会代价的一部分,但危机中也显现出社区的力量:邻里互助组织为隔离居民运送物资,志愿者为长者预约疫苗接种,这些自下而上的行动填补了官方反应的空白。

经过数月的艰苦抗疫,香港疫情逐渐受控,但本土病例仍未清零,这一历程留给我们的不仅是创伤,还有宝贵的经验:健全的公共卫生体系需要平时建设而非临时抱佛脚,科学沟通与公众信任同样重要,社会团结是应对危机的最强武器,未来香港需要建立更健全的疾病监测网络,加强基层医疗建设,改善弱势群体居住条件,并制定更具韧性的危机应对机制。

香港的疫情故事是一部关于脆弱与韧性的辩证叙事,本土病例的数字背后,是无数个体的挣扎与勇气,是系统的失败与创新,是社会的分裂与团结,这座城市在疫情中暴露的弱点需要正视,但其展现的适应能力同样值得肯定,当全球进入与病毒共处的新阶段,香港的经验提醒我们:真正的抗疫成功不仅在于控制病例数字,更在于建设一个更加公平、健康、有韧性的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏