香港作为国际金融中心和人口密集的特别行政区,自2020年初新冠疫情爆发以来,一直面临着严峻的公共卫生挑战,疫情风险等级是评估和应对疫情的重要工具,它基于病例数量、传播速度、医疗资源压力等因素,将风险划分为不同级别(如低、中、高),以指导政府和社会采取相应措施,本文将探讨香港地区疫情风险等级的现状、评估标准、影响因素以及应对策略,旨在为读者提供全面的视角,理解香港在疫情防控中的动态平衡。

香港疫情风险等级的现状

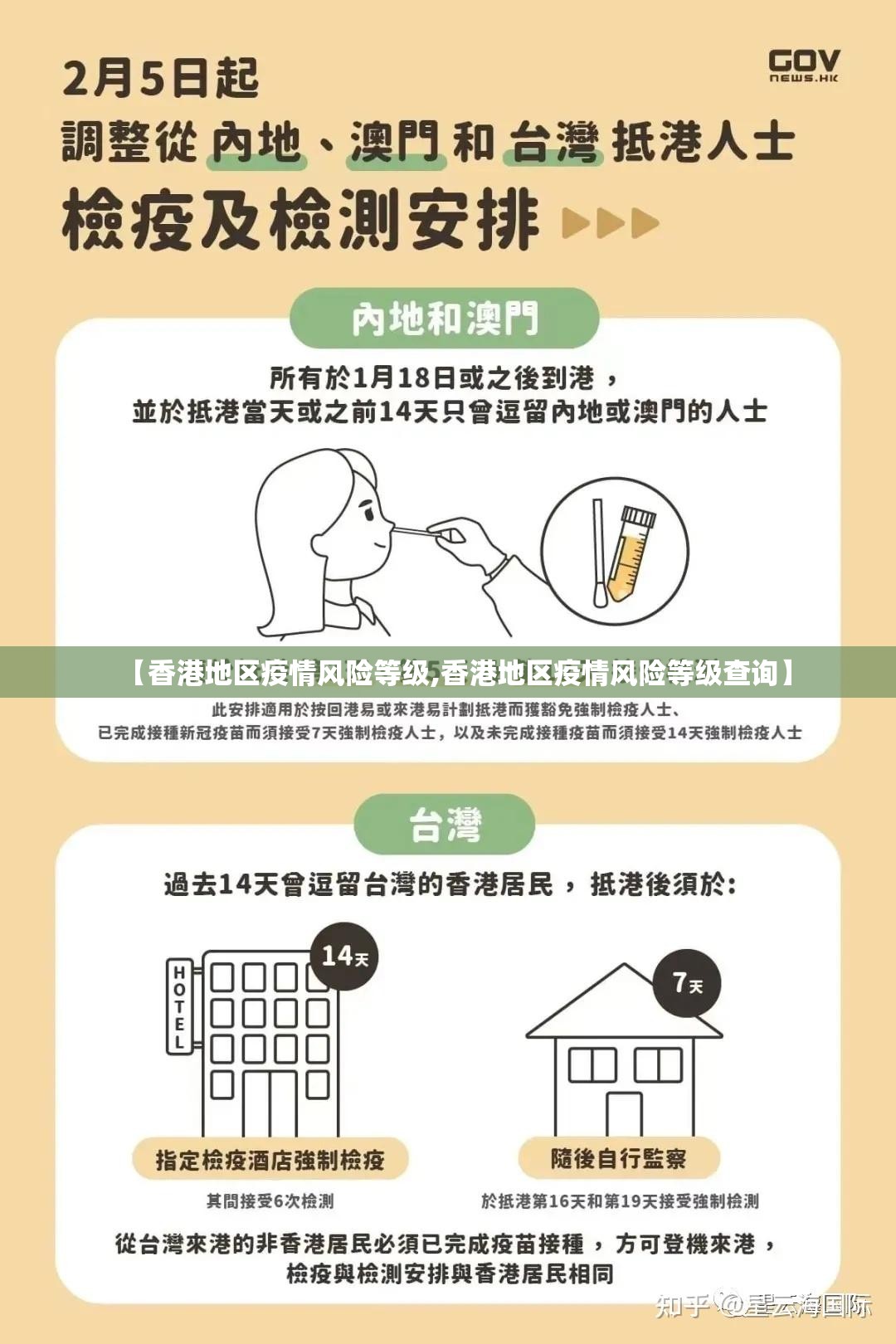

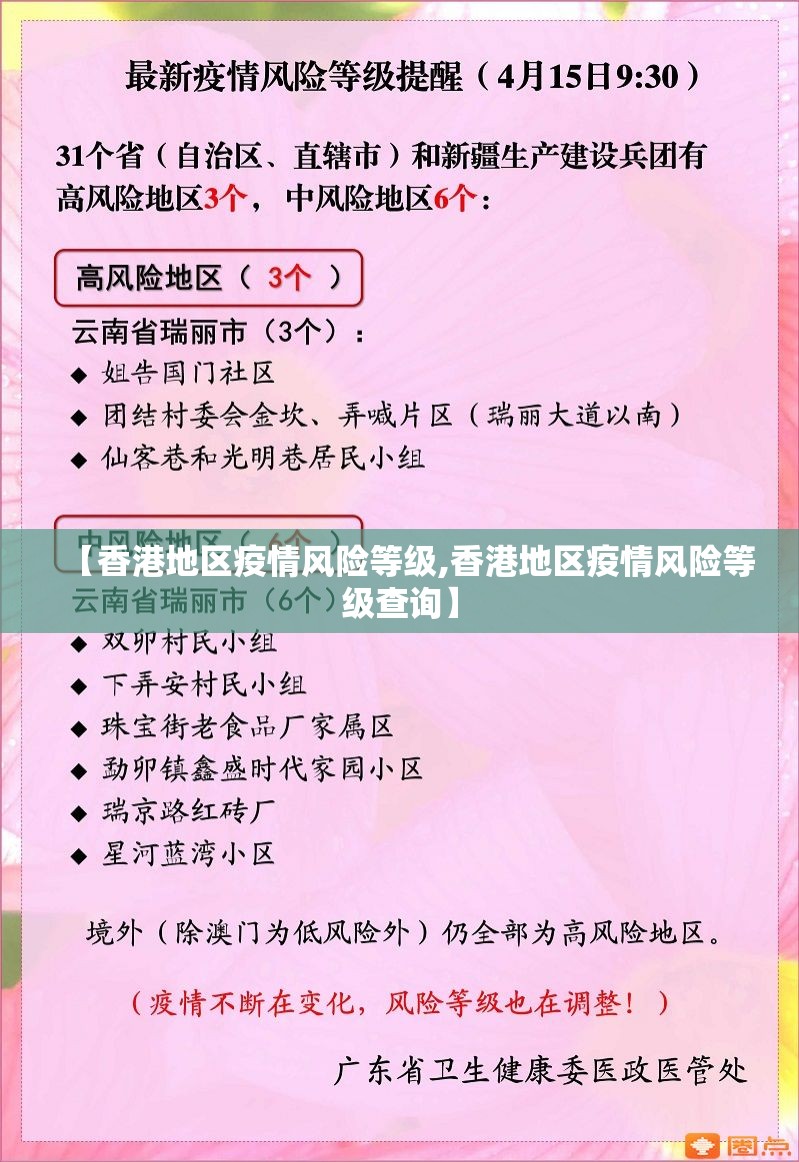

截至2023年,香港的疫情风险等级经历了多次波动,在奥密克戎变异株流行期间,香港曾一度面临高风险状态,单日新增病例超过数万例,医疗系统承压严重,通过疫苗接种推广和社交距离措施,风险等级逐渐降至中等或低水平,当前,香港疫情风险等级总体处于“中低风险”状态,但局部爆发和输入性病例仍可能导致临时升级,近期由于国际旅行恢复和季节性因素,社区传播风险有所上升,但政府通过动态调整措施,如加强边境检测和社区筛查,有效控制了风险扩散。

香港的疫情风险等级评估主要由卫生署和专家团队负责,参考指标包括每日新增病例数(尤其是本地病例)、病毒传播系数(Rt值)、重症率、死亡率和医疗资源使用率(如病床占用率),这些数据通过公开平台(如政府新闻网)定期更新,确保透明度,根据最新数据,香港的疫苗接种率已超过90%(至少一剂),这显著降低了高风险等级的可能性,但变异株的潜在威胁仍需警惕。

疫情风险等级的评估标准与影响因素

疫情风险等级的划分并非单一维度的判断,而是综合多因素的科学评估,在香港,评估标准主要包括:

- 流行病学指标:如7天平均新增病例数,若每日新增超过1000例且本地传播占主导,风险等级可能升至“高风险”;低于100例则视为“低风险”。

- 医疗系统负荷:ICU病床占用率和医护人员配置是关键,若占用率超过80%,即使病例数较少,风险等级也可能上调。

- 病毒特性:变异株的传染性和致病性,例如奥密克戎亚型可能导致风险临时升高。

- 社会行为因素:人口密度、社交活动频率和跨境流动,香港作为国际枢纽,输入性病例常成为风险升级的触发点。

影响因素方面,香港的独特地理和社会环境使其风险等级易受外部冲击,国际航班恢复增加了输入风险,而本地的高人口密度(每平方公里超过7000人)加速了社区传播,公众的防疫疲劳和合规度下降也可能推高风险,经济因素同样重要:过度严格的防控可能影响商业活动,因此政府在评估风险等级时需平衡公共卫生与经济民生。

应对策略与未来展望

针对不同风险等级,香港政府采取了分层应对策略,在低风险阶段,措施以监测和预防为主,如推广疫苗加强针和维持基本社交距离,中等风险时,加强检测和追踪,限制大型集会,高风险状态下,则可能实施封锁或强制检测,如2022年初的“围封强检”行动,这些策略的有效性得益于香港的健全医疗体系和科技应用,安心出行”App帮助实现快速接触者追踪。

香港的疫情风险等级管理将趋向精准化和常态化,随着病毒 endemic(地方性流行)化,风险等级可能不再以“清零”为目标,而是聚焦于减少重症和死亡,政府应继续投资公共卫生基础设施,如扩充医疗资源和数字化监测系统,公众教育至关重要:提高疫苗接种率(尤其是老年群体)和培养长期防疫习惯,将有助于维持低风险等级,国际合作也不可或缺,香港需与全球共享数据和经验,以应对可能的新变异株。

香港地区疫情风险等级是一个动态、多维的指标,反映了疫情对社会的综合影响,通过科学评估和灵活应对,香港已从高风险中逐步恢复,但挑战依然存在,持续优化风险等级体系,加强社会韧性,将是香港迈向“后疫情”时代的关键,作为市民,保持警惕和积极配合,才能共同守护这座城市的健康与繁荣。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏