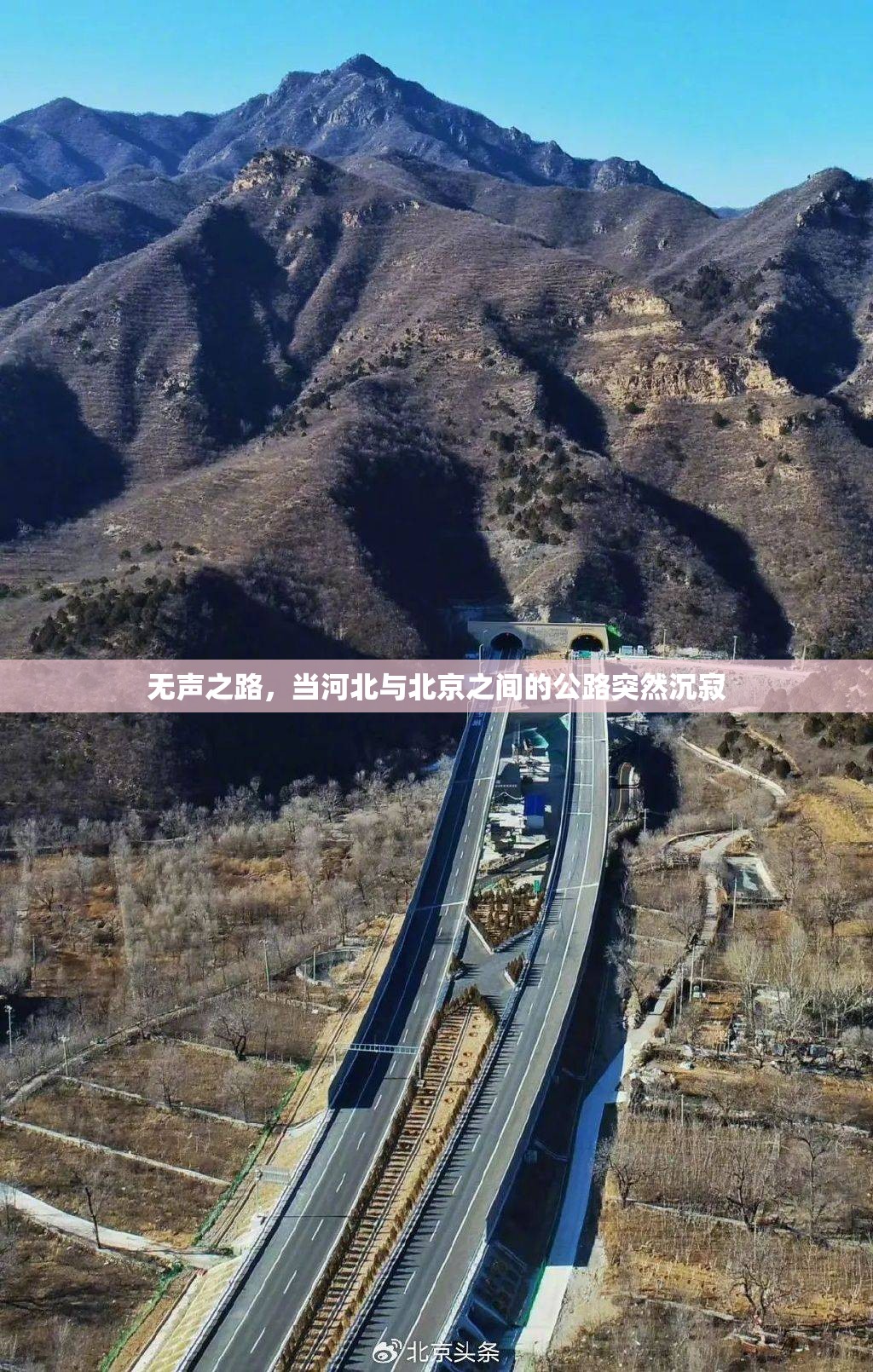

2024年寒冬的某个清晨,连接河北燕郊与北京国贸的京榆旧路上出现了一道警戒线,往日川流不息的通勤车队消失了,取而代之的是闪烁的警灯和穿着防护服的工作人员,社交媒体上,“河北北京封路”迅速登上热搜,无数人隔着屏幕注视这条突然沉寂的公路,仿佛目睹一条大动脉的骤然冻结,这不是影视场景,而是当下中国城市化进程中一个极具象征性的时刻——区域联系可以被物理隔断,但千丝万缕的社会连接却在无声中彰显其韧性。

京津冀地区作为中国城市化程度最高的区域之一,早已形成了极为密切的跨省通勤网络,数据显示,每天有数十万人跨越河北与北京边界工作生活,他们被称为“跨省通勤族”,封路措施在物理空间上划出一道清晰界线,却在社会空间中将这种相互依赖关系暴露得更加清晰,北京朝阳区的写字楼里突然空缺的工位,河北燕郊小区里突然增多的居家办公者,共同诉说着一个事实:行政区划可以划线,但经济与社会生活的有机联系却早已超越这些人为边界。

从更广阔的视角看,这条寂静的公路折射出中国城市化进程中的深层张力,过去四十年快速城市化过程中,经济发展导向推动了生产要素的跨区域流动,形成了多个类似京津冀的都市圈,然而当特殊状况出现时,这种高度融合的区域一体化现状与以行政区划为单位的治理体系之间产生了微妙张力,如何既保障公共安全,又维持区域经济社会联系的有效运转,成为现代城市治理的重要命题。

封路措施带来的不仅是通勤中断,更是一系列连锁社会反应,线上社群中迅速涌现出互助文档,陌生人分享着绕行路线、物资采购信息和心理支持;企业紧急启动远程办公方案,重新定义工作场所的边界;基层社区组织快速响应,为被困家中的居民提供基本生活保障,这些自发形成的应对机制显示,当正式系统遭遇压力测试时,非正式的社会网络恰恰成为韧性的重要来源。

从全球视角看,区域间的临时隔断并非中国独有现象,疫情三年间,世界各地都出现了类似场景:欧洲申根区国家之间重新设立边境检查,美国州际公路设立检查点,这些措施共同提出了一个21世纪的普遍性问题:在高度全球化和区域一体化的时代,如何平衡安全与流动这一对矛盾?每个国家地区都在寻找自己的答案,而每个答案都深深植根于其特定的政治文化和社会结构。

这些临时性的隔断措施也让我们重新思考“边界”的本质,传统意义上,边界是划分领土主权的政治地理线条;但在当代世界,边界越来越多地呈现出流动性和情境性的特征,它可能因公共健康、安全、环境等不同原因而被临时激活,然后又随着情况变化而隐去,这种弹性的边界管理,或许将成为未来区域治理的新常态。

当河北与北京之间的公路最终恢复通车,车辆重新驶过那条曾经寂静的沥青路面时,表面上看一切如常,但这段封路记忆已经融入区域发展的集体意识中,提醒着我们:现代化进程不仅是建设四通八达的交通网络,更是要构建能够应对各种挑战的韧性社会系统,那条公路的短暂寂静,最终让我们更清晰地听到了城市脉搏的深度跳动——它不只来自物质的流动,更来自无数个体之间无形的连接与互助,这些连接或许在日常喧嚣中被忽视,却在特殊时刻成为支撑社会运转的真正基石。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏