自2022年夏季兰州新一轮疫情暴发以来,这座黄河穿城而过的西北重镇再次成为全国关注的焦点,随着防控措施的持续实施,无数市民、企业和外来务工人员都在焦急地追问同一个问题:兰州疫情何时解封?这个问题的答案,不仅关乎百万人的日常生活,更折射出中国在疫情防控中科学决策、民生保障与社会稳定的复杂平衡。

疫情现状与防控进展

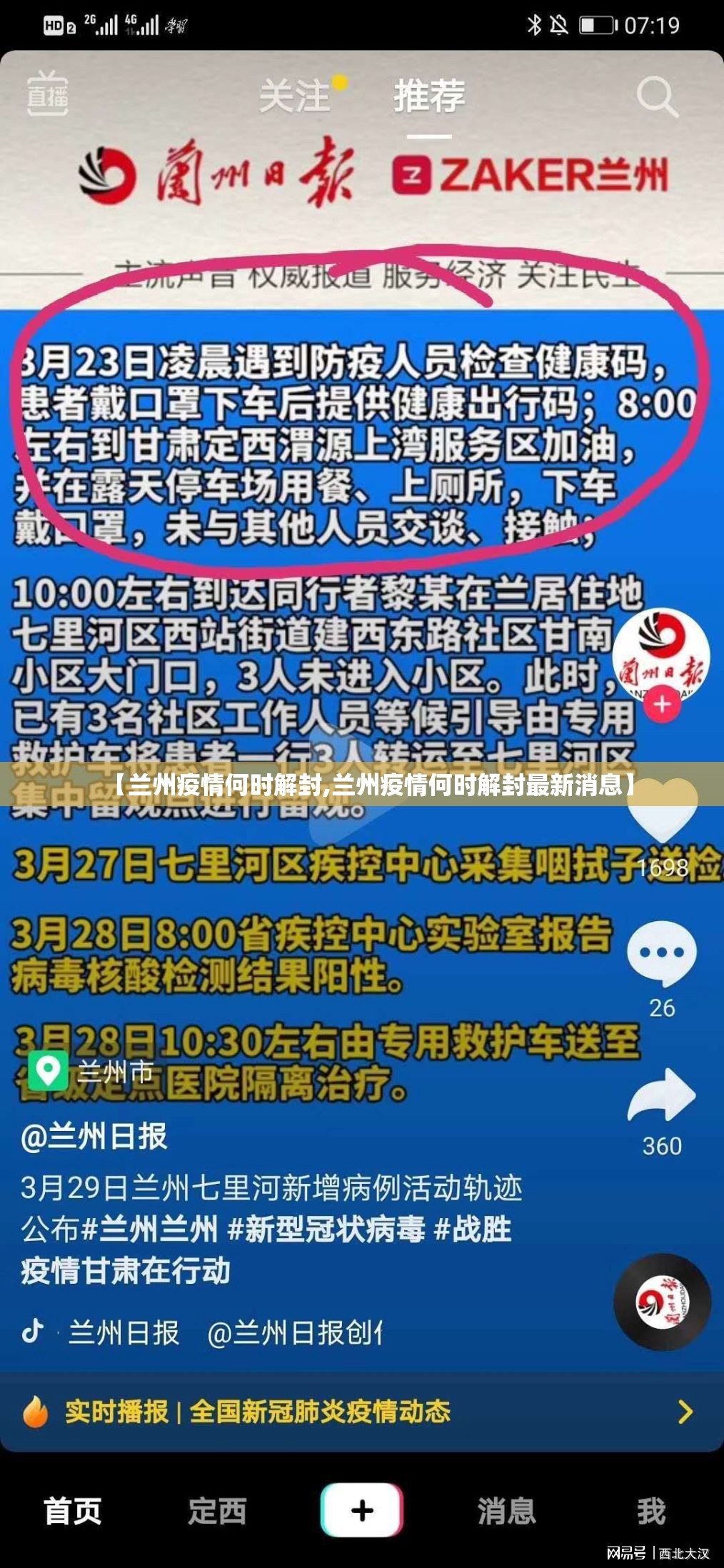

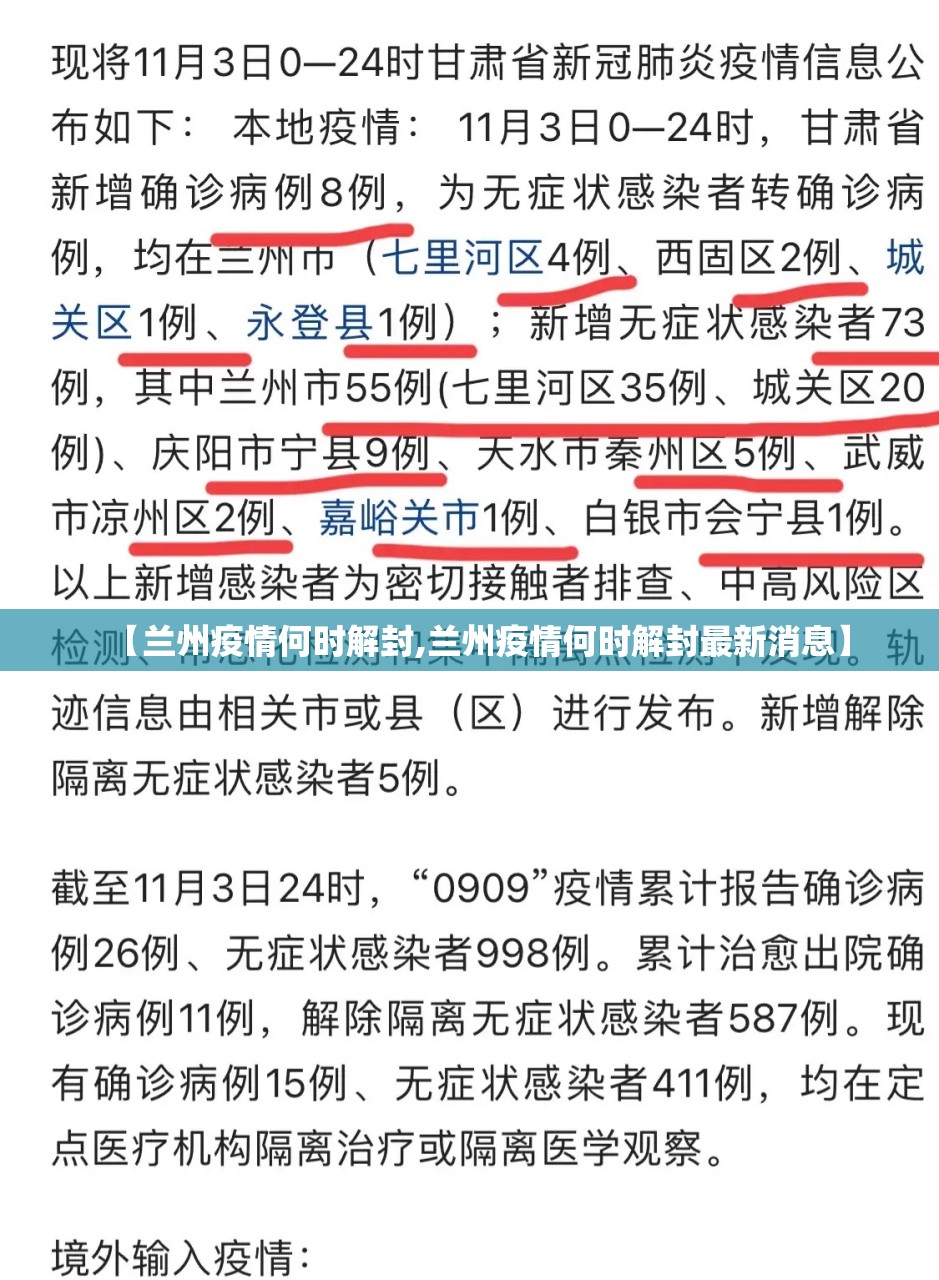

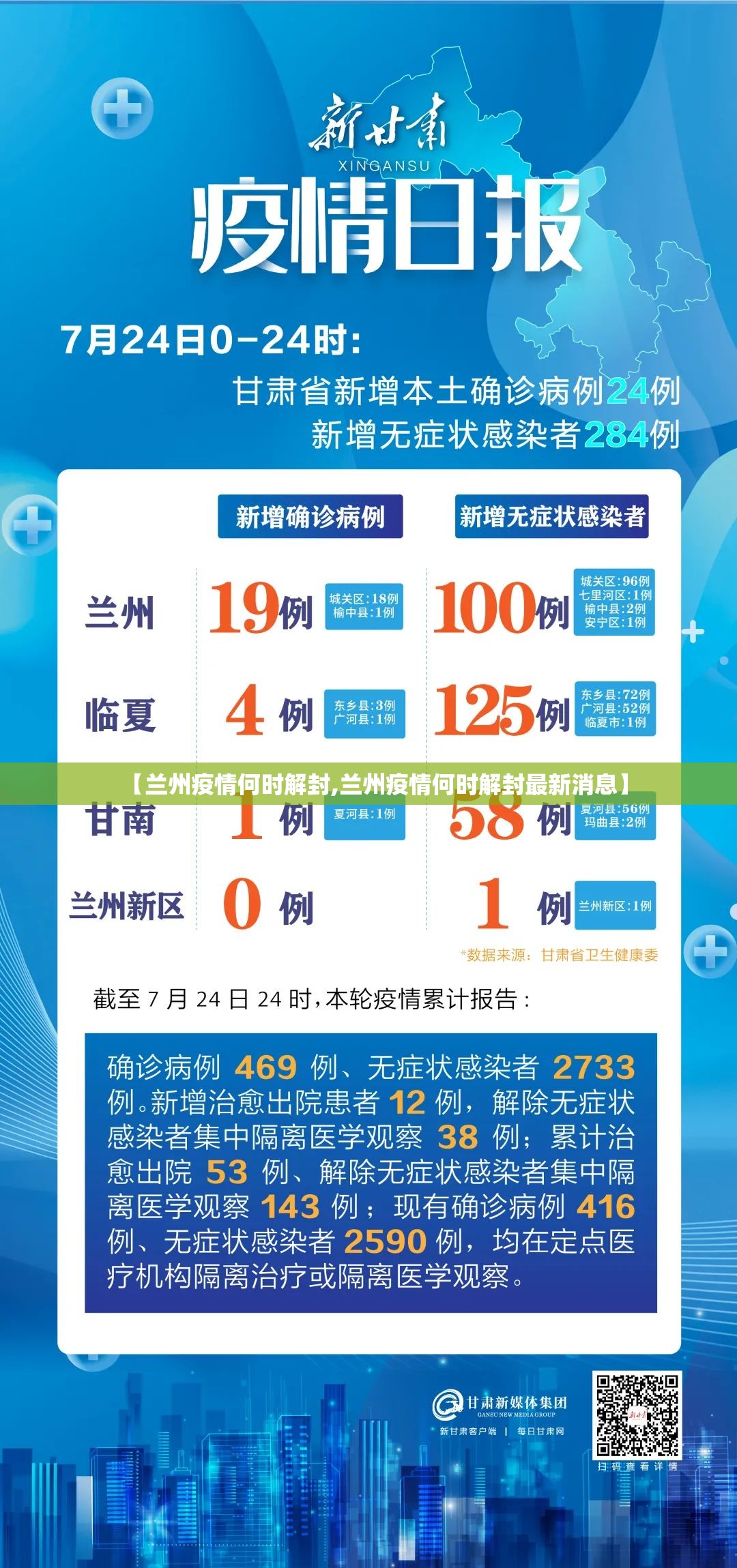

兰州市本轮疫情主要由奥密克戎变异株引发,其传播速度快、隐匿性强,给防控工作带来巨大挑战,据甘肃省卫健委通报,疫情高峰时期,每日新增本土确诊病例和无症状感染者曾达数百例,经过多轮全员核酸检测、风险区域划分及流动性管控,目前疫情总体趋于平稳,但部分区域仍存在散发病例和社区传播风险。

解封的核心标准取决于疫情数据的科学评估,国家卫健委明确要求,解封需满足以下条件:连续14天无新增本土病例、风险区域全员核酸检测均为阴性、密接者全部隔离管控到位、环境采样安全等,兰州目前尚未完全达到这些标准,尤其是城关区、七里河区等重点区域仍处于分级管控状态。解封没有确切时间表,需根据疫情动态调整,官方强调“解封不等于解防”,未来或将逐步推进分区分级有序开放。

防控措施与民生影响

为遏制疫情蔓延,兰州市采取了多项措施:暂停堂食和线下教学、封闭管理中高风险小区、开展多轮核酸筛查、加强物资保供等,这些措施虽有效抑制了病毒扩散,但也对民生和经济造成冲击,中小微企业面临经营压力,务工人员收入减少,学生网课效率受限,市民心理焦虑加剧。

社交媒体上,“兰州疫情何时结束”的话题屡登热搜,民众的期盼背后是对正常生活的渴望,一位兰州网友留言:“冰箱空了,钱包瘪了,但最难受的是不确定性。”这种情绪反映了疫情下个体的真实困境,政府也注意到这些问题,通过发放生活物资、提供医保绿色通道、减免社保费用等方式缓解压力,但长远来看,唯有科学解封才能根本性恢复社会活力。

科学解封的路径与挑战

兰州解封需兼顾科学与人性化,需基于流行病学调查和病毒溯源数据动态调整策略,避免“一刀切”或过度防控;需完善应急体系,例如加强疫苗接种(尤其是老年人覆盖率)、储备医疗资源、推广抗原检测应用等,国内其他城市的经验表明,解封是一个渐进过程,可能经历“部分开放—局部反弹—再优化”的循环。

兰州还需应对独特挑战:作为西北交通枢纽,人口流动性大;少数民族聚居区多,语言文化差异可能影响防控效率;冬季低温环境可能增加传播风险,这些因素意味着解封需更谨慎的评估和更精细化的管理,例如探索“气泡式管理”(如先开放低风险区商圈和公交)、建立区域联防联控机制等。

公众预期与长期反思

民众对解封的急切心情可以理解,但疫情防控需全社会理性看待,历史经验表明,过早解封可能导致疫情反弹,反而延长管控时间(如2021年部分城市的教训),兰州解封时间应服从科学而非情绪,官方需加强信息公开,通过新闻发布会、社区通告等渠道及时传递进展,避免谣言滋生。

长远来看,疫情暴露了城市治理的短板:公共卫生体系韧性不足、数字化防控能力有待提升、民生保障网络需更完善,兰州可借机推动改革,例如建设智慧疾控平台、完善平战结合的医疗储备制度、建立突发公共事件心理干预机制等,这些举措不仅为解封创造条件,也将提升城市应对未来风险的能力。

在希望与理性中前行

兰州疫情解封暂无倒计时,但曙光已现,随着防控措施见效和社会各界的共同努力,这座城市正逐步走向复苏,解封的关键词不仅是“时间”,更是“科学”“秩序”与“共情”,在等待官方通知的日子里,每位市民的坚持与配合都是战胜疫情的重要力量,正如黄河奔流终入海,兰州的抗疫之路虽曲折,但必将迎来云开疫散的一天。

(字数:约1000字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏