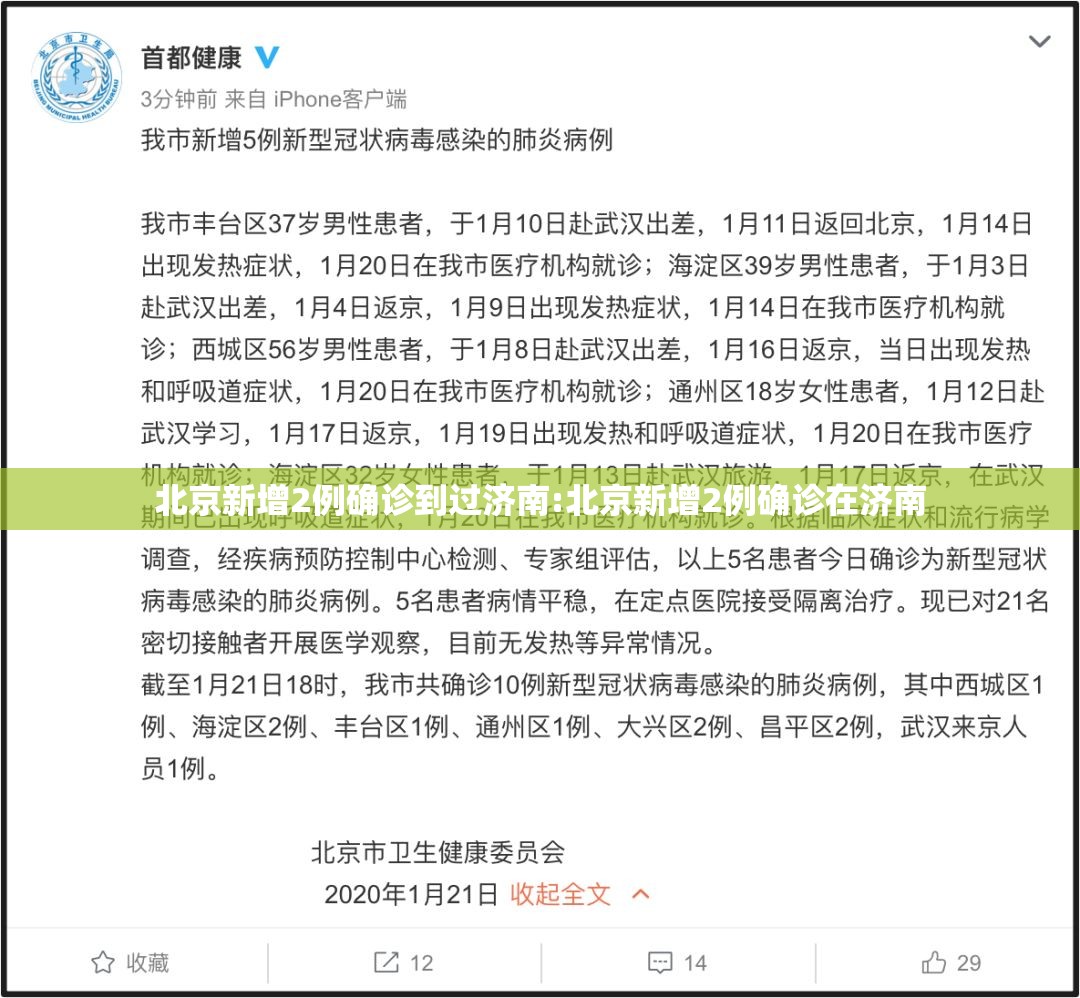

7月15日,北京市疫情防控新闻发布会通报新增2例新冠肺炎确诊病例,其中一例有济南市旅行史,这条简短的消息瞬间在社交媒体引发关注,两座城市的疾控部门连夜启动应急响应机制,展开了一场与病毒赛跑的追踪行动,据流调显示,该病例于7月12日乘坐G123次高铁从北京南站前往济南西站,在济期间曾到访趵突泉公园、宽厚里商业区等人员密集场所,这条病毒传播链再次提醒我们,在全球化与高流动性的现代社会,疫情防控已不再是单一城市的孤军奋战,而是需要区域协同作战的系统工程。

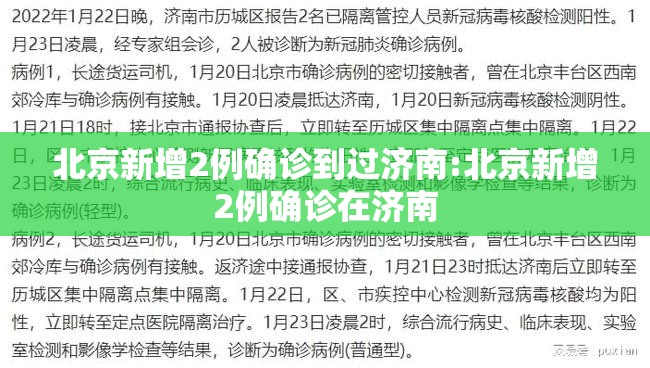

病例轨迹的公布瞬间激活了京济两地的应急响应机制,北京市疾控中心立即向济南市发送协查函,济南市则在接到通报后2小时内启动应急预案,对病例涉及的5处场所进行环境采样和终末消毒,通过技术手段锁定密切接触者127人、次密切接触者358人,两地大数据局协同作战,通过手机信令、支付记录和监控视频重构病例完整活动轨迹,在4小时内完成了全部风险点位的排查工作,这种高效协同不是偶然,而是建立在京津冀协同防疫机制基础上的一套成熟运作体系。

此次疫情处置中,技术赋能防疫的成果尤为显著,济南市利用“泉城溯源”系统,仅用30分钟就完成了病例在济期间全部支付记录的调取与分析;通过城市视频监控系统,2小时内还原了病例乘坐的出租车牌号和行驶路线;借助运营商数据,精准划定了可能暴露人员的时空范围,这些技术的应用不仅大幅提升了流调效率,更将传统需要数天完成的排查工作压缩到小时级别,为阻断传播链赢得了宝贵时间。

此次事件也暴露出区域防疫协同中的若干短板,虽然京津冀地区已建立了相对成熟的协同机制,但与周边省份的联动仍存在制度性障碍,比如健康码互认标准不统一、数据共享权限不明确、应急响应启动标准差异等问题都在此次协同处置中显现,有专家指出,我国需要建立全国统一的应急响应启动标准和数据共享协议,避免因行政壁垒导致防疫效率降低。

从社会学视角看,此次事件揭示了高风险社会中的城市脆弱性与韧性并存的特征,现代城市的高度连通性使疫情传播风险呈指数级增长,单点爆发可能迅速演变为区域性问题;城市在应对危机时展现出的组织韧性、技术适应性和社会协同能力又构成了化解风险的基础,济南市在接到通报后24小时内完成了首批重点区域核酸检测,采样达15.6万人份,这种应急能力正是城市韧性的集中体现。

对于普通市民而言,这次事件再次提醒我们常态化疫情防控的重要性,病例在济活动期间,多数场所的扫码测温措施落实到位,为流调工作提供了重要支持;但也有部分商户存在执行不严格的情况,这提示我们需要持续加强社会面的防控意识,专家建议,公众应当继续坚持戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好习惯,同时积极配合扫码登记等防控措施,这些个体行为 collectively构成了疫情防控的基础防线。

展望未来,我国疫情防控正在从应急状态向常态化管理转变,这就需要建立更加科学精准的跨区域协同机制,包括建立全国统一的疫情风险评估体系、完善跨省数据共享与隐私保护平衡机制、制定标准化的区域协同应急预案等,只有通过制度创新和技术应用的双轮驱动,才能在保持经济社会正常运转的同时,有效应对突发公共卫生事件。

从北京到济南,这条病毒传播链最终被迅速切断,背后是无数疾控人员不眠不休的奋战,是两大城市的高效协同,也是每个市民积极配合的结果,它既展示了中国防疫体系的高效运转,也揭示了需要继续完善的环节,在人类与病毒长期共存的背景下,这种区域协同防疫的经验与教训,都将成为我们构建更具韧性公共卫生体系的重要基石。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏