在北京这座拥有两千多万人口的超大城市中,地铁系统如同城市的动脉,每天运送着超过千万人次的乘客,自2020年以来,一个小小的口罩成为了每位乘客的必备品,也成为了公共健康与个人责任的交汇点,北京地铁全程戴口罩的政策,不仅是一项防疫措施,更是一种社会现象,折射出特殊时期下城市生活的变迁与挑战。

地铁作为封闭且人流量巨大的公共场所,极易成为疾病传播的高风险区域,新冠病毒通过飞沫和空气传播的特性,使得戴口罩成为最直接有效的防护手段之一,北京地铁严格执行全程戴口罩的规定,乘客进站前必须佩戴口罩,车厢内也持续播放提示广播,这一政策得到了绝大多数市民的理解与配合,许多人已经将戴口罩视为如同携带交通卡一般自然的习惯。

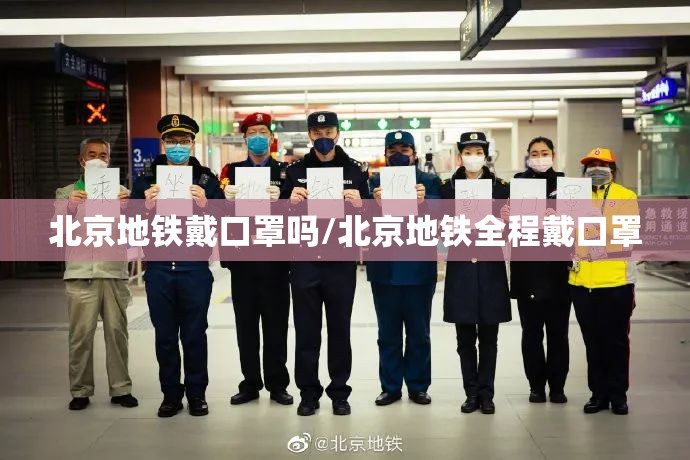

在政策执行过程中,北京地铁展现出高度的组织性与灵活性,站务人员随时提醒未规范佩戴口罩的乘客,车站内还配备了备用口罩自动售卖机,一些主要换乘站甚至设置了免费口罩发放点,体现了公共服务的人性化关怀,地铁系统通过加密通风消毒频次、安装体温检测设备等配套措施,构建了多维度的防护网络。

这一政策的顺利实施,离不开北京市民的高度自觉与社会责任感,经历了非典和新冠两次重大公共卫生事件,北京市民对防疫措施有着更高的接受度和配合度,在调查中,超过90%的乘客支持地铁全程戴口罩的规定,认为这是保护自己也是保护他人的必要举措,这种集体意识的形成,反映了市民公共素养的提升和对科学防疫理念的认同。

长期佩戴口罩也带来了一些挑战,夏季高温高湿环境下,口罩的闷热感令人不适;长时间佩戴可能引起皮肤过敏或呼吸困难等问题,一些听力障碍人士反映,戴口罩交流增加了读唇语的困难,面对这些问题,北京地铁通过加强空调通风、设置爱心通道等方式尽可能缓解不便,乘客们也逐步探索出适合自己的应对方法,如选择透气性更好的口罩、携带备用口罩及时更换等。

从更广阔的视角看,北京地铁口罩令只是中国疫情防控的一个缩影,这项政策之所以能够有效实施,背后是清晰的科学指引、高效的执行体系和广泛的公众参与三者结合,与其他国际大都市相比,北京地铁的口罩佩戴率明显更高,这既与文化传统有关,也反映了社会集体主义价值观的影响。

随着疫情形势变化和疫苗接种普及,有人开始讨论地铁口罩令是否应该放松,但专家指出,在密闭拥挤空间佩戴口罩不应只是疫情下的临时措施,而应成为公共卫生的长期建议,就像日本、韩国等国家在流感季节习惯性戴口罩一样,北京也可能逐渐形成类似的公共卫生文化,这将有助于减少多种呼吸道传染病的传播。

北京地铁可能会面临更加精细化的管理挑战:如何平衡防疫与舒适度的关系?如何照顾特殊人群的需求?如何将临时措施转化为可持续的公共卫生习惯?这些问题需要政府、专家和公众共同探讨解决。

北京地铁里的口罩,已经超越了简单的防护功能,成为象征责任、科学与团结的文化符号,每只口罩背后,是每个人对健康的守护、对他人的尊重和对社会的承诺,当列车穿梭在城市地下,载着口罩后面无数平凡而坚定的面孔,我们看到的不仅是一座城市应对危机的韧性,更是一种现代都市文明的新形态——在保持距离的同时,我们实际上更加紧密地联系在一起了。

口罩也许会随着疫情平息而逐渐摘下,但这段经历所培养的公共卫生意识和集体责任感,将会长期留在北京的城市文化基因中,成为这座古老而又现代都市应对未来挑战的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏