“我在北京打的疫苗,回到云南居然查不到记录!”不少跨省流动的居民反映,疫苗接种信息未能实现全国互联互通,为出行、工作与生活带来诸多困扰,疫苗接种信息何以形成地域壁垒?又该如何破解?

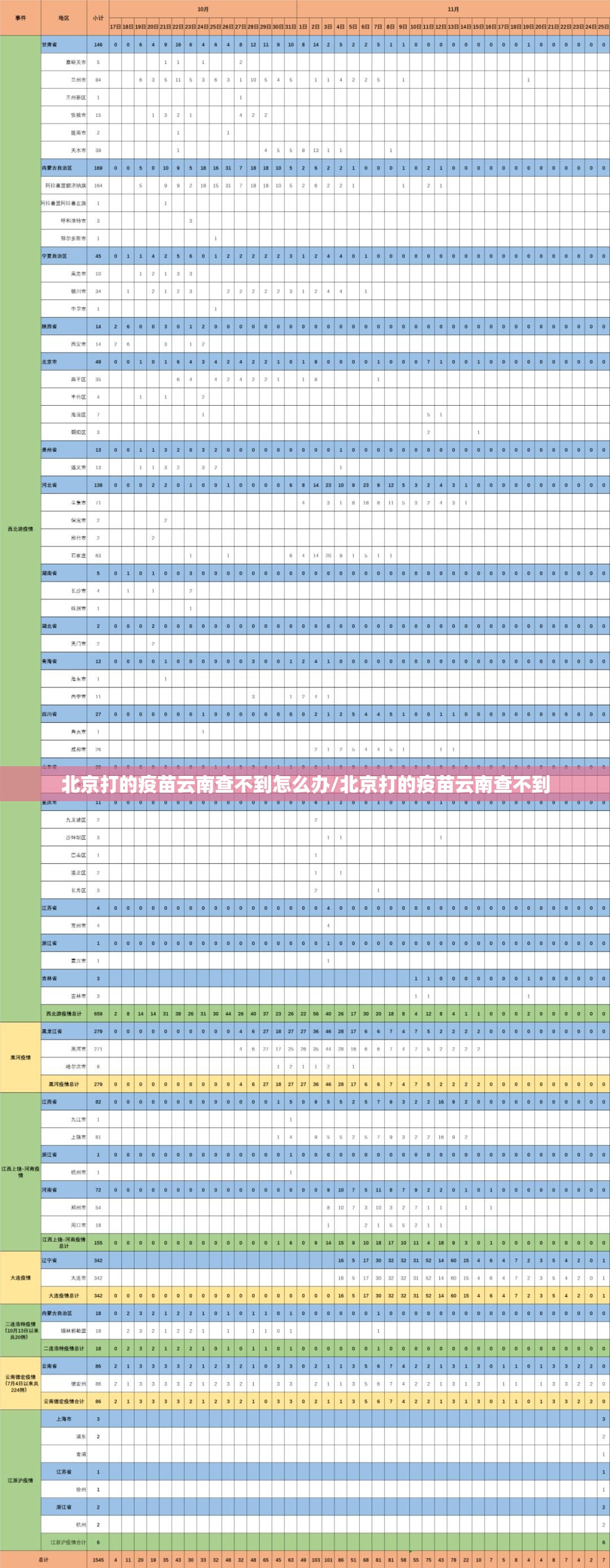

随着疫苗接种工作的推进,全国已累计报告接种新冠病毒疫苗超过33亿剂次,信息的互联互通并未跟上接种速度,许多在北京、上海等大城市完成接种的居民,回到云南、四川等省份后,发现自己接种疫苗的信息无法在本地健康码系统中显示,这不仅影响跨省出行,也可能影响后续加强针的接种安排。

究其原因,疫苗接种信息未能全国互通,背后是数据标准不统一、系统建设分散、隐私保护顾虑等多重因素,目前各省市的健康码和疫苗接种记录系统大多独立建设,数据格式、技术标准不尽相同,形成一个个“信息孤岛”,疫苗接种数据涉及个人隐私,如何在数据流通与隐私保护之间取得平衡,也是亟待解决的难题。

这种现象带来的不便显而易见,居民跨省出行时,可能需要反复解释接种情况,甚至重新接种疫苗,既浪费医疗资源,也增加个人负担,各地疫情防控政策与疫苗接种记录挂钩,信息不互通可能导致居民无法享受应有的便利,如有地方规定接种疫苗者方可进入公共场所,异地接种者则可能被拒之门外。

从更深层次看,疫苗接种信息壁垒也反映了我国公共卫生信息系统建设的不足,虽然国家卫生健康委曾表示正在推动全国健康码互通互认,但实际进展缓慢,各地自行其是,缺乏统一规划和协调,导致资源浪费和效率低下。

打破信息壁垒,需要从多个层面着手,技术上,应建立全国统一的疫苗接种信息平台,制定标准化的数据格式和接口规范,实现数据的无缝对接,政策上,需要加强顶层设计,明确各部门职责,建立有效的协调机制,法律上,应完善个人信息保护法规,在保障隐私的前提下,促进数据的合理流通与使用。

值得注意的是,国家层面已经意识到这一问题,国务院办公厅曾印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》,要求各地实现健康码互通互认,国家卫生健康委也表示,正在汇总全国疫苗接种数据,未来将实现全国查询,政策落地仍需时间和具体措施。

对于普通居民而言,若遇到异地接种信息无法查询的情况,可尝试通过国家政务服务平台“新冠病毒疫苗接种信息查询”服务,或联系原接种地获取接种证明,以备不时之需,建议保留好接种凭证,如接种记录截图或纸质证明,作为临时解决方案。

疫情防控是一项系统工程,疫苗接种信息的互联互通是其重要组成部分,打破信息壁垒,不仅能方便居民生活,也能提高疫情防控效率,为科学精准防控提供数据支撑,期待在不久的将来,无论在北京接种还是云南查询,疫苗接种信息都能实现全国“一网通办”,让数据多跑路,让群众少跑腿。

疫苗接种记录跨省查不到,看似是小问题,却关系到大民生,它不仅是技术问题,更是治理能力的体现,只有打破信息孤岛,实现数据共享,才能构建起更加完善的公共卫生体系,应对未来可能出现的各种健康挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏