在全球新冠疫情持续波动的背景下,中国各地零星散发的疫情反复成为公众关注的焦点,石家庄作为河北省的省会城市,曾多次经历疫情冲击,而疫苗作为防控疫情的核心工具之一,其作用备受讨论,用疫苗控制石家庄疫情是否可行?本文将从疫苗的科学性、实际防控效果、社会因素以及局限性等方面进行分析,以探讨这一策略的可行性。

疫苗的科学基础与作用机制

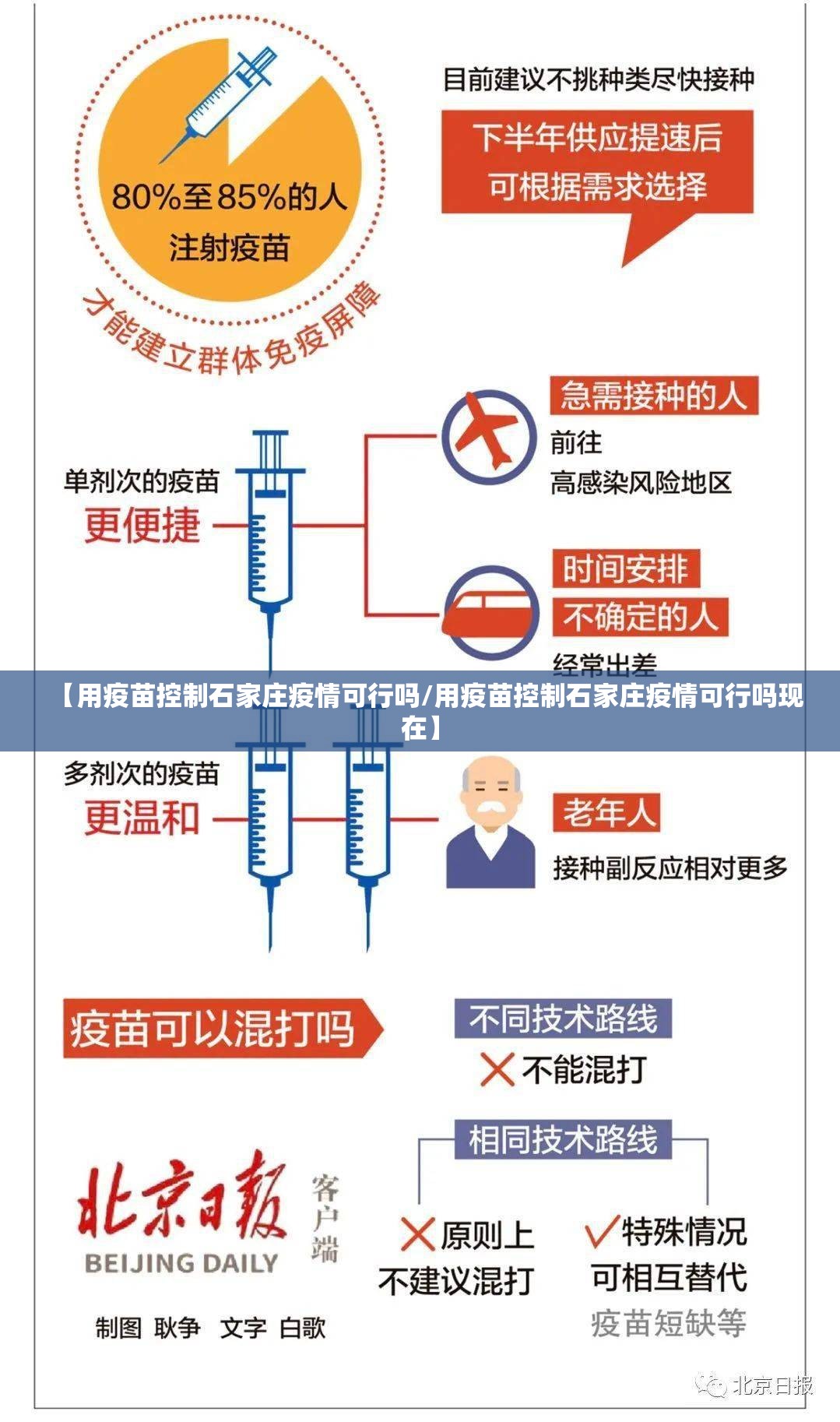

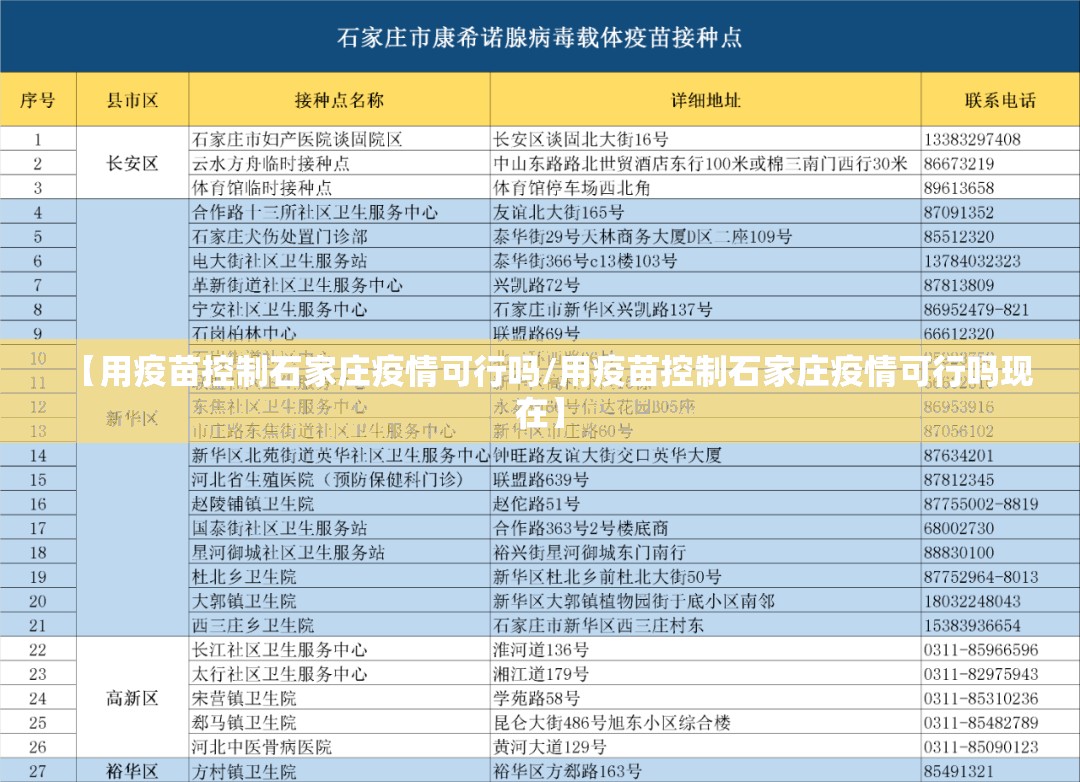

疫苗是通过模拟病原体(如病毒)激发人体免疫系统产生特异性抗体和记忆细胞,从而在真实感染时提供保护的生物制品,目前中国广泛使用的疫苗包括灭活疫苗(如国药、科兴)和腺病毒载体疫苗(如康希诺),这些疫苗在临床试验和实际应用中显示出对新冠病毒(尤其是早期毒株)的有效防护作用,能够显著降低重症率和死亡率,从科学角度看,疫苗是控制疫情的重要手段,因为它可以构建群体免疫屏障,减少病毒传播链。

疫苗的有效性也面临挑战,新冠病毒的变异(如Delta和Omicron株)可能导致疫苗保护力下降,突破性感染增加,石家庄疫情中若出现变异毒株,疫苗的防控效果可能会打折扣,疫苗需作为综合防控策略的一部分,而非唯一手段。

疫苗在石家庄疫情中的实际效果

石家庄曾于2021年初和2022年经历较大规模的疫情爆发,当地政府迅速推进疫苗接种,覆盖率较高,根据公开数据,石家庄的疫苗全程接种率已超过90%,这为控制疫情提供了基础,在实际应用中,疫苗确实发挥了作用:在2022年的Omicron疫情中,疫苗接种者重症率较低,医疗资源压力得到缓解,疫情传播速度也有所减缓,这表明,疫苗在降低疫情危害性方面是可行的。

但疫苗并非“万能药”,石家庄疫情控制还依赖快速核酸检测、隔离措施和社交距离等非药物干预(NPIs),单纯依靠疫苗可能无法完全阻断传播,尤其是在病毒变异频繁的背景下,疫苗需与其它措施结合,形成“疫苗+NPIs”的模式,才能更有效地控制疫情。

社会因素与公众配合

疫苗控制的可行性还取决于社会因素,如公众接种意愿、信息透明度和资源配置,石家庄作为大城市,疫苗供应和接种网络较为完善,但部分人群(如老年人或农村地区居民)接种率可能较低,这会影响群体免疫效果,公众对疫苗的信任度和配合度至关重要,如果出现疫苗犹豫或 misinformation(错误信息),可能导致接种率不足,削弱防控效果。

政府需通过宣传教育、便捷接种服务和数据公开来提升公众信心,石家庄在疫情期间加强了社区动员和科普工作,这有助于疫苗策略的落地,但从长远看,疫苗控制疫情需要持续的社会合作和政策支持。

疫苗的局限性及补充策略

尽管疫苗是重要工具,但它有局限性,疫苗免疫力会随时间减弱,需加强针接种以维持保护,疫苗对无症状感染的防护有限,可能无法完全阻止病毒传播,在石家庄这样的交通枢纽城市,输入性风险较高,单纯依赖疫苗可能不足。

疫苗控制石家庄疫情是可行的,但必须作为多维策略的一部分,这包括:加强疫苗接种(尤其是脆弱人群)、维持核酸检测和监测体系、完善医疗资源储备,以及推动公共卫生教育,还需研发针对变异株的更新疫苗,以应对疫情变化。

总体而言,用疫苗控制石家庄疫情是可行的,但并非唯一解决方案,疫苗在降低重症和死亡方面效果显著,但需与其它措施协同作用,石家庄的经验表明,高接种率结合综合防控,能够有效遏制疫情蔓延,面对新冠病毒的不断变异,科学、灵活的策略才是关键,疫苗是人类与疫情斗争的重要武器,但其成功依赖于全球合作、公众信任和持续创新。

通过以上分析,我们可以肯定疫苗在石家庄疫情控制中的价值,但同时呼吁理性看待其作用,避免过度依赖或轻视,以实现疫情的长期稳定控制。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏