澳门街头巷尾弥漫着消毒水的气味,霓虹灯映照下的不再是赌场的喧嚣,而是疫苗接种站前排起的长队,一位老伯捏着印有"北京生物"字样的接种凭证,用浓重粤语口音喃喃自语:"呢支针,系咪同北京人打嘅一样噶?"这声疑问穿透了南海潮湿的空气,撕裂了表面和谐的防疫叙事,暴露出权力地理学在疫苗分配版图上刻下的隐秘伤痕。

当国药疫苗在北京各大接种点如流水般供应时,远在两千公里外的澳门市民却经历着截然不同的等待,特区政府每日公布疫苗库存数量,预约系统在开放瞬间便被抢购一空,形成了诡异的"疫苗时差"现象,这种分配差异不是偶然的技术性延迟,而是中心-边缘权力结构的医疗具现——首都圈的免疫屏障被赋予了无可争辩的优先权,而特别行政区则被置于等待的阴影中。

澳门镜湖医院的护士向我展示疫苗接种记录本时,指尖划过不同批号的登记栏:"这一批是北京直供,下一批就要等珠海关口放行。"轻描淡写的叙述背后,是错综复杂的医疗政治地理学,疫苗不仅是生物制剂,更是流动的权力符号,其分配路径精准复刻了政治地理的层级秩序:京津冀>长三角/珠三角>港澳特区>海外侨胞,这种隐形的疫苗差序格局,在公共卫生紧急状态下被无限放大。

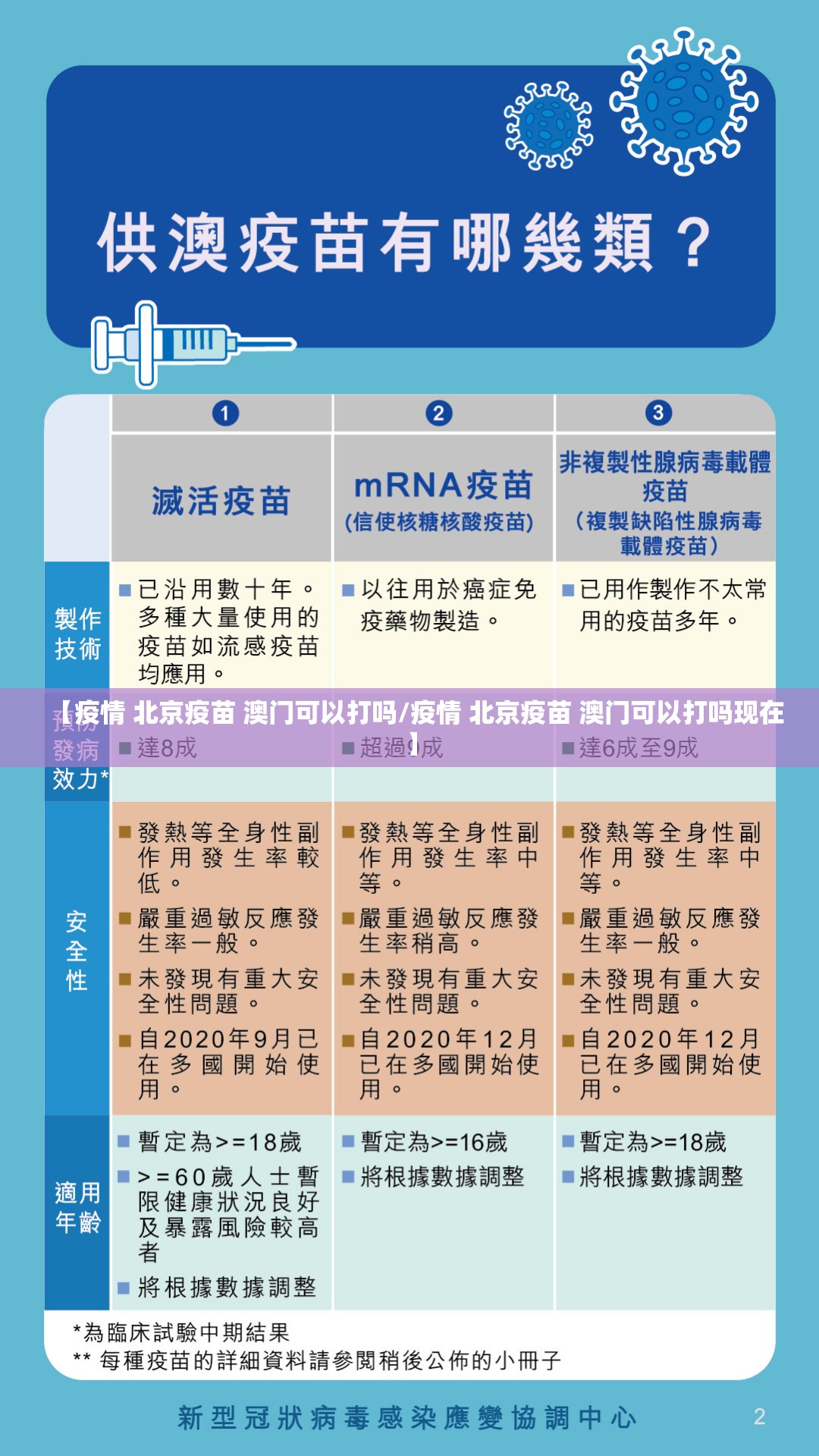

澳门市民面对疫苗选择的焦虑,折射出更深层的身份认同危机,接种站前的对话耐人寻味:"要不要等复必泰?国药是不是二级疫苗?"这种疑虑背后,是特区居民在医疗公民权认知上的微妙摇摆——既渴望融入国家免疫体系,又对差异化供给保持警觉,一位社会学教授在议事亭前地向我指出:"疫苗焦虑本质上是政治归属焦虑的医学转译。"

特别令人深思的是横琴口岸的疫苗流动景观,清晨时分,冷链运输车在海关通道排起长队,穿着防护服的工作人员核对文件的时间远长于实际通关时间,这些象征着生物安全的白色集装箱,在过关瞬间就完成了从"内地疫苗"到"澳门特供"的身份转换,而制剂本身并未发生任何化学变化,权力的魔法就这样在边境线上日常上演。

若将视野拓展至全球疫苗政治版图,澳门的处境更显吊诡,当欧美国家为疫苗民族主义争辩时,澳门却在另一种分配逻辑中徘徊——既非完全的市场驱动,也非纯粹的计划经济,而是处于"一国两制"缝隙中的特殊流通机制,这种机制既保障了基本供给,又维持着恰到好处的稀缺性,从而强化中央政府的分配者角色。

疫苗接种卡成为新的身份象征并非偶然,澳门的咖啡厅里,常有人"无意间"露出接种凭证上的接种地点和疫苗品类,这些细微的社交表演,暴露了医疗资源分配如何重塑社会区分标准——早接种者与迟接种者、国产苗与进口苗接种者之间,悄然形成了新的社交鸿沟。

在路环的疫苗接种点,我遇见刚接种完的老渔民,他指着珠江口的方向说:"咸水海隔不断疫情,但疫苗过来要比鱼游得慢啊。"这句朴素感叹,道破了医学地理学的残酷真相:在公共卫生危机中,空间距离从来不是障碍,制度距离和权力距离才是真正的病毒加速器。

当北京朝阳群众轻松预约第三针加强针时,澳门老人还在为第一针名额刷新手机页面,这种疫苗接种的时空异步性,揭示出统一国家内部医疗公民权的梯度差异,疫苗不仅预防疾病,更成为一种政治仪具,在日常注射中不断重演中央-地方的权利义务关系。

入夜时分,澳门塔的灯光秀投射出"齐心抗疫"的字样,而山下疫苗接种站依然亮着长明灯,灯光映照下,每个等待疫苗的人都成了行走的政治地理坐标,他们的身体不仅承载着免疫抗体,更烙印着看不见的权力地形图,在这场没有硝烟的生物政治战中,每一支疫苗的旅行路线,都是解读当代中国治理哲学的密码本。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏