在新冠疫情常态化的背景下,机场作为连接内外的关键节点,其防控措施直接关系到公共卫生安全与社会经济秩序的稳定,呼和浩特白塔国际机场(以下简称“呼和浩特机场”)作为内蒙古自治区的空中门户,严格执行国家与地方的防疫政策,构建起一套科学、精准、高效的防控体系,为旅客的安全出行与地区的防疫大局提供了坚实保障,本文将详细解析呼和浩特机场的防控要求,展现其如何筑牢这道“空中防疫长城”。

防控体系的顶层设计:政策与协同

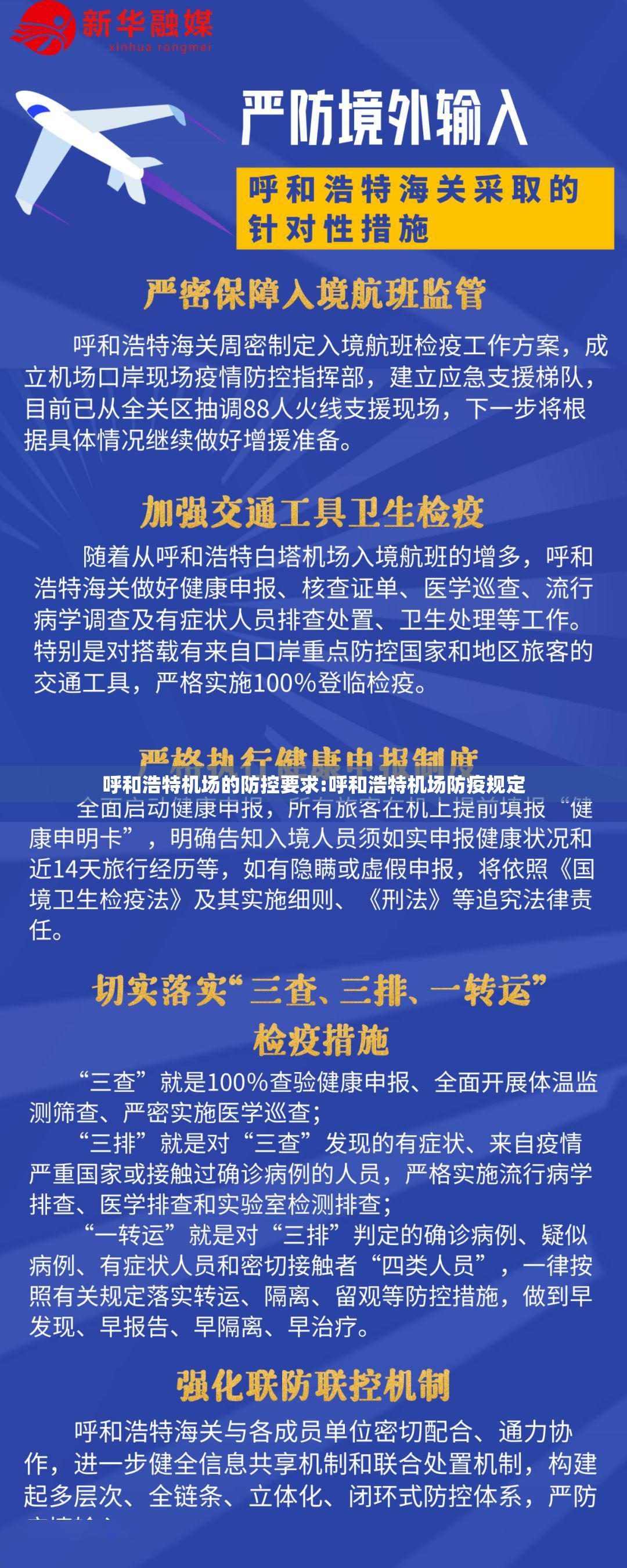

呼和浩特机场的防控工作并非孤立进行,而是深度融入省、市两级的联防联控机制,其所有要求均严格遵循国务院联防联控机制、中国民用航空局(CAAC)的最新指引,以及内蒙古自治区和呼和浩特市疫情防控指挥部的具体部署,这意味着机场的防疫政策具有高度的权威性和动态性,会随着疫情风险等级的变化而即时调整。

机场成立了专门的疫情防控领导小组,与海关、边检、疾控中心、航空公司、地面交通等单位建立了24小时应急联络与数据共享机制,这种“一盘棋”的协同作战模式,确保了从旅客下机到离开机场的整个流程无缝衔接,任何异常情况都能被迅速识别和处置,避免了防控链条的断裂。

对旅客的全流程精细化管控

对于旅客而言,从计划出行到抵达目的地,需要经历一个清晰、严格的流程,呼和浩特机场的防控要求主要体现在以下几个环节:

出行前:信息预审与健康申报 所有计划抵达呼和浩特的旅客,务必在出行前通过“青城警码”(呼和浩特市的健康通行码)或所在省份的健康码小程序,完成健康信息申报,机场强烈建议旅客提前查询最新防疫政策,特别是来自不同风险等级地区的人员,其要求可能截然不同(需持有48小时内或24小时内核酸检测阴性证明),航空公司会在值机环节进行初步核验,不符合要求者将无法登机。

抵达时:层层查验与检测 飞机降落后,防控工作才真正进入核心阶段。

- 第一关:体温监测与健康码核验。 所有旅客下机后需在廊桥或通道口接受无接触式体温监测,并再次出示实时健康码(绿码)、行程卡,供工作人员核验,排队区域设置有一米线,广播循环提醒,确保秩序井然。

- 第二关:核酸检测“落地检”。 这是当前防控的重中之重,呼和浩特机场在到达区域设置了多个核酸采样点,为所有抵达旅客提供免费、快速的“落地检”,旅客需按要求完成采样后方可离开,这一措施能第一时间筛查潜在风险,是实现“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的关键。

- 第三关:风险人员分流。 对于健康码异常(黄码、红码)、有中高风险地区旅居史、体温异常或核酸检测结果异常的旅客,机场设有独立的应急隔离区,疾控人员会迅速介入,按照预案进行流调,并通过负压救护车“点对点”闭环转运至指定的集中隔离点或医院,彻底杜绝与社会面的非必要接触。

离开后:信息追踪与闭环管理 完成“落地检”的旅客,在结果出来前,被要求做好个人健康监测,减少非必要流动,大数据平台会对旅客信息进行追踪,一旦发现阳性病例,能立即启动应急响应,通知相关密接人员,对于需要居家健康监测或隔离的旅客,其信息会推送至所属社区,纳入网格化管理,形成完整的闭环。

对内部人员与环境的极致化防护

机场的防控不仅针对旅客,更包括所有从业人员和环境。

- “应检尽检”与疫苗接种: 机场所有一线工作人员,包括地勤、安检、保洁、商户员工等,均严格实行定期核酸检测(高频次),并完成了新冠疫苗的全程接种及加强针接种,构筑起内部免疫屏障。

- 个人防护与健康管理: 工作人员根据不同岗位风险等级,严格规范佩戴N95口罩、防护面屏、手套等装备,每日上岗前测量体温、报告健康状况,杜绝带病上岗。

- 环境消杀与物资保障: 机场航站楼内,高频接触物表(如值机柜台、安检通道、扶手、卫生间等)的消毒工作提升至最高等级,每日进行多次全方位、无死角的消杀,机场内随处可见手部消毒液,提醒旅客随时进行手部清洁,强大的防疫物资储备库确保了所有防护用品的持续供应。

挑战与展望:在精准与人性化之间寻求平衡

严格的防控措施不可避免地会给旅客的出行体验带来一些不便,如排队时间延长、流程复杂等,呼和浩特机场也在不断优化服务,例如增加引导人员、优化采样点布局、利用信息化手段提前填报信息等,努力在确保安全的前提下提升通行效率。

随着病毒特性的变化和防疫技术的进步,呼和浩特机场的防控要求必将持续迭代升级,其核心方向将是更加科学化、精准化和人性化,利用大数据和人工智能更精确地识别风险,减少对低风险人群的影响;推广更快捷的检测技术,缩短等待时间;提供更清晰的多语种政策指引,方便国际旅客等。

呼和浩特机场的防控要求,是一套凝结了科学管理、高度责任感和巨大人力物力投入的系统工程,它或许显得繁琐,但每一个环节、每一项规定,都是守护这座城市和每一位市民健康安全的必要基石,这道“空中门户”的防疫长城,不仅保障了交通大动脉的畅通,更传递出一种信心:在任何挑战面前,安全与秩序始终被置于首位,当旅客踏上呼和浩特的土地,这套严谨而温暖的防控体系,便是献上的第一份守护。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏