深夜十一点,河南省疫情防控办公室的灯光依然炽亮,键盘敲击声、电话铃声、急促的脚步声交织成特殊时期的交响乐,最新通告的每一个字都在这里经历千锤百炼——不是冰冷文字的堆砌,而是生命权与生存权之间的精密权衡,这座大楼里的人们清楚知道,他们笔尖流淌的不是墨水,而是千万家庭的悲欢离合。

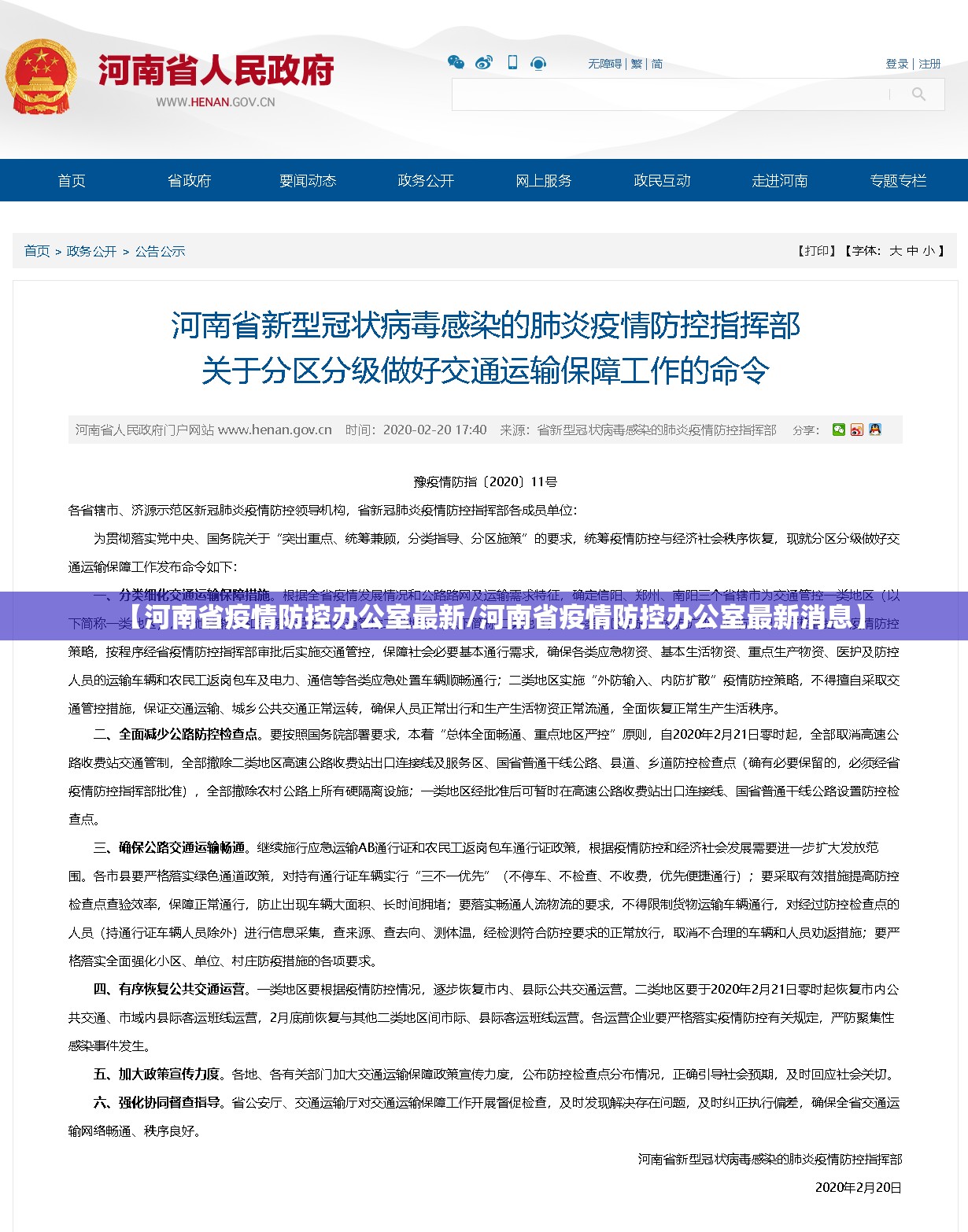

最新防控政策看似枯燥的条文背后,藏着惊心动魄的数据博弈,流行病学专家构建的传播模型显示,若提前三天管控,感染链减少42%;延迟两天解封,经济损失增加数十亿,决策者们面对的不是简单的“封与放”的选择题,而是一道在多重变量中寻找最优解的复杂方程,某个县域的封锁范围划定,可能源于该地一位流调人员凌晨三点发现的传播异常;某类行业的优先复工,或许基于对产业链脆弱环节的精准测算,这些决策背后,是海量数据与人类智慧的共同结晶。

政策文字的温度,藏在那些看不见的细节里,最新通知中“对特殊就医需求建立绿色通道”的条款,源自一位孕妇家属的紧急求助;“保障独居老人基本生活”的补充说明,诞生于社区志愿者反映的现实困境,这些看似微小的条款修改,实则是制度人性化的毛细血管,让冷硬的防控体系拥有了温暖的血液输送,办公室工作人员回忆,曾为一句表述争论到深夜——“严格管理”还是“强化服务”,最终选择了更具温度的后一种表述,因为这不仅是语言艺术,更是立场宣示。

每一次政策调整都在基层引发连锁反应,社区工作者连夜更新排查表格,药店职员重新熟悉药品销售规程,教师们再次调整线上教学方案,这些看似微小的调整背后,是成千上万普通人用责任感织就的防护网,郑州某社区书记坦言:“我们像是政策的末梢神经,要把纸面上的文字转化成居民脸上的安心。”这种转化需要极大的智慧与耐心——如何既执行隔离政策又不让独居老人感到被抛弃,如何在查验健康码时不伤及弱势群体的尊严。

与病毒赛跑两年多来,河南防控政策已悄然进化,从初期的“严防死守”到如今的“精准防控”,从“一刀切”到“分层分类”,这种进化不是简单的策略调整,而是治理能力的整体跃升,最新通知中强调的“避免过度防控”,标志着疫情防控进入更加科学理性的新阶段,这种进步是由无数教训换来的——还记得那个在高速路口徘徊的货车司机吗?他的遭遇催生了“即采即走即追”制度的诞生;还记得那个因为缺少核酸证明无法就医的患者吗?他的经历推动了紧急医疗救助流程的优化。

河南省疫情防控办公室的最新通告,既是结束也是开始,它为一个阶段的防控画上句号,却又为下一轮战斗吹响号角,这些文字的价值不仅在于当下,更在于它们构成的集体记忆——我们如何在这场世纪疫情中既保护生命又守望生活,既尊重科学又彰显人文,当未来的历史学家翻阅这些文件时,他们看到的将不仅是一个省份的抗疫历程,更是一个文明古国在现代危机中的精神答卷。

通告纸背的余温尚未散尽,而新的挑战已在路上,那些点亮长夜的灯光,那些熬红双眼的工作人员,那些等待在手机前查看消息的普通人,共同构成了这个时代最动人的画面——在巨大的不确定性中,人类依然在用理性与温情,书写着属于自己的回答。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏