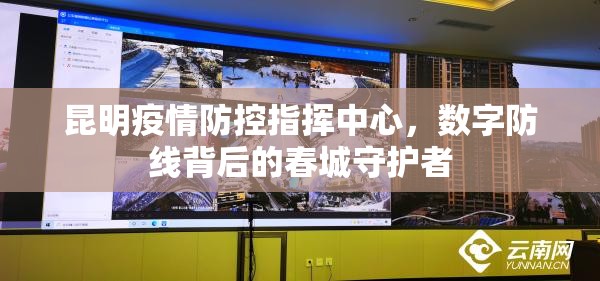

凌晨三点的昆明疫情防控指挥中心依然灯火通明,巨大的电子屏幕上,疫情数据如同跳动的脉搏实时更新,电话铃声、键盘敲击声与压低声音的讨论交织成特殊的夜曲,这里是春城抗疫的“最强大脑”,每一道指令的发出,都关乎着数百万市民的健康安全,在这个没有硝烟的战场上,一群普通人正用非凡的坚守,书写着这座城市的抗疫史诗。

昆明疫情防控指挥中心的运作体系堪称科学防控的典范,指挥体系采用“1+15+N”架构——1个市级总指挥部,15个县(市)区分中心,N个专项工作组,形成纵向贯通、横向联动的立体化防控网络,流行病学调查组像侦探一样追踪病毒踪迹,核酸检测组统筹全市203个采样点的运行,物资保障组确保防疫物资如血液循环般顺畅输送,数据研判组则通过疫情热力图、传播链分析等数字化工具,将防控精度提升到小时级别,这种多维度协同机制,使昆明在多次疫情遭遇战中都能快速响应、精准围堵。

科技赋能成为昆明抗疫的显著特征,指挥中心自主研发的“昆明防疫大脑”系统,整合了公安、交通、医疗等27个部门的数据资源,运用人工智能算法实现疫情风险预测,当某个区域出现确诊病例,系统能在5分钟内自动生成封控范围建议、核酸检测能力和物资需求测算,去年八月官渡区疫情处置中,该系统准确划定了1.2平方公里的防范区,较传统方式节约了4小时的决策时间,最大限度减少了对社会运行的影响。

在这座由数据和代码构筑的防疫堡垒中,人性的温度从未缺席,指挥中心热线组组长李娟记得那个深夜来电:一位母亲哭着说孩子需要特殊配方奶粉,封控区内无法获取,三小时内,通过跨区协调机制,奶粉送到了母亲手中。“防控不仅是冷硬的规则,更是对每个生命的守护。”这种理念渗透在指挥中心的每个决策中——为血透患者开辟绿色通道,为独居老人安排上门核酸,这些细节共同构成了昆明防疫的温情底色。

面对奥密克戎变异株的挑战,指挥中心展现出令人惊叹的应变能力,今年三月疫情中,他们创新推出“核酸检测电子地图”,实时显示各检测点排队时长;开发“临时封控区物资需求采集系统”,通过扫码填报实现精准配送,这些创新不仅提升了防控效率,更收获了市民98.7%的满意度,指挥中心副主任张磊表示:“每次疫情都是新考题,我们必须比病毒进化得更快。”

昆明疫情防控指挥中心的故事,是一座城市治理现代化的微观缩影,从最初的手忙脚乱到如今的从容有序,从单一部门作战到全社会协同抗疫,这里记录着中国基层防疫体系的进化历程,那些彻夜不眠的夜晚,那些被汗水浸透的防护服,那些在数据海洋中寻找蛛丝马迹的专注眼神,共同编织成春城的防疫安全网。

当黎明再次降临春城,指挥中心的大屏依然亮着,新的疫情研判会议即将开始,这里的每个人都知道,他们的坚守关系着滇池畔的海鸥能否自由飞翔,关系着翠湖边的游人能否安心微笑,在这场仍在继续的抗疫长跑中,昆明疫情防控指挥中心正如一颗坚强的心脏,为城市注入战胜疫情的力量与信心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏