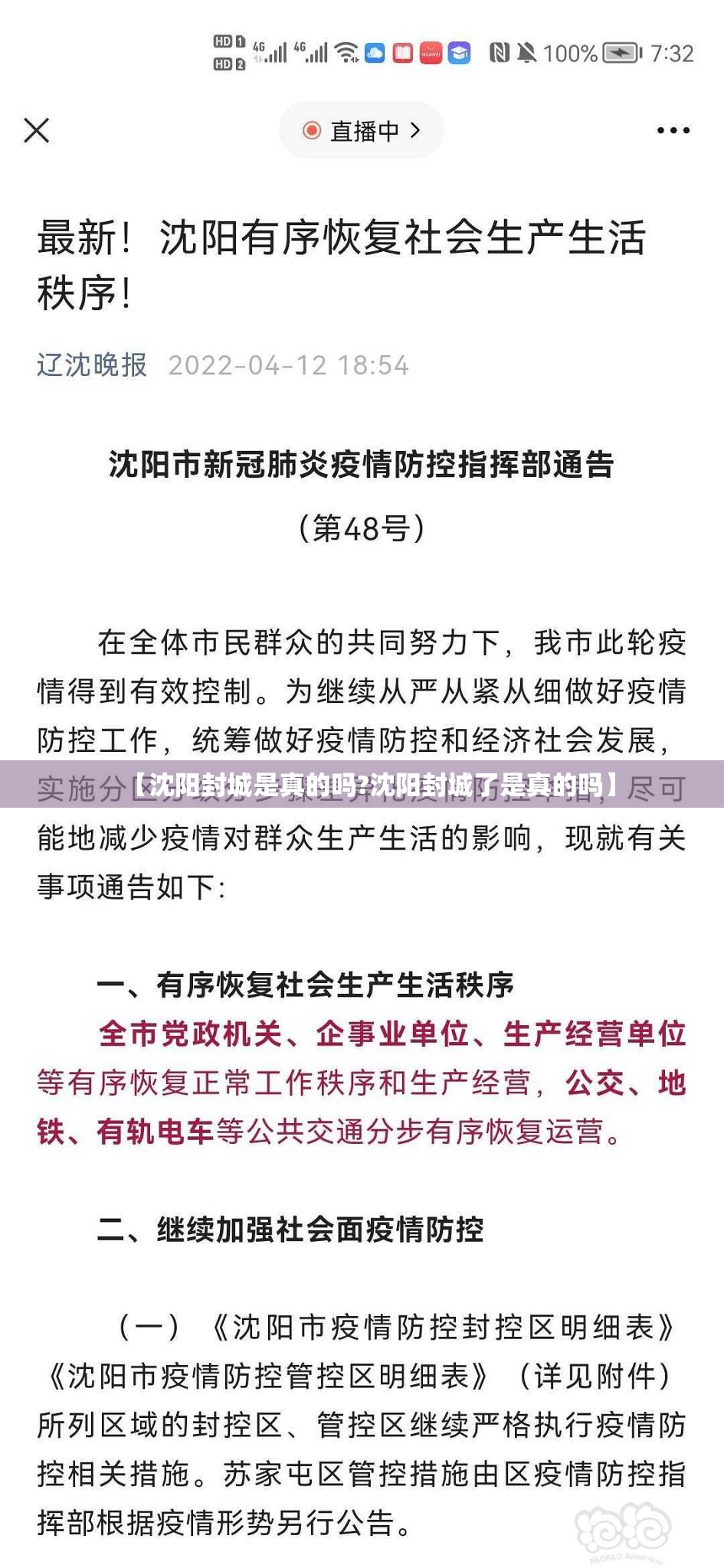

一则“沈阳即将封城”的谣言在社交媒体上迅速传播,引发部分市民的恐慌和抢购潮,尽管当地政府迅速辟谣,但事件背后折射出的信息信任危机、谣言传播机制及社会治理挑战值得深思,在信息爆炸的时代,谣言的破坏力不容小觑,而如何构建一个理性、透明的公共信息环境,已成为现代城市治理的重要课题。

谣言从何而来?追溯源头与传播路径

“沈阳封城”谣言的起源并非空穴来风,近期国内部分地区疫情出现波动,加之冬季呼吸道疾病高发,公众对防控政策的变动高度敏感,一些自媒体或网民基于片面信息、主观猜测,甚至为博取流量而夸大事实,通过短视频、微信群等渠道发布“内部消息”,称沈阳可能采取紧急封控措施,这类谣言往往披着“预警”的外衣,利用人们对不确定性的恐惧,迅速扩散。

谣言的传播遵循“信源模糊—情绪煽动—群体放大”的路径,模糊的信源(如“朋友说”“网友爆料”)削弱了受众的质疑意识;内容紧扣公众关切(如生活物资、出行限制),触发焦虑情绪;社交媒体的算法推荐和群体共鸣效应加速了传播,在沈阳谣言事件中,部分市民抢购蔬菜、囤积物资的行为,进一步强化了谣言的“真实性”,形成恶性循环。

为何有人信谣?心理机制与社会信任短板

谣言的滋生与传播深度契合人类心理机制,心理学研究显示,人们在不确定性高的情境下,更容易依赖直觉而非理性判断(如“宁可信其有”),疫情三年来的经验也让部分人对封控措施形成“条件反射”,甚至产生创伤性应激反应,信息不对称加剧了信任赤字:若官方信息发布不及时、不透明,公众便会转向非正式渠道寻求答案。

更深层的原因在于社会信任体系的短板,个别地区过去在疫情防控中曾出现“一刀切”或政策反复现象,削弱了公众对政府决策的信任;部分媒体为追求时效性而未经核实转发信息,损害了媒体公信力,当权威声音缺位或滞后时,谣言自然趁虚而入。

辟谣为何艰难?治理困境与应对策略

沈阳当局的快速辟谣值得肯定,但辟谣效果常受限于以下因素:一是谣言传播速度远快于官方回应,二是辟谣方式单一(如仅发公文),难以触达所有受众,三是“逆火效应”(即辟谣反而强化部分人的原有信念),有网民认为“辟谣等于坐实”,这种怀疑主义情绪进一步挑战公权力权威。

破解谣言需多维治理:政府需建立预警机制,通过大数据监测谣言苗头,及时介入;优化信息发布方式,善用短视频、直播等通俗形式,由权威专家或市民代表参与解读;压实平台责任,要求社交媒体对谣言标签化、限流处理,同时保护合理质疑与言论自由,还需引入社会力量,如培养“科普网红”或社区志愿者,构建多元协同的辟谣网络。

从谣言治理到公共理性重建

沈阳封城谣言事件不仅是一次舆情危机,更是一次反思公共信息生态的契机,长期来看,根治谣言需重建社会信任和公共理性,这要求政府提升决策透明度和科学性,以详实数据和政策一致性赢得民心;媒体应恪守职业伦理,避免断章取义;公众也需提高媒介素养,学会交叉验证信息源,抵制情绪化传播。

正如哲学家汉娜·阿伦特所言:“暴力不是从枪炮开始,而是从语言开始的。”谣言的破坏力本质上源于公共对话机制的失效,唯有在信息公开、社会信任与公民理性之间找到平衡,才能让谣言失去土壤,让城市在危机中保持从容。

字数:837

(注:本文基于公开信息与理论分析,旨在探讨现象背后的社会机制,非针对具体事件或主体。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏