近期中国内地与特别行政区的疫情发展呈现不同态势,南京市疫情防控工作取得显著成效,新增本土确诊病例持续下降,多个区域已有序恢复正常生产生活秩序,香港特别行政区近期因应疫情变化调整防疫策略,引发广泛关注。

南京疫情最新进展:防控形势持续向好

据南京市卫生健康委员会今日发布的最新通报,过去24小时内,南京市新增本土新冠肺炎确诊病例2例,均为集中隔离点发现,这是自7月20日疫情发生以来,单日新增病例数首次降至个位数,表明疫情防控形势持续向好。

南京市已有6个区域调整为低风险地区,剩余中风险地区4个,全市正在按照“精准防控、分类指导”原则,有序推进复工复产,商场、超市、农贸市场等场所在严格落实防控措施的前提下逐步恢复营业,公共交通运营也在有序恢复中。

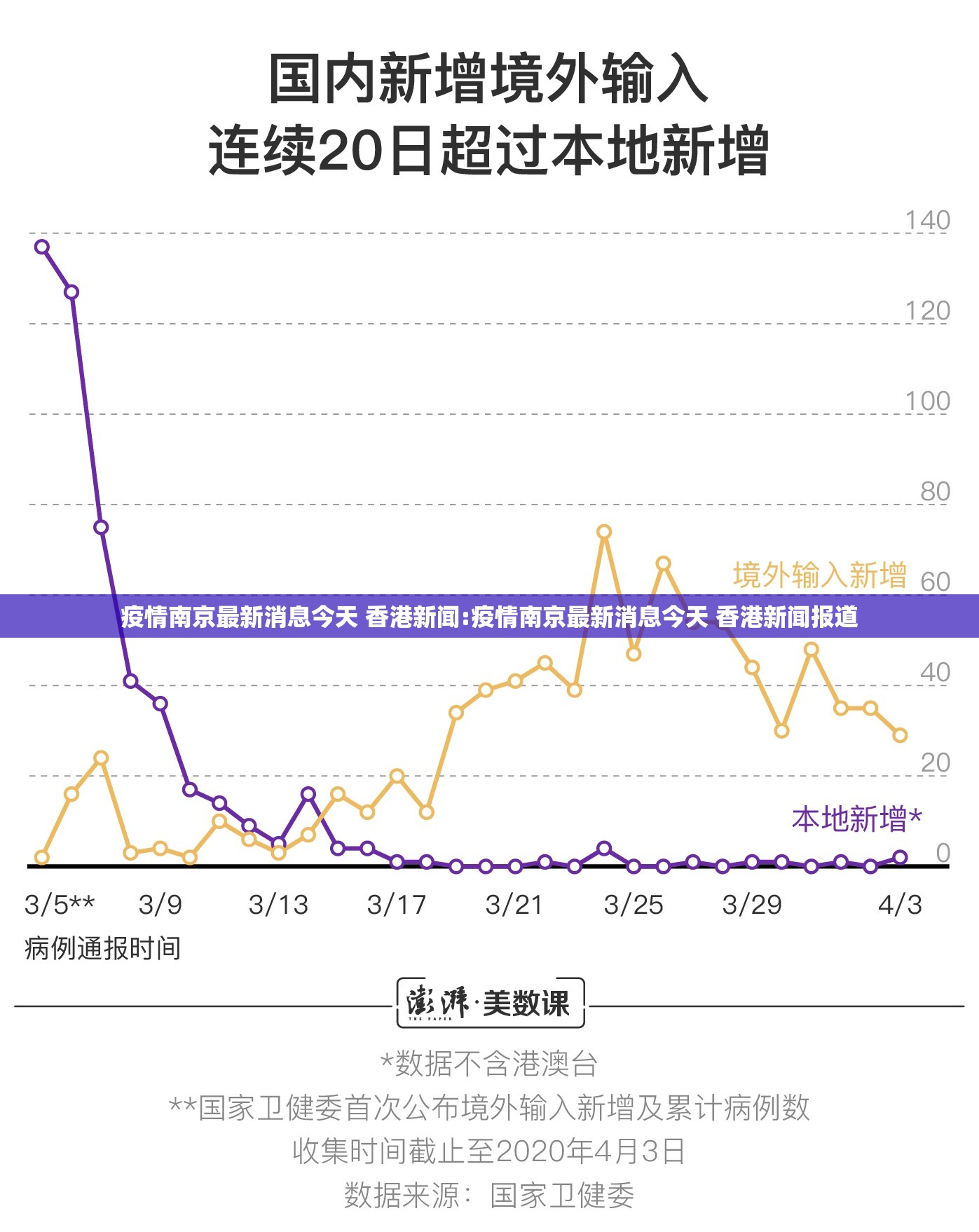

南京市疫情防控指挥部表示,将继续坚持“外防输入、内防反弹”总体策略,加强重点区域和重点人群管控,全力巩固来之不易的防控成果,全市核酸检测能力已大幅提升,单日检测能力可达数百万人次,为及时发现和控制疫情提供了有力保障。

教育部门也公布了开学安排,南京市中小学、幼儿园秋季学期将延期至9月13日后开学,具体时间将根据疫情防控形势确定,高校则实行错区域、错层次、错时、错峰开学。

香港疫情动态:防疫策略调整引热议

香港特别行政区的疫情发展也备受关注,香港近日宣布调整防疫策略,推出“疫苗气泡”措施,鼓励市民接种疫苗并逐步放宽社交距离限制。

香港食物及卫生局局长陈肇始表示,香港目前疫苗接种率仍不理想,只有约50%的合资格人口完成两剂疫苗接种,远低于形成免疫屏障所需的70%以上,为此,特区政府推出多项措施,包括要求公务员、医护、教师等特定群组必须接种疫苗或定期自费检测,以及进入某些场所需出示疫苗接种证明等。

这些措施在香港社会引发热议,支持者认为这是推动疫苗接种、尽快恢复正常生活的必要举措;反对者则担忧可能造成社会分化,侵犯个人选择权。

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇建议,香港应考虑与内地协商,在达到高疫苗接种率后,逐步与内地实现免隔离通关,他认为这既能促进经济发展,又能保持与内地的紧密联系。

两地疫情防控经验交流

南京和香港的疫情防控策略各有特点,体现了不同地区根据自身实际情况采取的针对性措施。

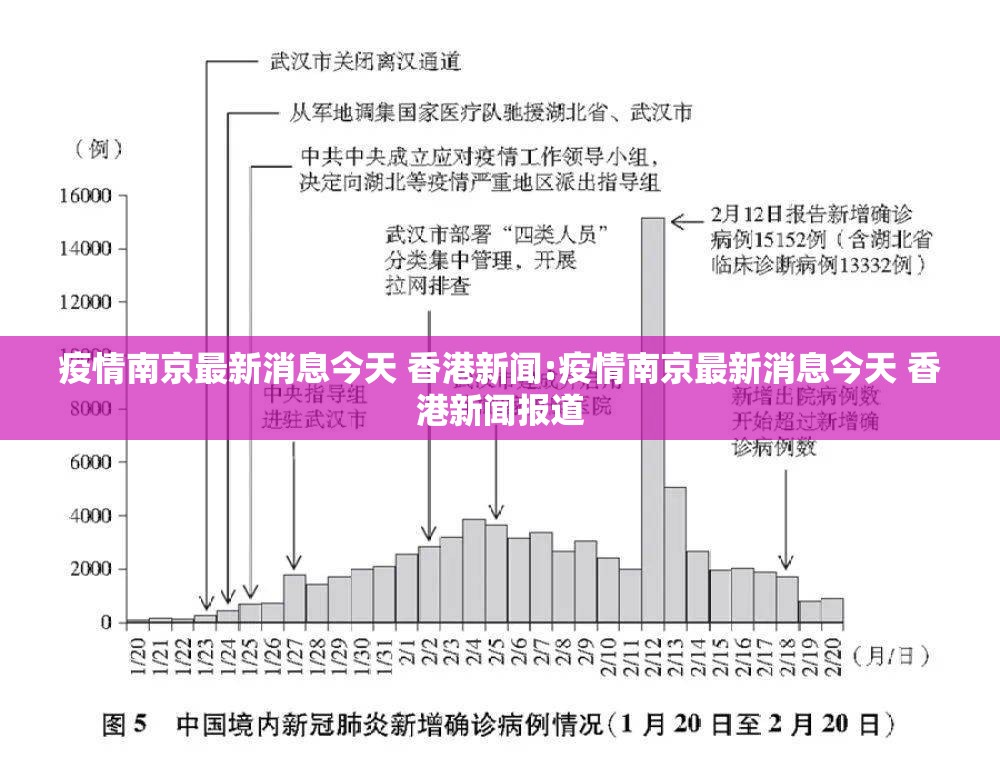

南京采取的是“快速响应、全面筛查、严格管控”的模式,在发现疫情后迅速启动全员核酸检测,划定风险区域,实施封闭管理,有效阻断了传播链,这种模式在内地多个城市的疫情防控中被证明是行之有效的。

香港则更注重“精准防控、社会参与”,在尽可能减少对经济社会影响的前提下控制疫情,这种模式更依赖市民自觉性和社会配合度,需要较高水平的公众教育和沟通。

两地经验都表明,疫苗接种是疫情防控的关键,目前内地多地已开展12-17岁人群疫苗接种工作,香港也在积极推进青少年接种,专家强调,只有提高疫苗接种率,才能有效降低重症率和死亡率,为最终战胜疫情奠定基础。

展望未来:科学防控与常态化管理

随着疫情发展,科学防控和常态化管理成为主流思路,国家卫生健康委强调,各地要坚持“动态清零”的防控目标,不断完善疫情防控常态化机制。

对于普通市民而言,保持良好的个人卫生习惯,佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离,以及积极配合疫苗接种,仍然是预防感染的有效方式。

疫情发展仍然存在不确定性,特别是新冠病毒变异株的传播给防控工作带来新挑战,专家呼吁公众保持警惕,遵守防疫规定,共同维护来之不易的防控成果。

南京和香港的疫情发展提醒我们,疫情防控需要全社会共同努力,只有团结协作,才能最终战胜疫情,恢复正常生活秩序。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏