贵阳的深秋,梧桐叶落,南明河水静静流淌,在这个本该宁静的季节里,一组组疫情数据正在这座城市悄然生成:新增确诊病例、无症状感染者数量、风险区域划分、核酸检测覆盖率...这些冰冷数字的背后,是一个个鲜活的生命故事,是一座城市在疫情考验下展现的惊人韧性与温度。

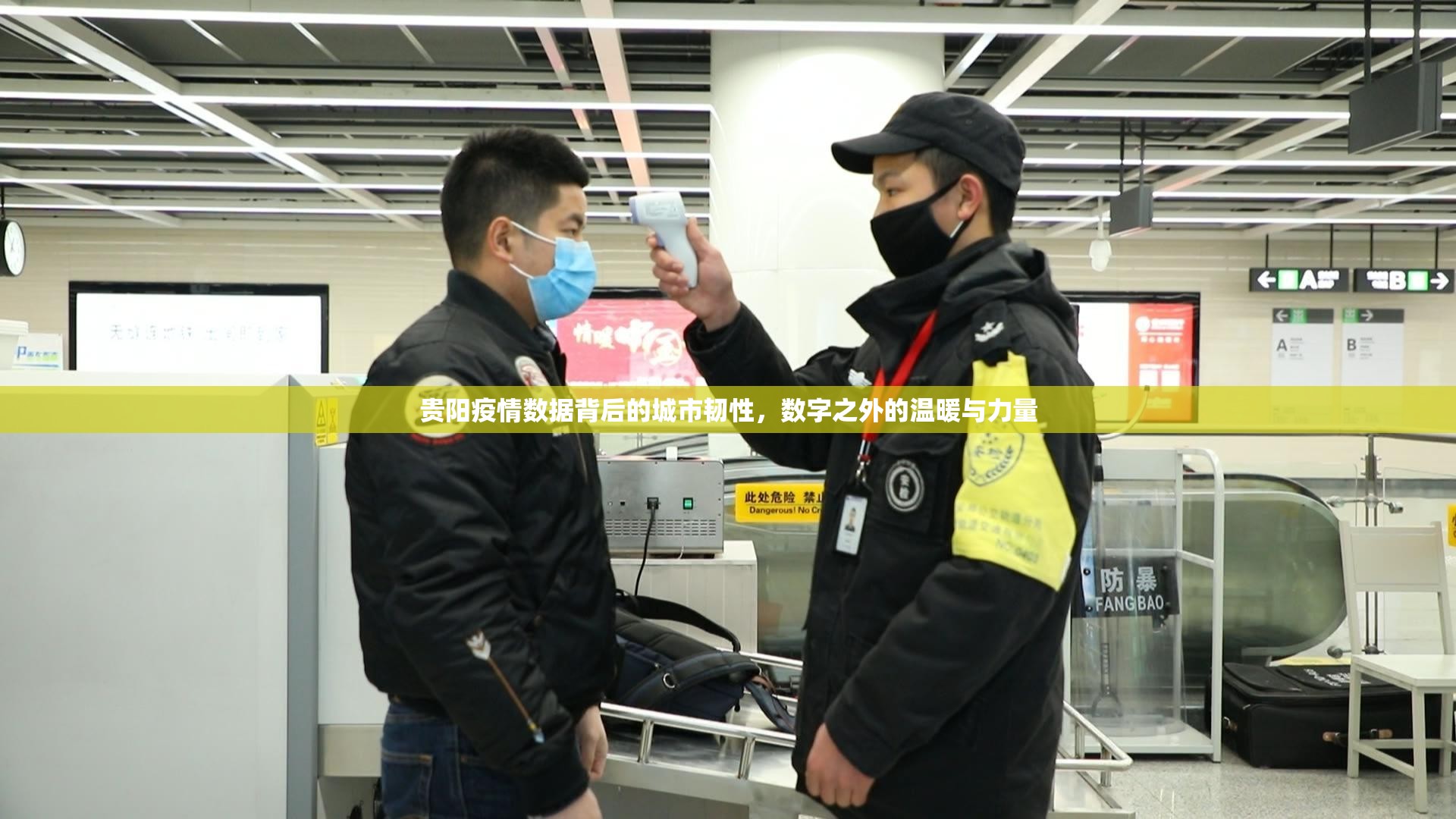

2022年9月,贵阳遭遇了新冠疫情暴发以来最严峻的考验,官方数据显示,在疫情高峰期间,单日新增阳性感染者超过百例,多个区域被划定为中高风险区,但数字从来不能讲述完整的故事——在这些统计数据的背后,是5000多名医护人员昼夜不停的核酸检测,是2.3万名社区工作者和志愿者的默默付出,是全市900多万人次的核酸筛查工作,贵阳用科学精准的防控策略,将R0值(病毒基本再生数)从疫情初期的4.0迅速控制在0.8以下,这一数据的变化,凝聚着整座城市的努力与牺牲。

疫情数据不仅是冰冷的数字,更是民生温度的晴雨表,当观山湖区某小区被划为高风险区后,一组特别的数据开始产生:社区为居民配送生活物资日均1.2万份,解决特殊用药需求67人次,为独居老人提供上门服务超过300次,在这些数字里,我们看到了基层工作者用脚步丈量民情的温度,南明区花果园片区在封控期间,创造了单日完成40万人次核酸检测的“贵阳速度”,这背后是检测人员被汗水浸透的防护服,是志愿者嘶哑的嗓音,是社区居民有序排队时相互鼓励的眼神。

贵阳在疫情大考中展现出的大数据应用能力令人瞩目,作为国家级大数据综合试验区核心区,贵阳率先开发了“一场三站”疫情防控系统,通过数据融合分析,实现了精准流调、快速溯源,数据显示,利用大数据技术,贵阳将流调时间从原来的24小时缩短至4小时以内,密切接触者追踪效率提升80%以上。“贵阳健康码”系统日均处理数据请求超过千万次,为科学防控提供了有力支撑,这些数字背后,是科技赋能疫情防控的生动实践。

疫情数据的变化也映射出城市治理能力的提升,从最初的全员核酸筛查到后来的分级分类精准防控,贵阳的疫情防控策略随着数据变化不断优化,数据显示,9月中旬以来,贵阳中高风险区数量从最高时的28个减少到10月中旬的3个,社会面清零天数持续增加,这种向好的数据趋势,反映了疫情防控措施的科学性和有效性,也体现了城市治理体系和治理能力现代化的成果。

在宏观数据之外,那些微观的数字同样动人:某社区网格员日均行走3万步,为居民配送物资;心理咨询热线开通首周接听来电1275个,缓解疫情焦虑;爱心车队累计出车890次,护送急需就医的市民...这些细小而温暖的数据,编织成贵阳抗疫的温情图谱,展现了一座城市在危机中的情感连接和人文关怀。

疫情终将过去,数据也会成为历史,但贵阳抗疫中产生的这些数字及其背后的故事,已经融入这座城市的文化基因,它们记录下的不仅是疫情防控的成效,更是一种城市精神的升华——在数字之外,我们看到了科学理性与人文关怀的交融,看到了技术力量与人性温度的结合,看到了危机面前一座城市的坚韧与团结。

数据是过去的记录,也是未来的启示,贵阳疫情数据背后所展现的城市治理智慧、科技应用能力和人文关怀精神,将为后疫情时代城市发展提供宝贵经验,当明天的阳光再次洒满黔灵山麓,这些数字将成为城市记忆的一部分,提醒着我们:在任何挑战面前,人性的温暖和团结的力量永远是最有效的“疫苗”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏