清晨的高原古城西宁,阳光透过稀薄的空气洒向街道,今天是2023年10月27日,这座海拔2300米的城市在平静中开启新的一天,然而在这份平静之下,一场与疫情的无声较量仍在继续——超市入口处的体温检测,公交车上规范佩戴的口罩,社区里定期开展的核酸检测,所有这些细节都在提醒人们:疫情尚未远去,防控不容松懈。

据青海省卫生健康委员会最新通报,截至10月26日24时,西宁市现有确诊病例7例,无症状感染者3例,所有病例均在定点医院接受治疗或隔离医学观察,与国内一些大城市相比,西宁的疫情数据看似平缓,但这座高原城市的防疫工作却面临着独特挑战:医疗资源相对有限,高原环境对呼吸道疾病患者更加不利,少数民族聚居区语言文化多元带来的沟通难题,正是这些特殊性,让西宁的疫情防控显得更加不易。

回顾西宁的抗疫之路,这座城市展现出了惊人的韧性与智慧,2022年疫情高峰期,西宁创造了三天完成全员核酸检测的“西宁速度”;建立了一套适合高原城市的应急响应机制;组建了藏汉双语防疫宣传队,确保信息传递无死角,这些经验积累,使西宁在今天的疫情防控中更加从容有序。

走在今天的西宁街头,可以看到生活秩序井然,但防疫措施依然严格,进入公共场所需要扫码测温,各类场所定期消毒,市民自觉保持社交距离,在城东区一家超市,负责人马先生告诉记者:“我们每天消毒三次,员工每天测体温,虽然顾客比疫情前少了一些,但大家都很理解配合。”这种理解与配合,源自西宁市民一年多来形成的防疫共识。

疫情下的西宁经济也在稳步复苏,当地政府推出一系列纾困政策,包括减免小微企业租金、发放消费券、开展线上促销活动等,莫家街市场的手工艺品商户周女士表示:“虽然游客少了,但通过线上平台,我们的藏毯和刺绣品仍然能卖到全国各地。”这种线下损失线上补的思路,成为西宁众多小微企业的生存之道。

教育领域的适应与创新同样令人瞩目,西宁市教育局相关负责人介绍,全市学校已经建立了一套线上线下无缝切换的教学机制,确保在任何情况下“停课不停学”,在湟中区一所中学,老师们熟练运用多媒体技术,同时为教室里的学生和居家隔离的学生进行同步授课,这种灵活的教学方式,保障了疫情期间的教育公平。

今天的西宁疫情管控,体现的是科学精准的防控理念,不同于早期的“一刀切”,现在的防控措施更加注重精准施策,以小区封控为例,不再是以整个社区为单位,而是精确到楼栋甚至单元,最大限度减少对居民生活的影响,这种精细化管理的背后,是大数据、物联网等科技手段的支撑。

面对未来,西宁正在构建常态化的疫情防控体系,市疾控中心负责人表示:“我们正在加强公共卫生应急体系建设,包括提升核酸检测能力、增加负压病房数量、培训基层防疫人员等。”这些措施不仅为了应对新冠疫情,更是为西宁的长远公共卫生安全打下基础。

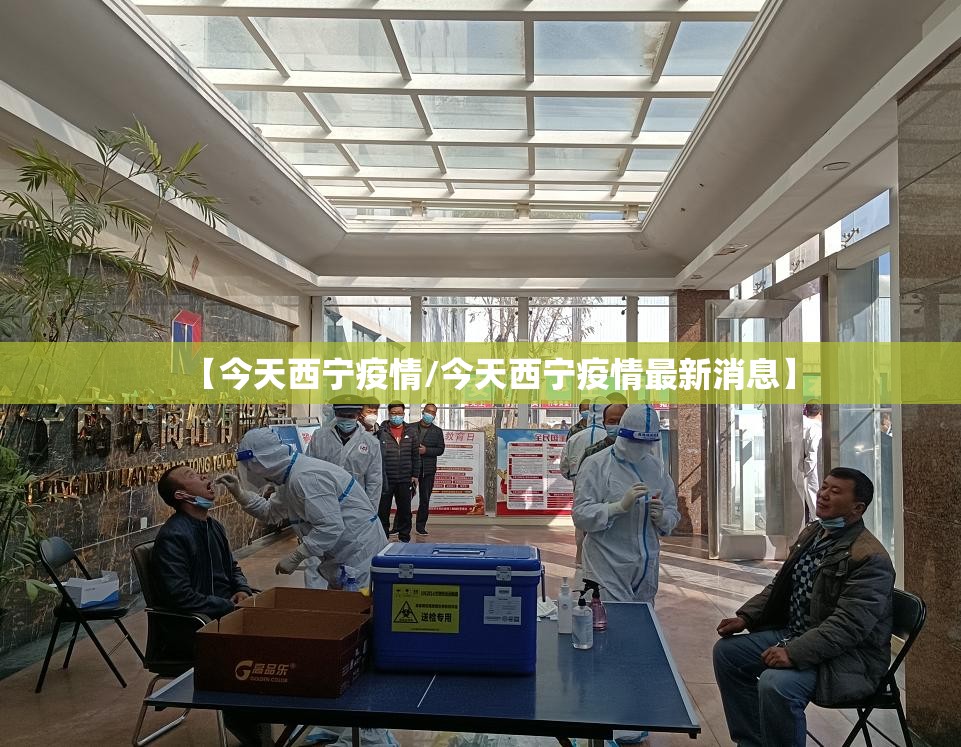

疫情下的西宁,也见证了许多温暖瞬间,社区工作者为隔离居民采购物资,志愿者协助老人使用健康码,医护人员在核酸检测点坚守岗位——这些日常中的非凡故事,编织成了西宁抗疫的温情底色。

今天西宁的疫情形势总体平稳,但这份平静来之不易,它是无数医护人员、社区工作者、志愿者和普通市民共同努力的结果,高原古城用它的坚韧与智慧,在疫情大考中交出了一份独特答卷,随着冬季来临,疫情防控面临新的挑战,但西宁已经做好准备,继续守护这片净土的安全与健康。

在这个特殊时期,每一声“健康码请出示”、每一次体温测量、每一回核酸检测,都是西宁人为抗击疫情做出的微小而重要的贡献,今天西宁的疫情数据背后,是一座城市的集体努力和责任担当,是高原人民在艰难时刻展现出的顽强与乐观。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏