黄浦江畔的风云变幻,总在不经意间牵动千万人的心弦,每逢夏秋之交,太平洋上生成的气旋便成为这座国际化大都市必须严阵以待的“不速之客”,台风,这一自然力量的极致展现,既带来了丰沛降水,也潜藏着巨大破坏力,而对上海这座人口逾2400万、经济总量领先的超大型城市而言,防台工作不仅是一项季节性任务,更是一场对城市治理能力的年度大考。

上海地处长江入海口,地势低平,河网密布,这一地理特征在台风面前显露出双重性:开阔的水域为风暴潮提供了长驱直入的通道;密集的城市建筑群又可能形成“峡谷效应”,加剧风力,历史上,上海曾多次遭受台风重创,2018年的“温比亚”台风导致城市部分区域严重内涝,交通瘫痪;更早的1977年“宝霞”台风更是造成了巨大损失,这些经历促使上海不断反思和改进其防灾体系。

上海的防台之道,首重“预”字,气象部门利用卫星、雷达等先进技术,实现对台风的精准预测和动态跟踪,当台风还在千里之外的太平洋上酝酿时,上海中心气象台就已经开始发布预报信息,并通过手机短信、社交媒体、电视广播等多元渠道迅速传达给市民,这种“早预警、早行动”的机制,为后续防灾工作赢得了宝贵时间。

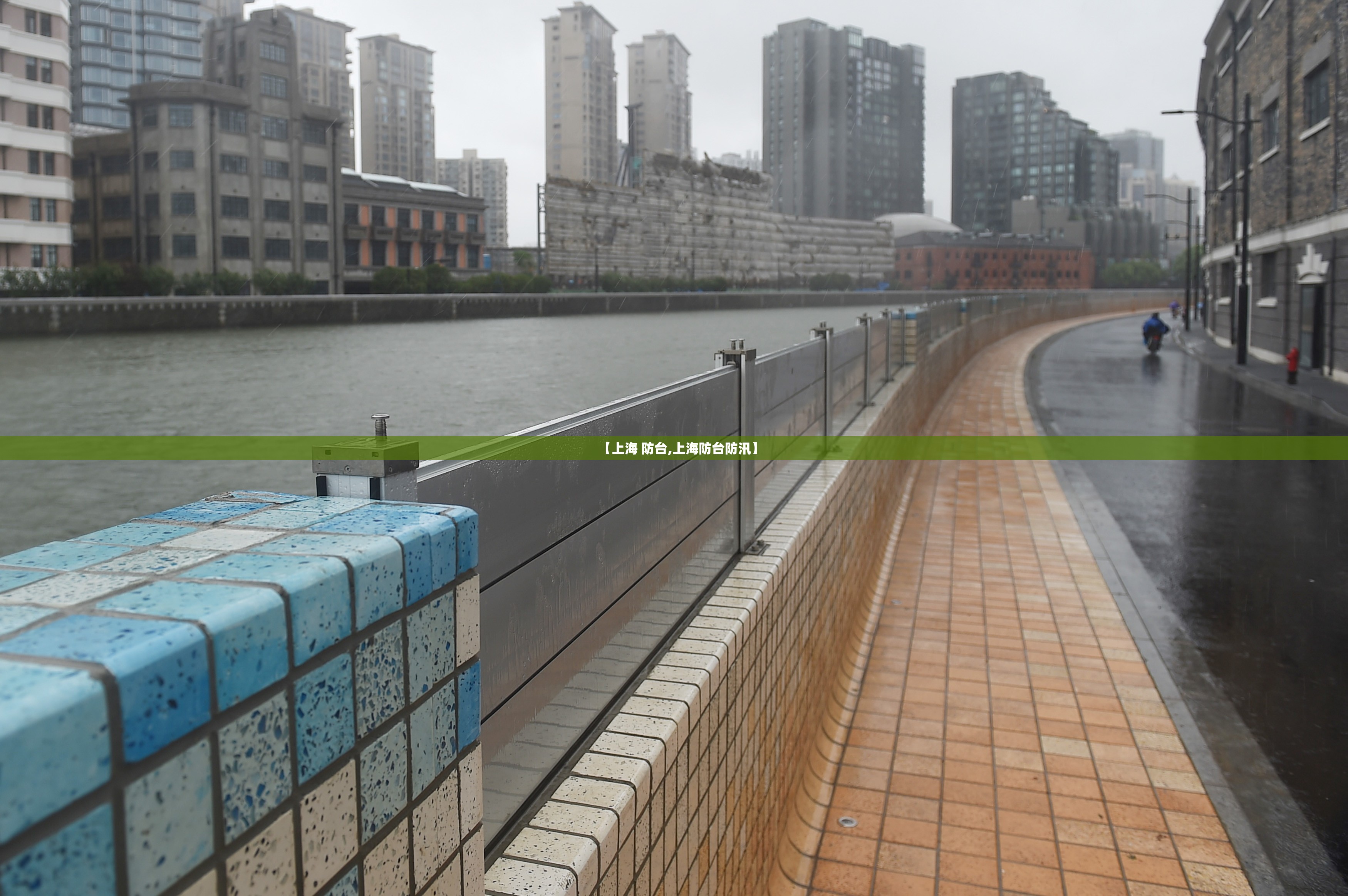

在硬件防护方面,上海投入巨资打造了多层次防洪防潮工程体系,黄浦江沿岸的防汛墙经过多次加高加固,部分关键地段甚至能够抵御千年一遇的潮位,苏州河深隧调蓄工程、吴淞江行洪工程等一批重大基础设施项目相继建设,极大提升了城市应对极端降雨的能力,地下空间防水、玻璃幕墙抗风、高空构筑物加固等细节之处,无不体现着上海对安全的不懈追求。

如果说硬件是城市的“筋骨”,那么应急管理体系则是城市的“神经中枢”,上海建立了“市-区-街镇”三级联动的防台指挥体系,实现了统一指挥、分级负责、条块结合的高效运作,在台风来临前,各部门会商研判,精准部署人员转移、船舶进港、建设工程停工等各项措施,值得一提的是,上海特别注重危险区域人员的转移安置,每年都会提前排摸需转移人员数量,准备充足的避难场所和物资保障。

这座城市的防台智慧还体现在精细化管理上,上海开发了“一网统管”城市运行管理系统,整合了气象、水文、交通、电力等各类实时数据,实现台风影响的可视化分析和应急资源的智能调度,当部分路段出现积水时,系统能够自动生成绕行方案并推送给驾驶员;当树木倒伏影响交通时,绿化部门能够第一时间接到信息赶赴现场处置,这种科技赋能的精细化管理,极大提升了应急响应的效率和精准度。

上海防台的成功,还离不开广大市民的积极参与,经过多年的宣传教育,上海市民的防灾意识显著提高,台风来临前,市民们会主动检查阳台花盆、空调外机等易坠物品,准备应急物资,关注最新预警信息,社区志愿者、企事业单位员工也都积极参与隐患排查和邻里互助活动,形成了全民防灾的良好氛围。

气候变化带来的挑战仍在不断升级,海平面上升、极端天气事件增多,这些因素都在增加上海的防台压力,上海需要进一步强化基础设施韧性,完善巨灾保险机制,加强区域联防联控,同时继续提升市民的风险意识和自救互救能力。

上海的防台实践揭示了一个深刻道理:面对自然灾害,人类无法完全掌控自然,但可以通过科学规划、精细管理和全民参与,最大限度减轻灾害损失,这座东方明珠在一次次与台风的交锋中,不断淬炼着自己的城市韧性,书写着人与自然和谐共生的现代都市传奇。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏