凌晨三点的香港北角,警车灯划破夜色,身穿白色防护服的工作人员迅速架起围栏,七小时内,这片0.05平方公里的区域被划定为“受限区域”,所有居民禁止离开——这是2022年初香港应对第五波疫情的典型场景,当“受限区域”成为这座城市的新地理标签,它既是公共卫生应急管理的特殊产物,也是观察香港社会治理现代化的独特窗口。

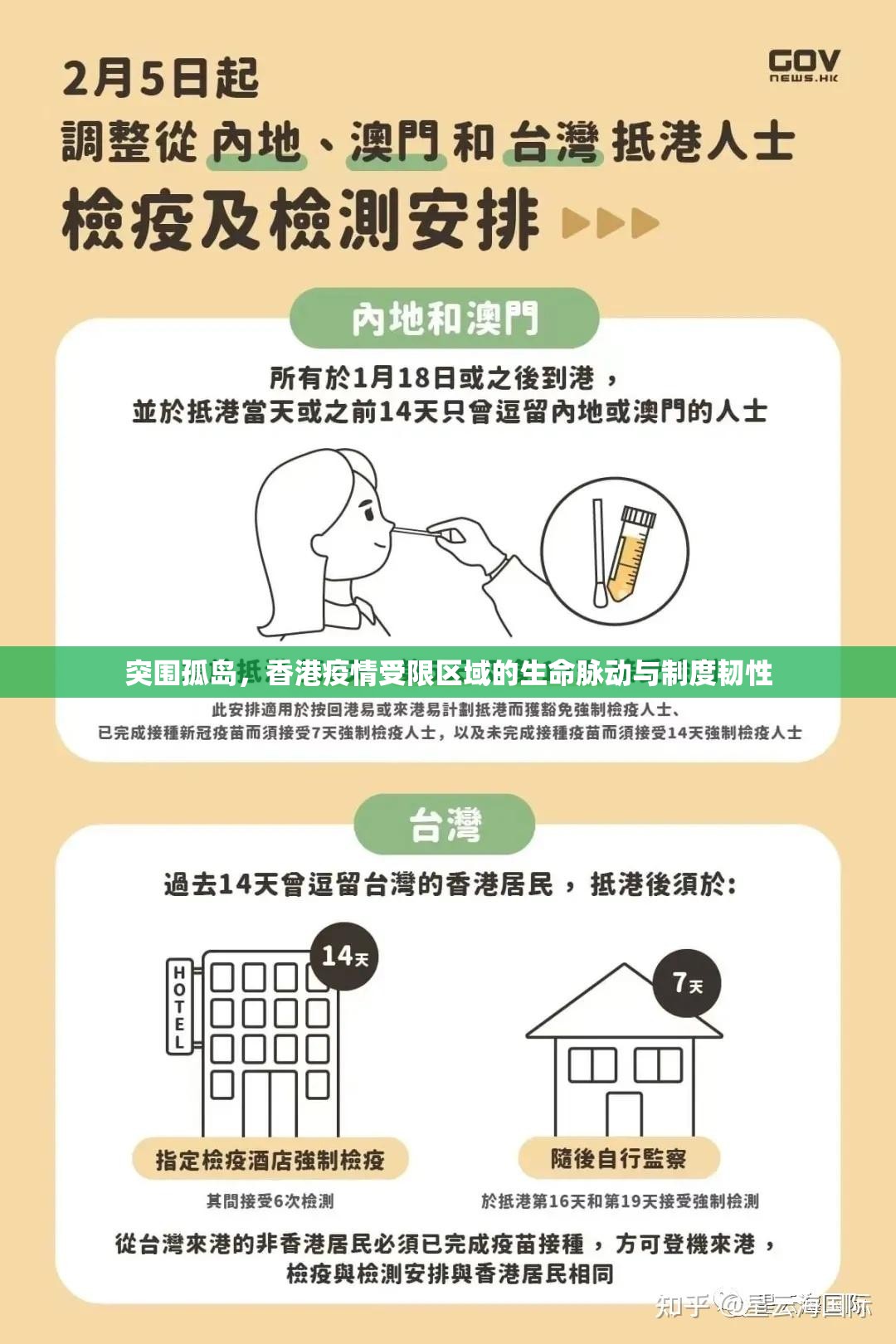

香港的疫情限制措施呈现出精准化、动态化的特征,与内地封控不同,香港受限区域通常采取48小时“禁足检测”模式,通过流动检测站、临时物资点与数字化管理的结合,在最小化社会成本的前提下实现病毒筛检,在观塘宝达邨的封锁行动中,工作人员两小时内完成3000人的物资配送系统,展现了惊人的执行效率,这种“闪电战”模式既保留了香港城市运行的总体流动性,又对重点区域实现精准打击,折射出公共卫生政策在个体自由与集体安全间的精密平衡。

围栏之内,是一个个具体而微的生活宇宙,在深水埗受限区域,九十岁的陈婆婆每天准时在窗前照料她的盆栽,对面楼宇的年轻人用无人机给她送来新鲜蔬菜;油麻地庙街的海味店老板通过直播继续营业,老顾客们在线下单,约定解封后畅饮,这些受限区域并非静态的隔离空间,而是通过社区自助网络、数字技术和传统邻里关系的交织,形成了特殊的“疫情生态圈”,香港社会固有的自强精神与现代化社区治理体系在此碰撞出火花。

香港受限区域的管理机制体现出一国两制框架下的制度弹性,特区政府在中央支持下,既借鉴内地动态清零的经验,又结合香港高度国际化的城市特点进行创新,每个受限区域的解除都伴随着详尽的数据分析——感染轨迹、楼宇结构、人口密度等13项指标共同构成决策矩阵,这种基于科学而非单纯行政命令的治理方式,既保障了防疫的有效性,也最大程度获得了市民理解,当维多利亚港两岸相继亮起受限区域的警示灯时,人们看到的是法治精神与应急管理的有机融合。

这些临时受限区域也成为观察社会矛盾的显微镜,部分劏房住户在社交媒体分享“一室十人”的隔离困境,暴露了香港住房问题的历史欠账;跨境家庭面对隔离政策展现的韧性,折射出香港与内地日益紧密的血脉联系,疫情像一面棱镜,将香港社会的光晕与阴影同时放大,但值得注意的是,相较于2020年第一波疫情时的慌乱,香港市民表现出显著提升的应急素养,社区组织自发形成的互助网络已成为官方防控体系的重要补充。

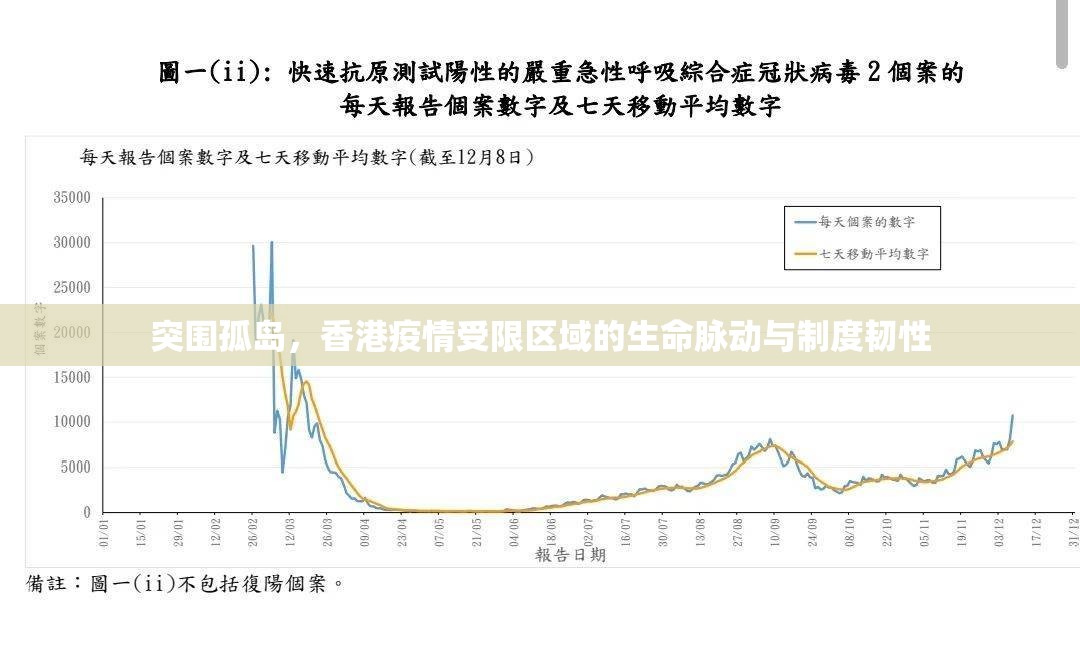

从更广阔的视角看,香港受限区域的演变轨迹映射出全球大流行治理的范式转型,从最初纯粹依靠边界硬隔离,到后来融入快速检测、疫苗通行证等科技手段,再到现在强调精准防控与社会正常化的平衡,这种演进本身就是人类与病毒共处智慧的体现,香港作为高度开放的国际化城市,其受限区域管理经验为全球大都市防疫提供了宝贵参考——特别是在保障国际航运中心功能的同时控制疫情传播方面。

当围栏最终撤去,留给香港的不仅是疫情记忆,更是城市治理现代化的实践样本,那些曾在受限区域内闪动的人性光辉、那些在应急状态下激发的制度创新,正在沉淀为这座城市的社会资本,在未来的某次公共危机中,当香港再次需要划定受限区域时,这些经验将转化为更高效的响应机制、更人性化的管理方式和更坚韧的社会共识,疫情终将过去,但这些围栏内外的故事,会成为香港城市进化史中不可或缺的一页。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏