2022年,新冠疫情在中国多地反复,北京作为首都,其封控措施备受关注;而杭州作为经济重镇,其交通限行政策也牵动着市民的日常生活,这两个城市的管理策略,不仅反映了中国在疫情防控与城市运行之间的平衡,更凸显了公共政策在危机中的适应性与人性化,本文将探讨北京疫情封控的时间线、影响,以及杭州限行政策的现状与调整,分析这些措施背后的逻辑与启示。

北京疫情封控时间线:从紧急响应到精准防控

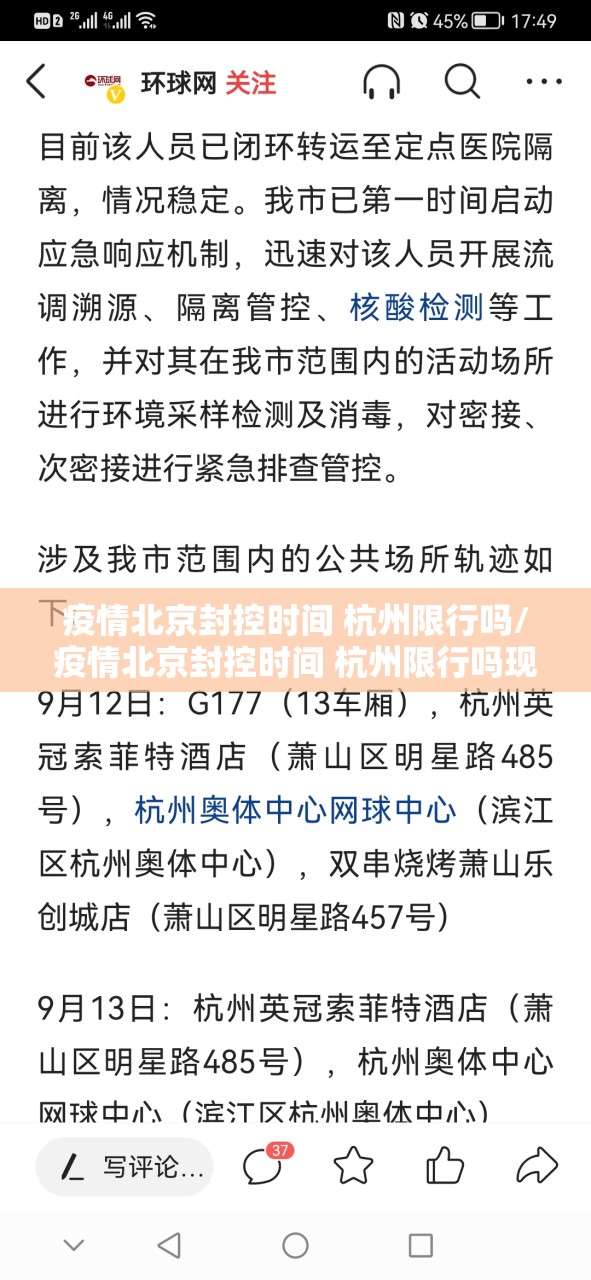

北京的疫情封控并非一蹴而就,而是随着疫情发展动态调整,2022年4月下旬,北京出现奥密克戎变异株本土传播,市政府迅速启动应急机制,4月22日,朝阳区部分区域率先实施封控,要求居民居家隔离,非必要不外出,随后,疫情蔓延至海淀、丰台等多区,封控范围扩大,5月1日,北京宣布全域进入“战时状态”,封控措施升级,包括暂停堂食、关闭娱乐场所、限制人员流动等,这一阶段持续至5月底,封控时间约40天。

6月初,随着疫情缓和,北京逐步解封,但坚持“动态清零”政策,对高风险区采取精准封控,7月朝阳区某小区因新增病例再次封控7天,总体来看,2022年北京封控时间累计超过两个月,但分区域、分阶段实施,避免了全域长期封锁带来的经济和社会成本,封控期间,北京推行核酸筛查、物资保供和线上服务,减少了民生冲击,但也暴露出基层执行中的问题,如“最后一公里”配送难题。

北京封控的成功在于快速响应和科学调配,但其代价也不容忽视:中小微企业经营受损,市民心理压力增大,这提示我们,未来疫情防控需更注重精准化和人性化,例如利用大数据减少封控范围,或建立应急民生保障体系。

杭州限行政策:疫情防控与交通管理的交织

杭州的限行政策并非直接源于疫情,但疫情期间的调整却与防控密切相关,杭州长期实施“错峰限行”以缓解交通拥堵,工作日早晚高峰限制非浙A车牌车辆通行,2022年疫情爆发后,杭州限行政策经历了多次调整,为减少人员聚集,市政府在疫情高峰期(如3月、12月)暂停了部分限行措施,鼓励私家车出行以降低公共交通感染风险,随着疫情缓和,限行迅速恢复,甚至借助健康码和行程卡数据,对来自风险区域的车辆加强管控。

2022年12月杭州优化防疫“新十条”后,限行政策完全恢复正常,但要求司机出示健康码绿码方可通行,这种灵活调整体现了杭州在平衡疫情防控与城市运行中的智慧:限行不再是单纯的交通管理工具,而是成为了公共卫生策略的一部分,值得注意的是,杭州还推出了“数字治堵”系统,通过AI预测流量,动态调整限行规则,减少了政策“一刀切”的弊端。

限行政策也引发争议,有市民认为,疫情期间暂停限行虽便利了出行,却加剧了拥堵和污染;另一些人则呼吁永久性放宽限行,以促进汽车消费,杭州的实践表明,城市政策需在多目标间寻求平衡,未来或可探索更智能的交通管理,如基于拥堵指数的动态限行,或推广新能源汽车豁免政策。

比较与反思:城市治理的现代化之路

北京封控和杭州限行的案例,折射出中国城市治理的共性挑战:如何在危机中维持秩序与活力?北京封控强调“生命至上”,通过严格措施快速控疫,但需避免过度干预;杭州限行则体现“灵活适应”,将传统政策与疫情防控结合,但需防范政策摇摆带来的不确定性,两者都依托技术手段(如健康码、大数据)提升效率,但也暴露了数字鸿沟问题——老年人等群体可能难以适应。

从更深层看,这些措施反映了中国城市治理的转型:从单向管控走向多元协同,北京在封控中引入社区自治和志愿者力量,杭州在限行中吸纳公众反馈,都是治理现代化的尝试,城市应进一步强化应急体系建设,例如建立封控与限行的联动机制,在疫情爆发时自动触发交通调整,减少社会成本。

疫情下的北京封控和杭州限行,不仅是应急措施,更是城市治理的试金石,北京通过封控守护了公共安全,杭州通过限行调整展现了灵活性,两者都为全球城市提供了借鉴,随着疫情进入新阶段,政策需更多关注可持续性和人性化,让城市在危机中更具韧性,好的治理不是简单控制,而是让生活在其间的人们,在秩序与自由中找到平衡。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏