2022年春季,随着新冠疫情在全国多地反弹,福建省福州市也面临了严峻的防控考验,许多市民和外界观察者不禁问道:“福州封城了吗?”这个问题背后,不仅是对一座城市防疫政策的关切,更是对疫情时代生活常态的深层反思,本文将基于事实和数据,探讨福州在疫情中的应对措施,分析“封城”这一概念的演变,并反思其对社会经济的影响。

福州疫情的背景与防控措施

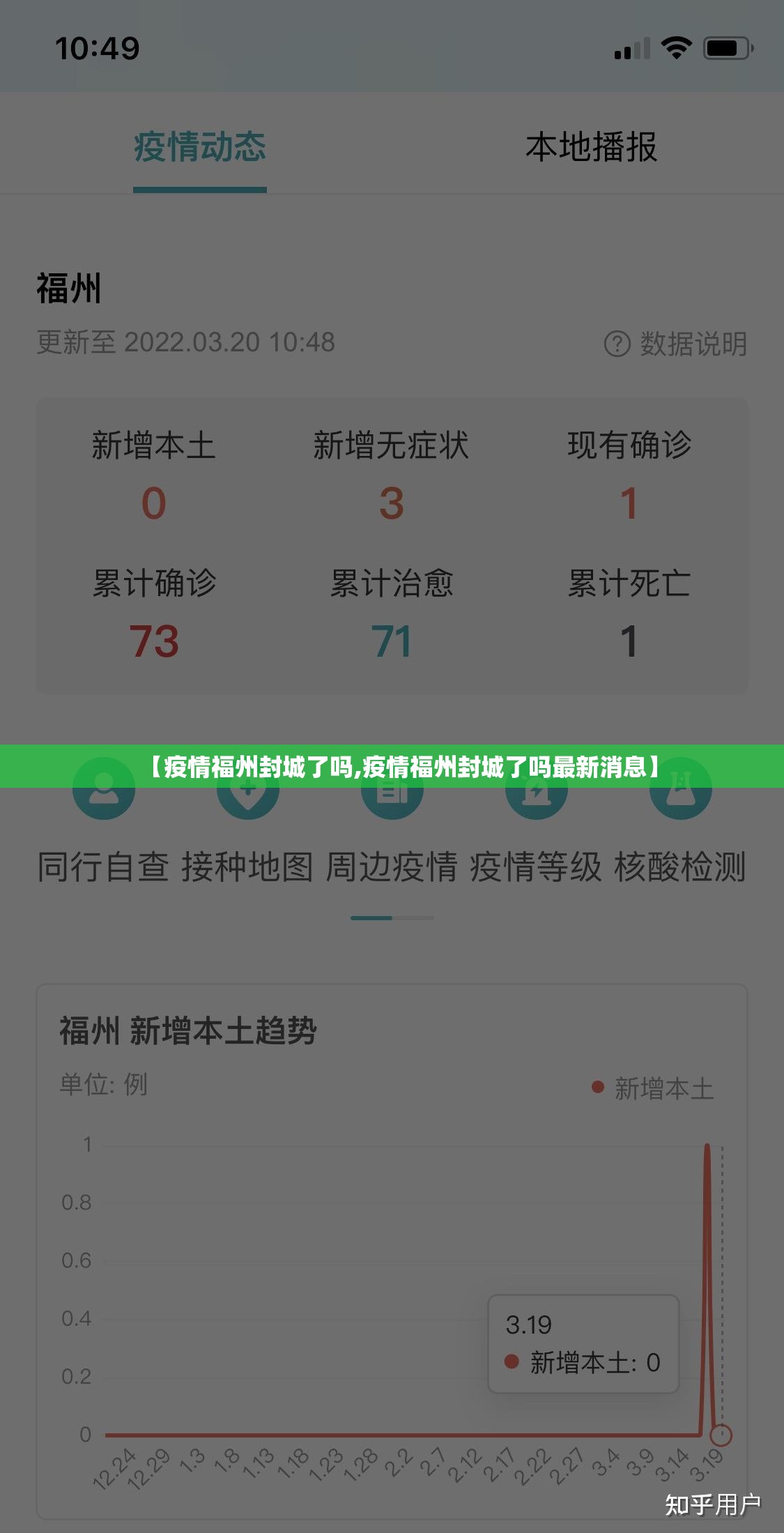

2022年3月至4月,福州出现了零星的本土确诊病例,主要与奥密克戎变异株的传播有关,福州市政府迅速启动了应急响应机制,但并未实施严格的“封城”措施,相反,福州采取了精准防控策略,包括分区管控、大规模核酸检测、限制人员流动和加强疫苗接种等,对高风险区域实行封闭管理,中风险区域限制出行,低风险区域则保持相对正常的生活秩序,这种“动态清零”政策旨在平衡疫情防控与经济社会的正常运行。

与2020年武汉的全面封城不同,福州的措施更注重灵活性和针对性,政府通过大数据和健康码系统,实现了对疫情传播链的快速追踪,避免了大规模封锁带来的社会停滞,数据显示,福州的疫情在2022年4月中旬得到有效控制,单日新增病例降至个位数,并未出现医疗资源挤兑或物资短缺的情况。

“封城”概念的演变与争议

“封城”一词在疫情初期通常指全面停止城市内外交通、关闭公共场所和限制居民出行,但随着病毒变异和防控经验的积累,中国的防疫策略逐渐转向“精准防控”,避免了“一刀切”的封城做法,福州的做法正是这一趋势的体现:它没有彻底切断城市运行,而是通过局部管控来最小化影响。

这种策略也引发了争议,支持者认为,精准防控减少了经济损伤和民生困扰,保持了社会活力,反对者则担忧,局部封锁可能导致防控漏洞,延长疫情周期,福州在疫情期间部分区域曾短暂实行“静默管理”,要求居民非必要不外出,这被一些人视为“软封城”,但从整体看,福州避免了像上海那样的长时间全域封锁,其GDP在2022年仍保持了正增长,显示出了政策的相对成功。

社会经济影响与民生反思

疫情管控对福州的经济和民生产生了深远影响,旅游业、餐饮业和中小微企业受到较大冲击,但政府的纾困政策(如减税降费和消费券)缓解了部分压力,数字化生活方式的普及,如线上教育、远程办公和电商配送,帮助市民适应了“新常态”。

更重要的是,疫情暴露了城市治理的短板与亮点,福州的快速响应得益于其先进的数字基础设施(如“e福州”APP),但也凸显了基层执行中的问题,如核酸检测排队时间长、物资配送不均等,这些经验为未来公共卫生事件提供了宝贵教训:防控措施需更人性化,避免“层层加码”,并加强社会心理支持。

封城与否的深层思考

回看“疫情福州封城了吗”这一问题,答案并非简单的是与否,福州没有采取传统意义上的封城,但通过精准防控实现了类似效果,这反映了中国防疫政策的进化:从硬性封锁到科学调控,随着病毒毒力减弱和疫苗接种普及,封城这类极端措施或逐步退出历史舞台,但疫情防控的挑战仍将长期存在。

福州的案例提醒我们,在疫情时代,我们需要更多理性讨论而非恐慌质疑,封城与否不仅是政策选择,更是对城市韧性、政府透明度和公民责任的考验,唯有在科学、人文和经济的平衡中,我们才能找到通往常态生活的道路。

(字数:约910字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏