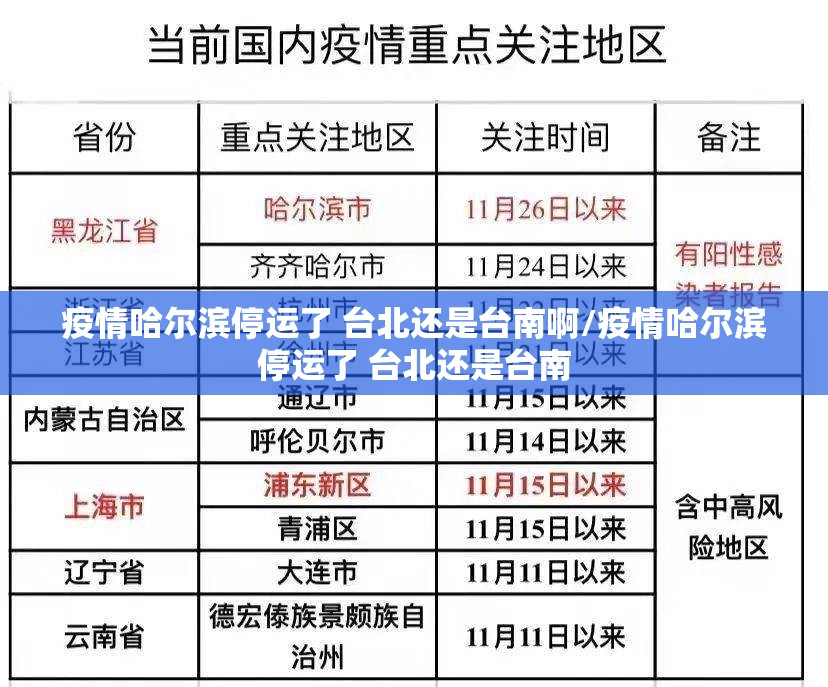

2021年初,随着新冠疫情再度反弹,中国多地采取了严格的防控措施,黑龙江省哈尔滨市因疫情升级,宣布部分公共交通停运,引发广泛关注,在台湾地区,台北和台南等城市虽也面临疫情挑战,但并未采取大规模停运措施,这一对比不仅反映了不同地区在疫情应对上的差异,更引发了我们对城市治理、公共卫生政策以及社会韧性的思考。

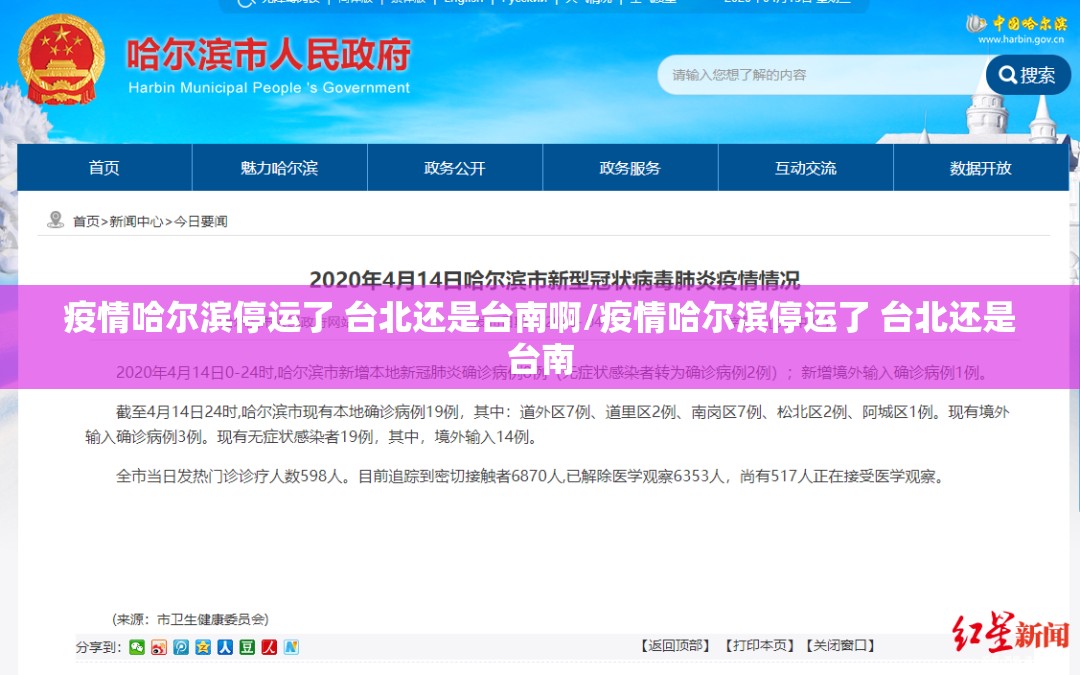

哈尔滨作为中国东北的重要城市,人口密集且冬季气候寒冷,疫情传播风险较高,在2021年1月,当地出现聚集性疫情后,政府迅速响应,暂停了部分地铁、公交线路,并限制人员流动,以遏制病毒扩散,这一措施虽给市民生活带来不便,却有效控制了疫情蔓延,体现了中国大陆在公共卫生事件中的“动态清零”策略,哈尔滨的停运决策是基于科学数据和风险评估,强调短期牺牲以换取长期安全,这也符合中国整体防疫政策的核心——以人民生命健康为首要目标。

相比之下,台湾地区的台北和台南城市在疫情应对上呈现出不同的特点,台湾在疫情初期通过严格的边境控制和社区监测,成功避免了大规模爆发,2021年中,台湾虽经历局部疫情反弹,但并未采取像哈尔滨那样的全面停运措施,台北作为台湾的政治经济中心,更侧重于精准防控,如加强场所消毒、推广口罩佩戴和社交距离,而非大规模封锁,台南则以较低的疫情风险保持了相对正常的社会运行,这得益于台湾整体的高医疗资源和公众配合度,这种差异部分源于台湾地区的地理隔离和较早的防疫准备,但也反映出其与大陆在政策执行和文化认知上的不同。

从更深层次看,哈尔滨的停运与台北、台南的持续运行,揭示了不同社会治理模式的优劣,中国大陆的防疫策略强调集中统一、快速响应,往往通过行政手段实现高效管控,但可能伴生经济和社会成本,台湾地区则更依赖分散化、社区化的防控,注重平衡防疫与日常生活,但在面对变异病毒时可能显得脆弱,这两种模式各有千秋:中国大陆的策略在遏制大规模爆发上效果显著,而台湾地区的做法则更注重可持续性和公众接受度。

这一对比也提醒我们,全球疫情下没有“一刀切”的解决方案,哈尔滨的停运是特定情境下的必要之举,而台北和台南的相对正常运行则得益于其独特的岛屿环境和前期积累,各地应借鉴彼此经验,构建更灵活、 resilient 的公共卫生体系,中国大陆可以进一步优化精准防控,减少对经济的影响;台湾地区则需加强应对突发疫情的能力,避免 complacency。

疫情下的城市停运不仅是一个公共卫生问题,更是治理智慧和社会韧性的试金石,哈尔滨与台北、台南的对比,为我们提供了宝贵的反思:在应对全球危机时,我们既需要果断的行动,也需要包容的思维,唯有如此,才能共同迈向更健康的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏