2021年初,哈尔滨的寒冬尚未完全褪去,新冠疫情却再度悄然袭来,远在千里之外的长沙,这座中南地区的繁华都市,也正严阵以待,应对可能的输入性风险,从北国冰城到湘江之畔,疫情的阴霾再次笼罩了这两座城市,却也折射出中国在疫情防控中的坚韧与智慧,这不仅是一场公共卫生战役,更是一次对城市管理、社会协同和人性温情的深度考验。

哈尔滨,作为黑龙江省的省会,历来是东北地区的重要交通枢纽和经济中心,其寒冷的气候和高密度的人口流动,使得它在疫情期间尤为脆弱,2021年1月,哈尔滨出现局部聚集性疫情,源头与境外输入相关,迅速引发社会关注,当地政府迅速启动应急机制,实施封锁管控、大规模核酸检测和溯源追踪,有效遏制了疫情扩散,但疫情的波动并未止步于此——随着春节临近,人员迁徙加剧,哈尔滨的疫情风险向外辐射,尤其是向南方城市如长沙蔓延。

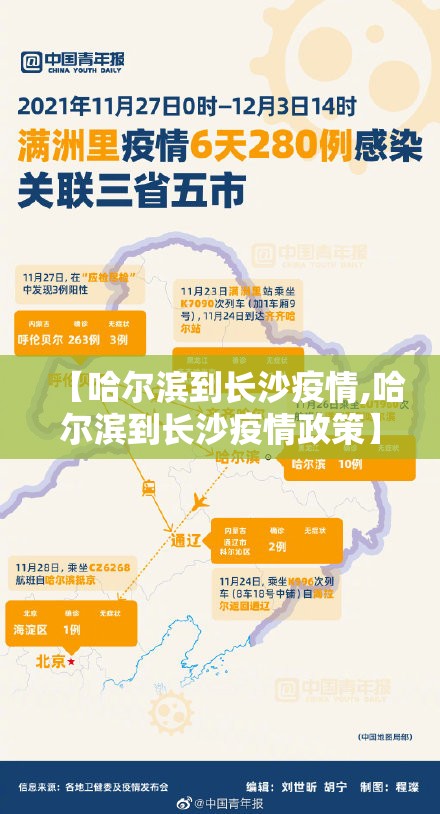

长沙,作为湖南省的省会,是中南地区的经济和文化重镇,人口超过800万,日常流动量大,从哈尔滨到长沙,直线距离超过2000公里,但通过航空、高铁和公路网络,两座城市之间的联系日益紧密,这为疫情传播提供了潜在途径,2021年初,长沙报告了多起与哈尔滨相关的输入病例,引发本地防控升级,市政府强化了“外防输入、内防反弹”的策略,对高风险地区人员实施严格隔离和检测,同时利用大数据和健康码技术,精准管理流动人口。

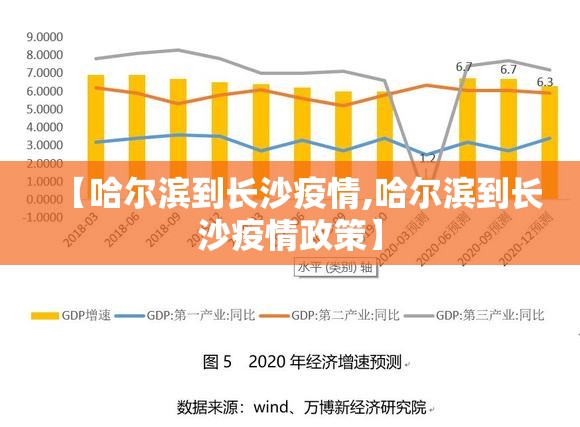

从哈尔滨到长沙的疫情变迁,不仅反映了病毒传播的路径,更凸显了中国在疫情防控中的“全国一盘棋”思维,中央政府协调资源,支持地方抗疫;各地政府信息共享、协同作战,形成联防联控的强大合力,哈尔滨的疫情数据实时更新,长沙则根据这些信息调整防控措施,避免了大规模爆发,这种跨区域的协作,体现了中国体制的优越性:在危机中,快速响应和整体性规划成为遏制疫情的关键。

疫情下的迁徙也带来了社会和心理层面的挑战,对于从哈尔滨前往长沙的人群来说,旅程充满了不确定性——隔离政策、健康监测和生活不便成为常态,许多务工人员、学生和探亲族在两地间奔波,面临着健康风险和经济压力,社交媒体上,不乏故事讲述着人们在疫情中的挣扎与守望:一位哈尔滨大学生在长沙隔离期间,收到当地志愿者的暖心帮助;一位长沙商家为哈尔滨籍员工提供额外支持,缓解他们的焦虑,这些细微之处,彰显了人性中的温暖与韧性。

从更广的视角看,哈尔滨到长沙的疫情案例,也是全球抗疫的一个缩影,它提醒我们,在全球化时代,疫情无国界,任何地区的爆发都可能波及其他地方,中国的经验表明,科学防控、公众参与和技术创新是应对疫情的核心,疫苗接种的推进,进一步为两地乃至全国提供了保护屏障,截至2021年底,哈尔滨和长沙的接种率均超过80%,为经济复苏和社会正常化奠定了基础。

回首这段历程,从哈尔滨的寒冬到长沙的初春,疫情虽带来了挑战,却也催化了社会的进步,城市管理更加精细化,公共卫生体系得到强化,公众的健康意识普遍提升,随着疫情趋于常态化,两地仍需保持警惕,但更重要的是,从这次经历中汲取教训,构建更具韧性的社会。

哈尔滨到长沙的疫情故事,是一场跨越地理的守望与抗争,它告诉我们,在灾难面前,人类的团结与智慧终将照亮前路,无论是北国的冰雪,还是南方的湘水,都无法阻挡我们对健康与和平的追求。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏